Это tutorial по библиотеке TensorFlow. Рассмотрим её немного глубже, чем в статьях про распознавание рукописных цифр. Это tutorial по методам оптимизации. Совсем без математики здесь не обойтись. Ничего страшного, если вы её совершенно забыли. Вспомним. Не будет никаких формальных доказательств и сложных выводов, только необходимый минимум для интуитивного понимания. Для начала небольшая предыстория о том, чем этот алгоритм может быть полезен при оптимизации нейронной сети.

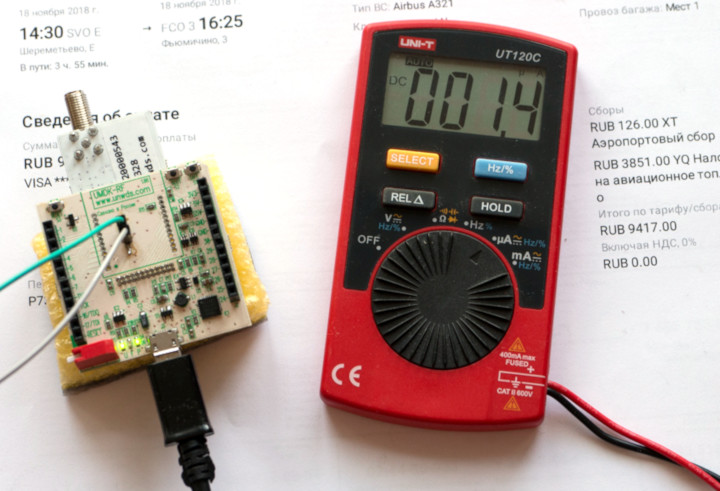

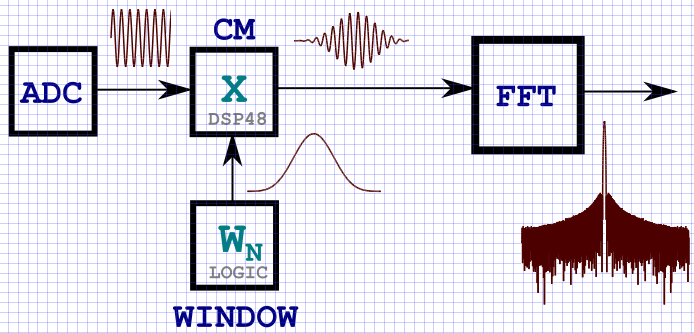

Полгода назад друг попросил показать, как на Python сделать нейросеть. Его компания выпускает приборы для геофизических измерений. Несколько различных зондов в процессе бурения измеряют набор сигналов, связаных с параметрами окружающей скважину среды. В некоторых сложных случаях точно вычислить параметры среды по сигналам долго даже на мощном компьютере, а необходимо интерпретировать результаты измерений в полевых условиях. Возникла идея посчитать на кластере несколько сот тысяч случаев, и на них натренировать нейронную сеть. Так как нейросеть работает очень быстро, её можно использовать для определения параметров, согласующихся с измеренными сигналами, прямо в процессе бурения. Детали есть в статье:

Kushnir, D., Velker, N., Bondarenko, A., Dyatlov, G., & Dashevsky, Y. (2018, October 29). Real-Time Simulation of Deep Azimuthal Resistivity Tool in 2D Fault Model Using Neural Networks (Russian). Society of Petroleum Engineers. doi:10.2118/192573-RU

Одним вечером я показал, как keras реализовать простую нейронную сеть, и друг на работе запустил обучение на насчитанных данных. Через пару дней обсудили результат. С моей точки зрения он выглядел перспективно, но друг сказал, что нужны вычисления с точностью прибора. И если средняя квадратичная ошибка (mean squared error) получилась в районе 1, то нужна была 1е-3. На 3 порядка меньше. В тысячу раз.

Все мы давно ждем массового появления всевозможных кибер-перчаток и виртуальной реальности на каждом шагу, но все равно каждый день в офисе и дома нам приходится работать за такой банальной вещью, как обычная клавиатура.

Все мы давно ждем массового появления всевозможных кибер-перчаток и виртуальной реальности на каждом шагу, но все равно каждый день в офисе и дома нам приходится работать за такой банальной вещью, как обычная клавиатура.