Почитав

топик (в котором обсуждался вопрос помегабайтной оплаты Интернета) я был в сильном недоумении, и до последнего момента пытался найти хотя бы один коммент с адекватным решением. И, поэтому, решил поделиться своими мыслями по этому вопросу.

Помегабайтная оплата, это же — прошлый век!

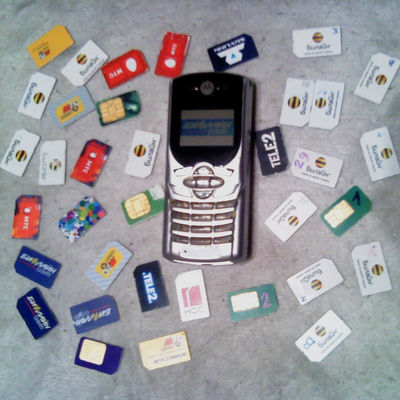

Дело в том, что уже давно операторы предлагают решения, обеспечивающие быстрый и недорогой мобильный Интернет, причем, для современных сетей 4G, производя не помегабайтную, а, что более актуально для современных условий, погигабайтную тарификацию трафика с интервалами, тарификации в 2 Гигабайта, без абонентской платы, с возможностью пользоваться высокоскоростным Интернетом, затрачивая при этом всего от 10 рублей в месяц, а, то, и, того круче — возможность полностью бесплатного использования Интернета.

Постановка задачи:

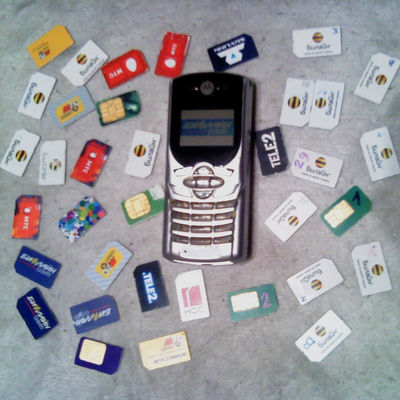

Мне, как продвинутому пользователю сетей сотовой связи GSM,

хотелось бы иметь доступный мобильный GPRS/EDGE/3G/4G-Интернет:

— без ограничения скорости независимо от объема трафика;

— без обязательной ежемесячной абонентской платы за услуги связи;

— с тарификацией по суммарному объему израсходованного трафика;

— со стоимостью 1 Гигабайта трафика не более 10 рублей;

— с суточным периодом списания денежных средств в соответствии с расчетом;

— с нетарифицируемым объемом трафика до 50 мегабайт в сутки;

— с гарантированной защитой от «случайного» ухода-в-минус из-за перерасхода;

— с возможностью линейного масштабирования скорости в сторону увеличения.

Кажется невероятным?

Тем не менее, для абонентов Центрального региона РФ такая задача вполне разрешима!

В этом топике я попытаюсь развеять сомнения на этот счет, и предложу решить простенькую задачку, связанную с экономией на расходы по оплате Интернета.

Не понимаю, как можно одному оператору иметь такой разброс в тарифах на один и тот же 3G-Интернет с разницей в три порядка! (впрочем, так же, не понимаю, как при таком раскладе можно за 1 SMS-сообщение брать больше 1 копейки).

Дисклеймер:

В этом топике будет куча неприкрытой рекламы двух известных опсосов, поэтому,