Теперь, когда мы знаем, как работают процессоры на высоком уровне, настало время углубиться в разбор процесса проектирования их внутренних компонентов. Это вторая статья из серии, посвящённой разработке процессоров. Рекомендую изучить для начала первую часть, чтобы вы понимать изложенные ниже концепции.

Часть 1: Основы архитектуры компьютеров (архитектуры наборов команд, кэширование, конвейеры, hyperthreading)

Часть 2: Процесс проектирования ЦП (электрические схемы, транзисторы, логические элементы, синхронизация)

Часть 3: Компонование и физическое производство чипа (VLSI и изготовление кремния)

Часть 4: Современные тенденции и важные будущие направления в архитектуре компьютеров (море ускорителей, трёхмерное интегрирование, FPGA, Near Memory Computing)

Как вы возможно знаете, процессоры и большинство других цифровых устройств состоят из транзисторов. Проще всего воспринимать транзистор как управляемый переключатель с тремя контактами. Когда затвор включён, электрический ток может течь по транзистору. Когда затвор отключён, ток течь не может. Затвор похож на выключатель света в комнате, только он гораздо меньше, быстрее и может управляться электрически.

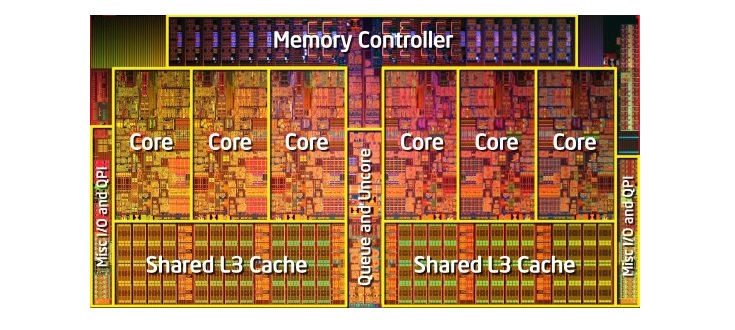

Существует два основных типа транзисторов, используемых в современных процессорах: pMOS (PМОП) и nMOS (NМОП). nMOS-транзистор пропускает ток, когда затвор (gate) заряжен или имеет высокое напряжение, а pMOS-транзистор пропускает ток, когда затвор разряжен или имеет низкое напряжение. Сочетая эти типы транзисторов комплементарным образом, мы можем создавать логические элементы КМОП (CMOS). В этой статье мы не будем подробно разбирать особенности работы транзисторов, но коснёмся этого в третьей части серии.

В

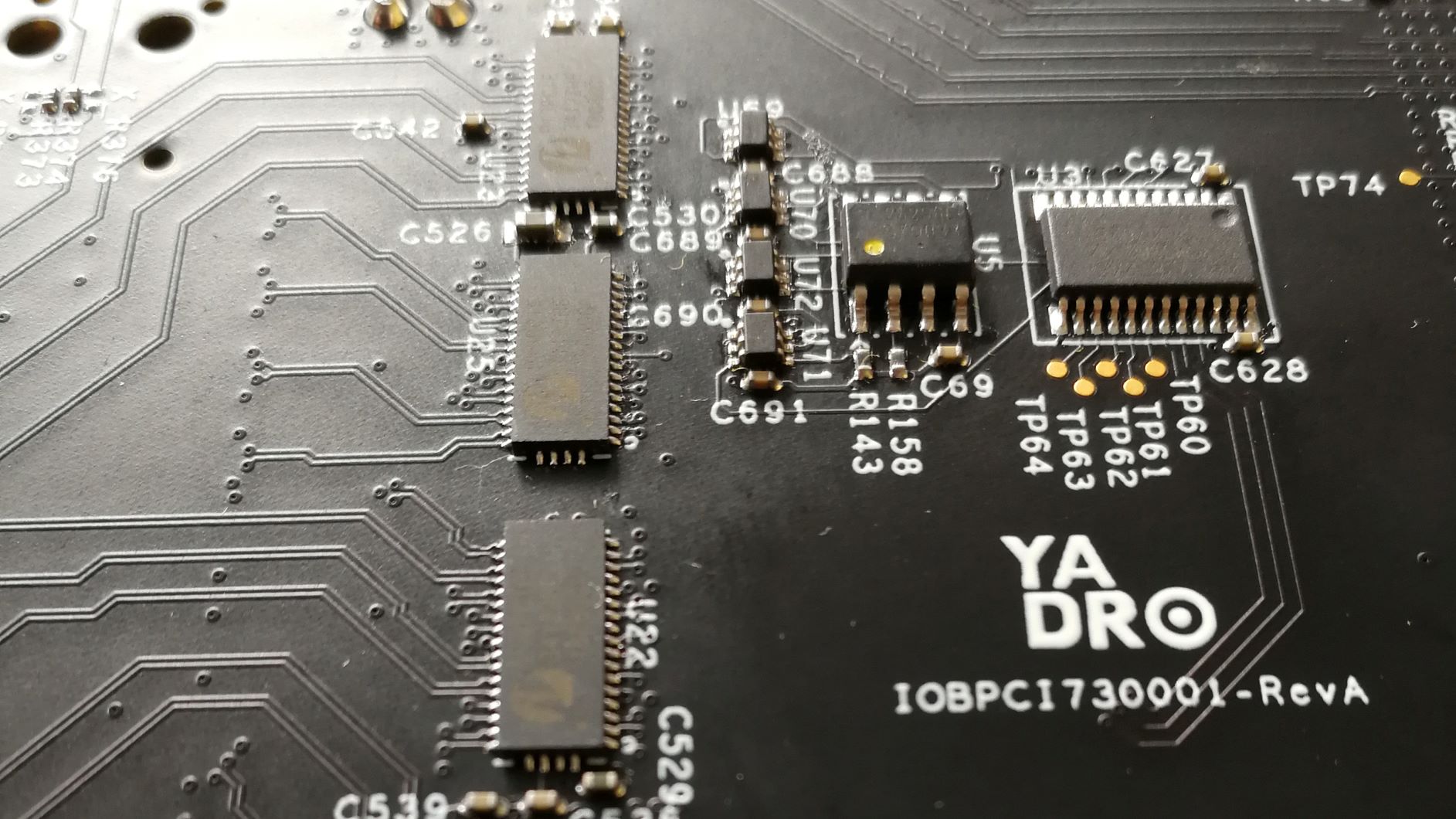

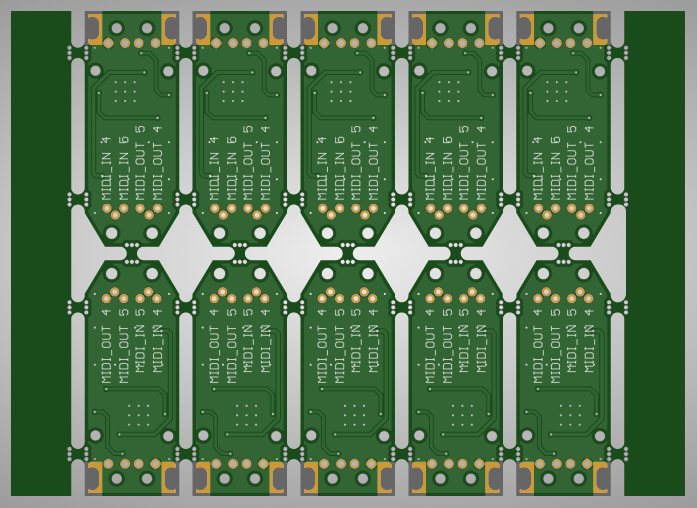

В  В публикации приводится описание метода сопряжения электрических соединений при трассировке дифференциальных пар на печатных платах. Основу метода составляет техника генерации и применения шаблонов подключения печатных проводников дифференциальной пары к трассируемым контактам электронных компонентов с минимизацией длины несопряженных участков.

В публикации приводится описание метода сопряжения электрических соединений при трассировке дифференциальных пар на печатных платах. Основу метода составляет техника генерации и применения шаблонов подключения печатных проводников дифференциальной пары к трассируемым контактам электронных компонентов с минимизацией длины несопряженных участков.