С учетом того, что закон Мура является всего лишь эмпирическим наблюдением и упирается в физическую вместимость микропроцессора, то есть, в количество транзисторов, которые можно уместить на единицу площади, вполне логично, что программно-аппаратная инженерия пытается уйти от традиционных носителей информации на материале соединений кремния. Тем более, что срок действия закона Мура явственно подходит к концу. Возможной альтернативой для вычислительной неорганики много лет мыслится вычислительная органика. То есть, теоретически, а также (возможно) практически должны быть варианты хранения информации в белках и нуклеиновых кислотах. Тем более, что нуклеиновые кислоты в природе превосходно справляются с кодированием и передачей информации.

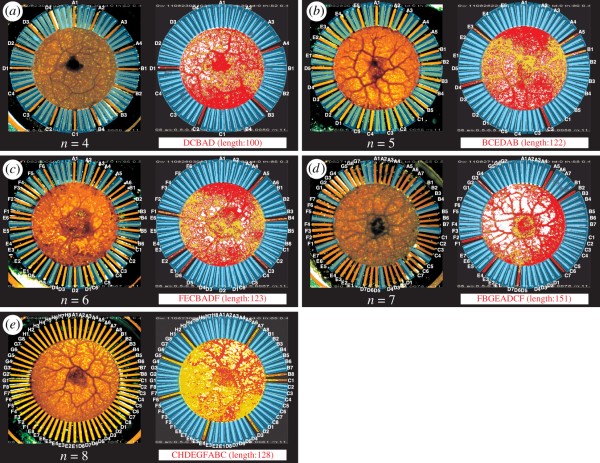

Сразу оговоримся, что для информации нужно не только хранилище; нужен еще и процессор, а также устройства ввода-вывода. Поскольку до создания подобной инфраструктуры еще очень далеко, тема казалась бы спекулятивной, но в январе 2021 года в журнале «Nature of Chemical Biology» была опубликована статья, описывающая довольно простую технологию кодирования 3-битных информационных последовательностей в ДНК. Вот о чем она:

В современном мире постоянно генерируется все больше данных, и исследователи как могут изобретают новые способы их хранения. ДНК по-прежнему считается весьма перспективной в качестве исключительно компактного и устойчивого носителя информации. А прямо сейчас формируется новый подход, позволяющий записывать цифровые данные непосредственно в геномы живых клеток.

Попытки переориентировать технологии запоминания данных, изобретенные природой, не новы, но в последнее десятилетие интерес к таким подходам оживился, и уже есть заметные достижения в этой области. Ситуация вызвана взрывным ростом генерируемых данных, причем, нет никаких признаков его замедления. Предполагается, что в 2025 году во всем мире ежедневно будет создаваться 463 эксабайт данных.

Хранение всех этих данных с применением кремниевых технологий вскоре может стать непрактичным, но выход может заключаться в использовании ДНК. Во-первых, плотность информации ДНК в миллионы раз выше, чем на обычных жестких дисках. Всего в одном грамме ДНК можно хранить до 215 миллионов гигабайт данных.

Кроме того, при правильном хранении ДНК исключительно стабильна. В 2017 году ученым удалось полностью восстановить геном лошади (вымершего вида), жившей 700 000 лет назад. Научившись хранить данные и обращаться с ними на том же языке, который используется в природе, мы открываем путь к множеству новых биотехнологических возможностей.