Обнаружив, как мне кажется, открытие я обратился к зав. кафедрой физики. «Смотрите – у меня открытие!!!!» Отрезвили меня сразу – показав, то место в списке, где я должен находиться в своей работе, и то может быть. Ну а раз так, решил я, пусть лежит. Зачем дармоедов докторов и кандидатов плодить собственным горбом. Но вот написал первую статью на Хаббарде, да и подумал – повеселю ка я вас друзья своей теорией мироздания.

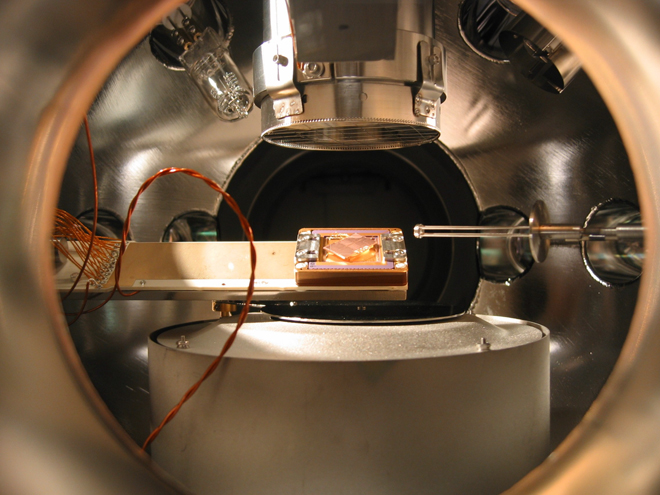

Не знаю как у вас, но у меня всегда вызывало легкое чувство тошноты уравнение Шредингера с его вероятностью нахождения электрона в точке. Да и сам волновой дуализм наводил на мысль, что надо как то по другому взглянуть на квант излучения. А тут еще постулаты Бора – мол я так решил, потому оно так и живет. Не буду касаться кварков и тем более невидимого гравитона. Итак, жертвам квантовой механики посвящается эта статья.

Не знаю как у вас, но у меня всегда вызывало легкое чувство тошноты уравнение Шредингера с его вероятностью нахождения электрона в точке. Да и сам волновой дуализм наводил на мысль, что надо как то по другому взглянуть на квант излучения. А тут еще постулаты Бора – мол я так решил, потому оно так и живет. Не буду касаться кварков и тем более невидимого гравитона. Итак, жертвам квантовой механики посвящается эта статья.

Как и Эдвард Сноуден, аспирантка из Казахстана по имени

Как и Эдвард Сноуден, аспирантка из Казахстана по имени