Мероприятие будет полезно для тех, кто проходит технические собеседования по фронтенду и хочет себя проверить, а также для тех, кто сам проводит собеседования и заинтересован в новых техниках проведения.

User

Довелось мне на стройке поработать, когда студентом был. Недолго, всего неделю. Но за это успел лицезреть целую жизнь, с необычными персонажами, перипетиями и, конечно, драмами.

Аналогичные драмы я вижу теперь каждый день на работе. Хотя, на стройке были каменщики, прорабы и разнорабочие, а на работе – программисты, аналитики, разработчики, руководители проектов и начальство.

Поглядим, чему же программисты могут научиться у каменщика дяди Толи.

По служебной необходимости пришлось окунуться в океан прогнозов. Окунулся, да и ладно, но попутно пришел к выводу, что прогнозов огромное количество, но простому разработчику они в принципе ничего подсказать и не могут. Так как это, либо прогнозы настроений служащих крупных IT-компаний типа индекса настроений либо результаты личных интервью (такого типа или такого), что отражает, по существу, как крупные компании внутренне воспринимают текущую ситуацию на рынке, то есть глубоко изнутри крупных компаний. А, как известно, летящая дробинка приносит разный результат слону и синице.

Второй тип прогнозов принципиально созданы на исследовании отображения IT-отрасли в остальной массе экономических отношений. Типа прогнозов Deloitte или Gartner, Dramexchange конечно они более детализированы, но сделаны под потребности крупных IT-компаний, которые свои позиции на рынке отстаивают, в том числе, и интегрированностью с другими отраслями экономики. И эти связи позволяют достаточно хорошо проходить мелкие зигзаги экономической ситуации в среднесрочной перспективе.

На основе этих размышлений попробовал сделать какой-то синтез для простого разраба. Для этого взял открытые данные компании Reports and Data отраслевых IT-прогнозов. Составил датасет (он в приложенном файле) и в процессе причесывания обнаружил, что данные в нем не проходит мои тесты на валидность. Немного был удивлен этим фактом, но так как жалко было проделанной работы и поэтому пришлось сделать материал с долей иронии. Далее в посте представляю одну метрику (темп роста) и список направлений, в которых развивается IT-отрасль, а также пару-тройку собственных наблюдений.

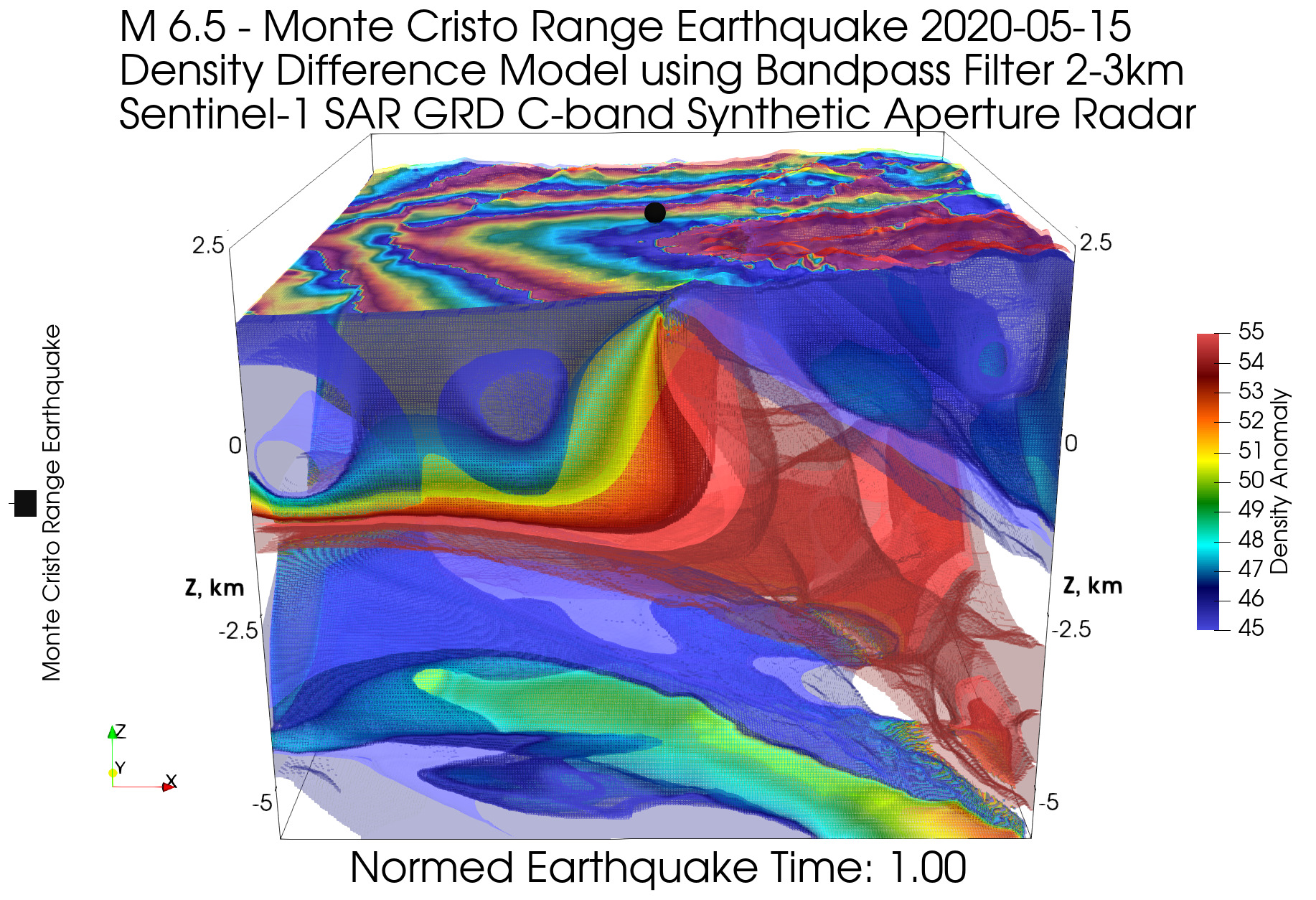

После публикации серии статей про построение геологических моделей пришло время обсудить, скажем прямо, самое интересное — а насколько эти модели достоверны? Несомненно, все представленные ранее модели интересны и полезны — землетрясения, вулканы, золотые месторождения и другие. Теперь покажем, что они являются действительными геологическими моделями. На самом деле, мы уже все доказательства упоминали, но сегодня обсудим подробно. Теоретическая часть и история метода приведены в статье Методы компьютерного зрения для решения обратной задачи геофизики, на гитхабе опубликован Python ноутбук 3D Density Inversion by Circular Hough Transform (Focal Average) and Fractality Index с оценкой достоверности моделирования, и я даже написал техническую статью непосредственно об используемых там вычислительных методах Вычислительная геология и визуализация: пример Python 3 Jupyter Notebook, не касаясь геологического смысла выполняемых вычислений. Кроме того, в статье Геология XXI века как наука данных о Земле модель землетрясения заверена с помощью результатов спутниковой интерферометрии.

«Я думаю, вам следует закрыть проект и прекратить работать над ним. Я привлеку наших адвокатов в понедельник, если к тому времени вы не выполните условия. [...] Мы были крошечной компанией, когда вы стажировались у нас [...] К счастью, сейчас мы намного больше, и, что очень важно, у нас есть много денег, чтобы заплатить за лучших юристов, если мы будем вынуждены пойти по этому пути.»

— из переписки с CEO Replit