Dz. @begin_end

Мультитехнологический тильтующий эникейщик

Information

- Rating

- Does not participate

- Registered

- Activity

Specialization

System Administration, Technical Writer

Junior

From 120,000 ₽

Delphi

Windows API

Windows administration

Nginx

DNS

Мультитехнологический тильтующий эникейщик

Давно использую ScrollLock весьма нестандартным образом: подпаявшись к клавиатуре (к светодиоду кнопки) это позволяет легко управлять каким-то внешним устройством (в режиме вкл/выкл) без дополнительного хитрого железа.

Возможно, описанное в посте верно только для некоторых типов людей и их проблем. Для меня сказанное там практически на 100% совпадает. И по проблеме выпустить продукт своего труда и по проблеме вечной учебы.

И главное — по прям встроенной установке не менять свою личность, что впрочем дает ряд неявных плюсов (иммунитет от вредных привычек; легкость поиска в чем-то недостатков/недочетов/проблем; внимание к мелочам).

Да, то что дистиллят может иметь металлический привкус или горчить это часть биохимии языка. Он гораздо лучше обычной воды экстрагирует в себя вещества при контакте (очень условно описывая — что-то извлекается из состава рецепторов языка и они фантомно реагируют).

Даже обычная вода вполне различима на вкус в зависимости от солевого микросостава, при должной тренировке различения вкусовых ощущений. Но область вкусовых ощущений плохо изучена, хуже ситуация только с запахами. Рецепторы вкуса только открывают… Мы не придумали универсального натурального или технического алфавита для этих чувств, как для звуков (ноты/фонемы/частоты) и света (цвета/длины волн).

Считается, что есть соленый, сладкий, горький и кислый вкусы. Недавно к ним добавили вкус мясного "умами". А вот "металлический" вкус на удивление не общепризнан.

Интересный факт: чистая (дистиллированная) тяжелая вода D2O на вкус сладкая.

2. Он не подойдет для криогенных применений без изменения конструкции аппаратов — кипит на целый градус раньше (что имеет огромную разницу при столь низких температурах), плотность вдвое ниже и не проявляет сверхтекучесть в условиях криогенного использования. Впрочем, в МРТ он начинает применяться, но не как криогеник, а как газовый контраст.

Вообще, в статье все пункты сильно натянуты, ситуации приукрашены.

Так в этом случае мотивировано не государство/руководство или кто-там фактический владелец системы (института). А выборочно, сами работники, индивидуальной позитивной мотивацией. Но ее уровня наверное недостаточно, чтобы сподвигнуть их сменить место жительства и работы на более подходящее для лучшей самореализации (вариант стать у власти не рассматриваем). Хотя некоторые таки уезжают и вполне достигают успехов.

Насчет Ньютона и африканского колдуна, так ведь это самый характерный пример. В теплых регионах, изобильных по питанию бывают заметные проблемы с желанием людей работать и пробовать что-то новое (списывают на то, мол менталитет такой). А Ньютон жил в условиях относительно высокой плотности населения, жесткой конкуренции за базовые ресурсы, постоянной движухи. Система образования, социальный заказ, строительные, хозяйственные и военные работы не от скуки возникают. Это последствия многовековой борьбы и развития в регионе, куда ученый удачно вписался.

Тут наверное стоит выделить раздельно мотивацию отдельного человека и макросистемы, участником которой он является.

Лошадке не нужно ждать, пока ее начнут кормить овсом. Стоит взять и пойти поискать его.

А, вот это хороший вопрос, какая мотивация/стимуляция повышает больше качество результата, а какая количество. На первый взгляд, негативная мотивация — количество, позитивная — качество. Но процессы, связанные с негативной мотивацией протекают быстро, т.к. результат нужен быстро. Позитивно-мотивированные процессы текут медленно. Вот не в этом ли причина? Если бы посмотреть на выход за единицу затраченного времени… но результаты такого рода очень сложно сравнить.

Насчет стран, а негативная мотивация в тех случаях давит не на страну, как цельную систему, а только на отдельных людей (система функционирования таких стран замкнута на правителя, которому всё более чем хорошо). И это работает. Имея низкий стартовый уровень отдельные люди умудряются сильно (относительно старта) продвинуться по образованию/доходам, уехать в страну где лучше. Чтобы негативная мотивация больше работала необходим еще и высокий уровень абстракции понятия "плохо". Ты можешь не знать, что живешь "плохо" без относительных примеров. Начиная от уровня день прожил, не побили — хорошо и заканчивая — если я не придумаю куда инвестировать, то за год потеряю миллион.

Во многих ИТ компаниях стараются постоянно поддерживать стресс. На сами компании давит негативная мотивация (после того, как они состоялись и включились в общую гонку) и передается на сотрудников. Все эти дедлайны, "надо было еще вчера", приводят к выпуску сырого продукта низкого качества — но сделанного быстро, что в итоге окупается в краткосрочной перспективе. Пройдя через стресс, кто-то не захочет больше работать в такой компании, но компания то результат получила. Да и работник вполне вырос (конечно, часть здоровья могла быть утрачена — но могли быть освоены новые технологии, методики за очень сжатые сроки; вещи, за которые в спокойной обстановке бы не взялся). Негативная мотивация, стресс — лекарство от прокрастинации.

А представим себе утопию, идеальный мир. Когда каждый получает все, что он пожелает (такое теоретически вероятно в будущем при развитии виртуальных технологий). Большинство людей просто сядут ровно и будут получать удовольствие не развиваясь (относительно того, что сейчас), ничего не делая. Есть немало фантастики с рассуждениями на тему.

С другой стороны, сильная негативная мотивация тоже способна срезать желание что-то делать у большинства. Весьма сложный философский вопрос получается.

Оптимумом, видимо, является картина реального мира. Где баланс сложился сам собой, между давлением от "негатива" и притяжением к "позитиву", "кнут и пряник".

Если была бы возможность что-то изменить, вмешаться в мировой баланс — я бы ничего не трогал. Нужно 1000 раз подумать, к чему могут привести потенциальные "благие намерения"...

С другой стороны, это есть обратная сторона прогресса, совершенно неотъемлемая от него. Смогли бы мы придумать столько хороших вещей так быстро, если бы не было всех этих плохих?

До сих пор наилучшим способом что-то заставить делать является именно негативная стимуляция. Когда нуждаешься, когда есть риск потерять, когда есть угроза — человек гораздо более склонен думать и действовать. Когда все хорошо — да, кто-то может захотеть сделать еще лучше, но выборочно и не так сильно (однако, хочется надеяться, что по мере развития человечества доля таковых будет расти).

Жизнь в плохих условиях, нужда, просто заставляют искать окольные пути, быстрые пути, хитрые пути. Кто-то менее умный отжимает кошелек в темном углу. Кто-то поумнее хитрит с налогами или торговлей, отнимая средства у государства или конкурентов. А кто-то совсем умный обманывает природу, побеждая болезни или расширяя технические возможности человечества, останавливая естественную эволюцию. Каждый стремится быстрее достигнуть цели, выбирая путь и саму цель на основании своего уровня знаний и опыта.

Изобретения практически всегда давали преимущество над теми, у кого их не было. А для всего сущего нет понятия конкурентный путь или неконкурентный, честный или не честный. Увы, на этом поле цель всегда оправдывает средства.

C:\CHAMELEONбудет доступно и какC:\CHAMEL~1, что умножает способы… можно дополнить в пост.Да, и я вижу, что даже в интересных статьях заметно упало количество просмотров. Обсуждения быстрее выдыхаются и затихают. Но мне кажется, что часть проблемы это вина не только хабра — миграция айтишников (и технарей вообще) в реале приводит и к их онлайн-миграции в англоязычные сообщества, аналогичные хабру по типу.

А вот свой англоязычный (международный) аналог хабр так и не смог толком развить :(

Формат mQSL бы может и прижился, но кто о нем узнает? Чтобы сейчас ввести что-то новое в такую консервативную область, как радиолюбительство, нужно много широко рекламировать и идея должна давать заметно большие преимущества. Или использовать административный ресурс. Или провзаимодействовать с разработчиками ПО электронных аппаратных журналов радиолюбителей — интегрировать туда.

По поводу распечатки QSL с эстетической точки зрения — скорее всего распечатка будет черно-белая и на бумаге не открыточного качества, без индивидуальности (наверное видели, какие бывают карточки от японцев — с рельефной печатью, даже с голографией)… хотя, конечно, можно заморочиться и распечатать +-хорошо. Но это не то. И со временем такие карточки будут иметь ценность для владельца, но не для истории. Это как, скажем, марки на принтере распечатать.

Распечатывать просто нет смысла.

Отличается тем же, чем беседа, на любительской аппаратуре, на КВ от звонка по телефону/скайпу.

Вот провел связь и через n месяцев получаешь карточку. Высланную не программой, не роботом. Которую в руках держал, заполнял человек, с которым связывался. И понимаешь, вот это — настоящее. Это консервативный вгляд, но как я уже говорил — в хобби мало рационализма и такие вещи важны. Может не всем, кто-то гонится за дипломами, за числом. А кто-то просто получает удовольствие.

А схожие идеи мелькали раньше, когда был расцвет SMS/MMS… помню пытались продвигать вариант пересылки сжатых карточек таким способом. Тогда возникла проблема, а как номерами обменяться, светить их не хотели.

С e-mail проблема схожая. Не передавать же в эфире адрес — это долго. А в текущих базах позывных сильно далеко не у всех указан e-mail. Адрес/пометка «через бюро» — вот это указано.

В случае с электронными QSL существует обыденная проблема ИТ-стандартов «существует 100 способов что-то сделать, давайте сделаем способ делать еще лучше… получаем 101 способ». Разных вариантов eQSL, адаптаций под dx-кластеры и прочего куча, а немногочисленные радиолюбители «размазаны» по всем этим системам.

Конкретно mQSL хорош тем, что пытается осуществить надстройку над традиционным e-mail. Правда, что мешает просто отправлять фото/скан QSL по e-mail (и многие так делают, ибо просто)… Да да, я понимаю плюсы формата mQSL, но публикация на хабре это явно не тот метод, который сделает формат популярным.

Если отдалиться и оценить электронную пересылку вообще, можно обратить внимание на еще одну проблему e-QSL: пересылка именно материальных атрибутов подтверждения связи через почту или бюро в формате открытки дает ощущение большей значимости события, вносит элементы коллекционирования, романтики, фокусирует внимание.

Я к тому, что в целом радиолюбительство — это именно любительская деятельность, то есть то, чем заниматься интересно, но в текущем конкретном виде может быть бессмысленно (бессмысленно — это не значит плохо, почти все хобби не имеют смысла, в плане практической выгоды). Для целевой связи с кем-то можно просто воспользоваться обычными бытовыми путями, смысл радиолюбительства — во многом именно в самом увлечении процессом, а не результатом. Многие современные подходы, когда человек работает на покупном оборудовании и антеннах, заказывает настройку и установку этого, да и не работает сам (подключает комп, который в авторежиме проводит цифровые связи) — это разрушение концепции хобби. Бумажные QSL я считаю неотъемлемой составляющей хобби (как интересный альтернативный вариант — пересылку через SSTV). Да, открытки это дорого, долго, возня. Но это одна из мелочей, которые формируют радиолюбительство. При том, универсальны, всем знакомы, первоформат. Дороговизну и потерю QSL в рассылках бюро или почтой стоит расценивать, как часть игры и спокойно принять.

Использование в радиолюбительской практике, особенно для соревнований информации, передаваемой Интернет-электронными способами склонен расценивать как вариант «читерства» (речь даже не о QSL конкретно, а когда в соревнованиях используют сеть удаленных SDR-приемников, компенсируя плохие местные условия для приема).

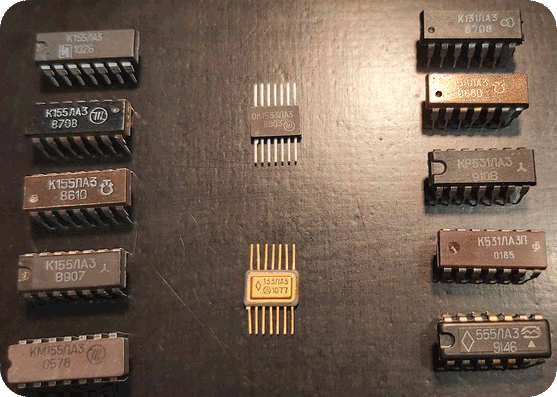

Кстати, К155ЛА3 производилась очень долго (есть вероятность, что даже сейчас). Последним, кто ее делал, был Минский ОАО "Интеграл".

Последний образец, который покупался — 2010 года.

Некоторые мои ЛА3ы:

Итак, ради большого интереса сегодня попробовал смешать.

Что взял: 1000nm картинку, картинку в видимом спектре, 370nm картинку.

Помучался премного с "разное фокусное расстояние, геометрия объектов на них отличается", руками выправляя в фотошопе более-менее к единому виду.

Выровнял яркости, чтобы спектрально-нейтральный предмет (оштукатуренная стена дома) выглядел на серой картинке одинаково ярко.

Затем в фотошопе же сделал слои, каждому оставив свой цветовой канал, где 1000nm стал красным, видимый свет стал зеленым и 370nm стал синим.

Результат — широкоспектральная IWU (IR-White-UV) картинка:

Выводы: результат смотрибелен, картинка будет интереснее на природе при лучшем освещении, в солнечный день; для накладывания картинок нужно применить более продвинутый метод, так как вручную смещать лево-право/верх-низ недостаточно — есть искажения перспективы от светофильтров; стоит попробовать лучше юстировать камеры и повысить разрешение захвата; зеленый канал снять с зеленым светофильтром, а не как белый.

Впрочем, у ali в последнее время конкретная проблема с поиском, не ищутся даже наименования, которые 100% есть, если это не популярное и бытовое…

А вот тут непростой вопрос.

Если считать, что действия в прошлом сразу меняют текущее настоящее (а не порождают новую, независимую вариацию вселенной), то при организации предполагаемого послания в прошлое желательно максимально бережно действовать. Как минимум, до момента, когда потенциальные изменения настоящего были бы текущему-тебе безразличны.

Лучше всего перехватить потерянные/неиспользуемые биткоины. Если майнить самому — то это перехватит биткоины у большого числа людей, те намайнят за других и т.д. Это начнет массово порождать цепочки отличий, которые неизвестно к чему приведут. Например, биткоин внезапно может не столь сильно взлететь. Или история повернется так, что текущий-ты утратишь возможность или желание отправить послание в прошлое.

Как раз недавно в рамках кружка по радиоэлектронике занимались работой с микросхемой серии УМС. На этой микросхеме достаточно удобно делать проверялку для работы, например, передатчиков. Но мелодия однотонная и слишком "писклявая" на слух. Поэтому была придумана симуляция политонического звучания способом деления частоты (дважды) и смешения исходного сигнала и результата.

Ведь сигнал на выходе УМС7 по сути цифровой. Приводим его уровень к TTL, делим частоту на 2 JK-триггером, еще раз делим, все прокладываем буферами и смешиваем результат. Чтобы не было ВЧ-выбросов, которые серьезно мешают в некоторых случаях — скругляем выходной сигнал фильтром Чебышева 5 порядка с частотой среза около 5КГц и усиливаем.Про револьверный объектив думал, но хотелось именно одновременно получать видеопотоки и накладывать друг на друга в реалтайме. Плюс, такой объектив потребует хороших навыков механики в изготовлении, чтобы идеально переключать. Хотя, если сделать и еще автоматически вращать его, синхронизировав с частотой кадров… (сами камеры и их конвертер я уже синхронизировал — от единого тактового тактируются, для одного эксперимента).