Привет, Хабр! Ещё до продажи Мосигры мы полезли в образование. Там оказалось чуть интереснее, чем могло показаться сначала, и на сегодня мы успели открыть 124 футбольных школы, киберспортивные секции, танцы, шахматы и всё такое. Карантин слегка подрезал нам работу до 70 активных точек. Тут надо сказать, что с учётом опыта розницы, в ДНК проекта сразу закладывали очень быструю масштабируемость, чтобы по возможности построить межгалактическую сеть дополнительного образования. А один из самых больших вопросов в такой ситуации — как контролировать качество этого самого образования.

Вот футбольные тренировки. С одной стороны, конечно, у нас есть методология, которая частично на базе испанской, а потом нам её очень сильно доработали умные дядьки в РГУФК. По идее, она даёт некий стандарт, как и чему тренеры будут учить детей, но этого мало. Каждый тренер — яркая индивидуальность. Это круто, но опасно: нужно как-то следить за прогрессом. Более того, это не только наша хотелка как организации, но и прямая хотелка родителей.

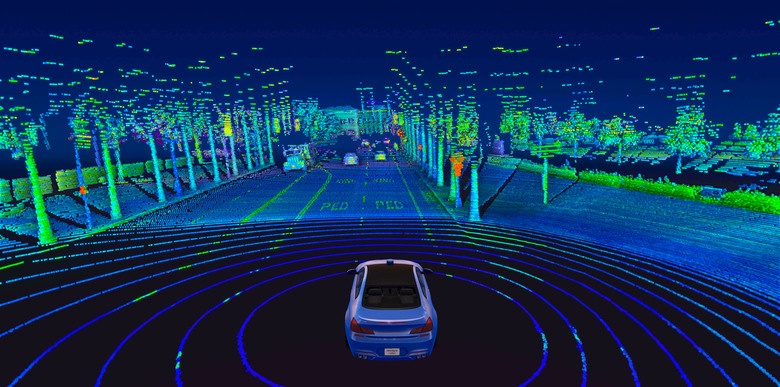

Родители в образовании обычно не чувствуют прогресса ребёнка. Есть, конечно, всякие турниры, отчётные концерты и годовые экзамены, но обратная связь длиной в полгода — плохой план. Мы решили, что нужно автоматически генерировать отчёты с каждой тренировки. И вот тут мы подходим к тому, что обычно делается руками для профессиональной футбольной команды — видеоаналитике действий игроков на поле. Садится человек и примерно за 50-100 долларов за час расшифровывает происходящее. Схема не масштабируемая: вот у нас в январе 2020 занималось 165 групп в среднем по 9 раз в месяц – это будет от 75 до 150 тысяч долларов в месяц.

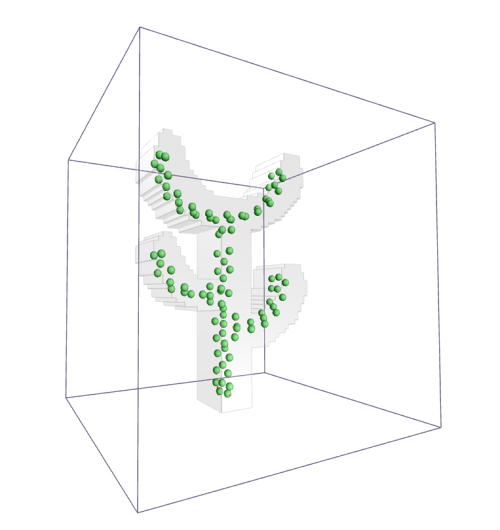

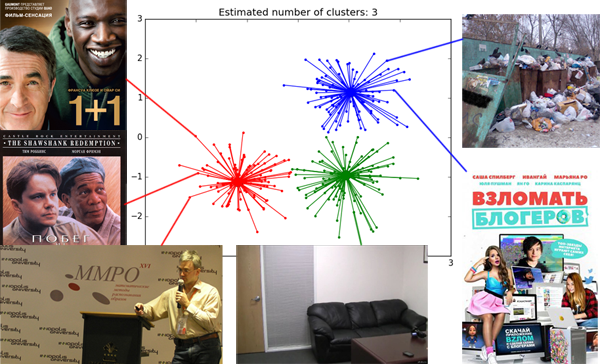

Но, поскольку мы живём в веке свёрточных нейросеток, можно сделать всё с дешманской камерой (но всё же fullHD 30 FPS) прямо на школьной тренировке. И, более того, мы это уже сделали до стадии беты.