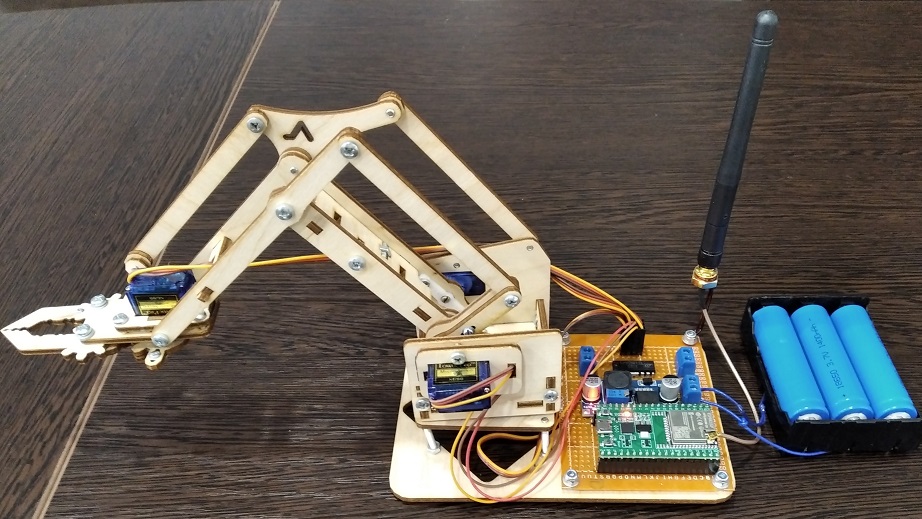

Это от DHL Express приехал слегка битый сервер. Про то, как решали с ним, — ниже.

По России мы закупаемся в центральный офис, настраиваем оборудование и везём его по стране. По Европе сложнее, и там мы несколько раз наступали на разные грабли. Первыми граблями была попытка привезти железо из России во Франкфурт, потому что у нас тут получались цены ниже, чем все затраты на таможню и перевозку. Первый раз это закончилось тем, что перевозчик накосячил в декларации, и их машину брали со спецназом. Чтобы вернуть сервер, нам пришлось заплатить штраф, равный его стоимости, но это всё равно было лучше, чем покупать новый с доставкой за шесть недель.

Точнее, даже не так. Первый раз мы повезли два сервера сами на поезде, потому что у нас была встреча в ЦОДе. Это было, ещё когда мы ездили лично, а не проводили аудит дата-центра по финансовым и операционным показателям. В поезде европейский таможенник долго пытался убедить нас, что «персональные компьютеры потому и называются персональными, что для личного пользования», и декларировать их не надо. Дал квиточек, похожий по виду на листок туалетной бумаги. Оформили временный вывоз, то есть мы имеем право их вернуть, а если не вернём, то надо будет возместить НДС.

До Франции привезли их в поезде, дальше перегрузили в машину и поехали в Швейцарию. А вот уже во второй раз отправили перевозчиком, который, похоже, решил чуточку сэкономить, а таможня решила, что он вывозит какое-то редкое российское вычислительное оборудование.

Всё железо у нас одинаковое, чтобы упростить обслуживание: условно, поддерживаются две типовые конфигурации серверной платформы. Сейчас из-за того, что сделали с Хуавеем, будет третья. Каждый год мы закупаем железо на обновление по амортизации (сервер меняется примерно раз в пять лет плюс-минус год), расширение (рынок растёт со скоростью около 20–30 %, и нужно столько же железа, просто чтобы оставаться в той же доле) и ЗИП.