Когда-то поспособствовало расширению лично моих представлений:

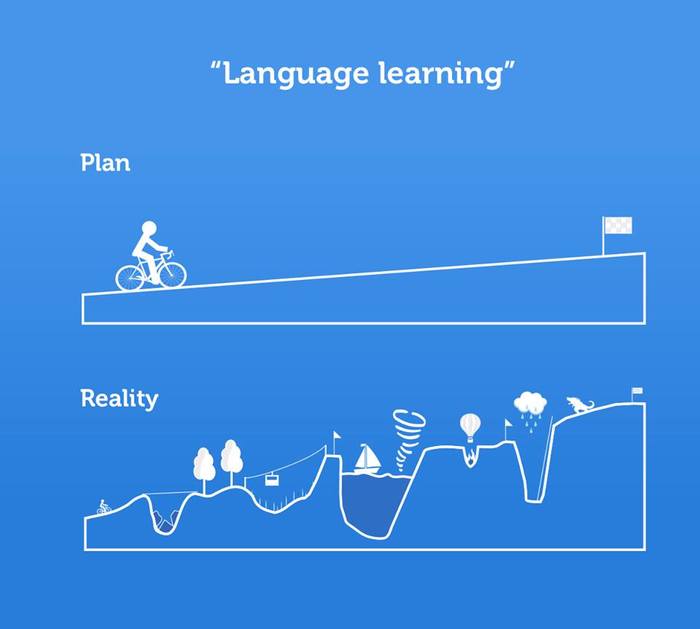

Одна московская знакомая росла в Нью-Йорке в 70-х: её отец был советским специалистом в ООН. Смотрят как-то юмористическую передачу на американском TV: она, подросток, ухохатывается — отец ничего не понимает, хотя прошёл какие-то немыслимые тесты и языком владел отлично.

С тех пор её работа так или иначе связана с английским. В бюро переводов, где мы познакомились, она была редактором — искала ошибки в уже сделанных переводах. Помимо прочего, она читала английскую классику в оригинале, и я был уверен, что разговаривает как по-русски. А потом услышал её беседу с англичанином и был в шоке. Её речь оказалась до чрезвычайности скудной: почти никаких устойчивых фраз или идиом — она просто передавала мысль так, чтобы её поняли (в статье «О навыке говорения» я это называю первым уровнем развития речи).

В том же бюро переводчик получил как-то строгий выговор от главного редактора за неправильное использование простейшего для профессионалов глагола withdraw. Когда-то этому переводчику показалось, что он понял слово из контекста, а уточнить в словаре поленился. Вот и прилетело годы спустя за принципиальную смысловую ошибку.

Вполне толковая русская девушка прожила в Англии замужем за англичанином больше 10 лет. Англоязычный ребёнок, у ребёнка игрушечный динозаврик. При мне она сделала 2 (две) ошибки в произношении слова dinosaur. Слово очень распространённое.

Житель штата Вирджиния лет 45, без особенностей (специально у его знакомых уточнил), не знал общеизвестного военного термина reconnaissance («разведка»). Оказалось, правда, что он знал сокращённую разговорную версию — recon.

Взрослые носители действительно порой не знают довольно распространённых английских слов. А два моих знакомых американца 59 лет, бывшие одноклассники, оба не знали, что у глагола swim есть 3-я форма swum.