Еще один алгоритм для восстановления смазанных изображений

User

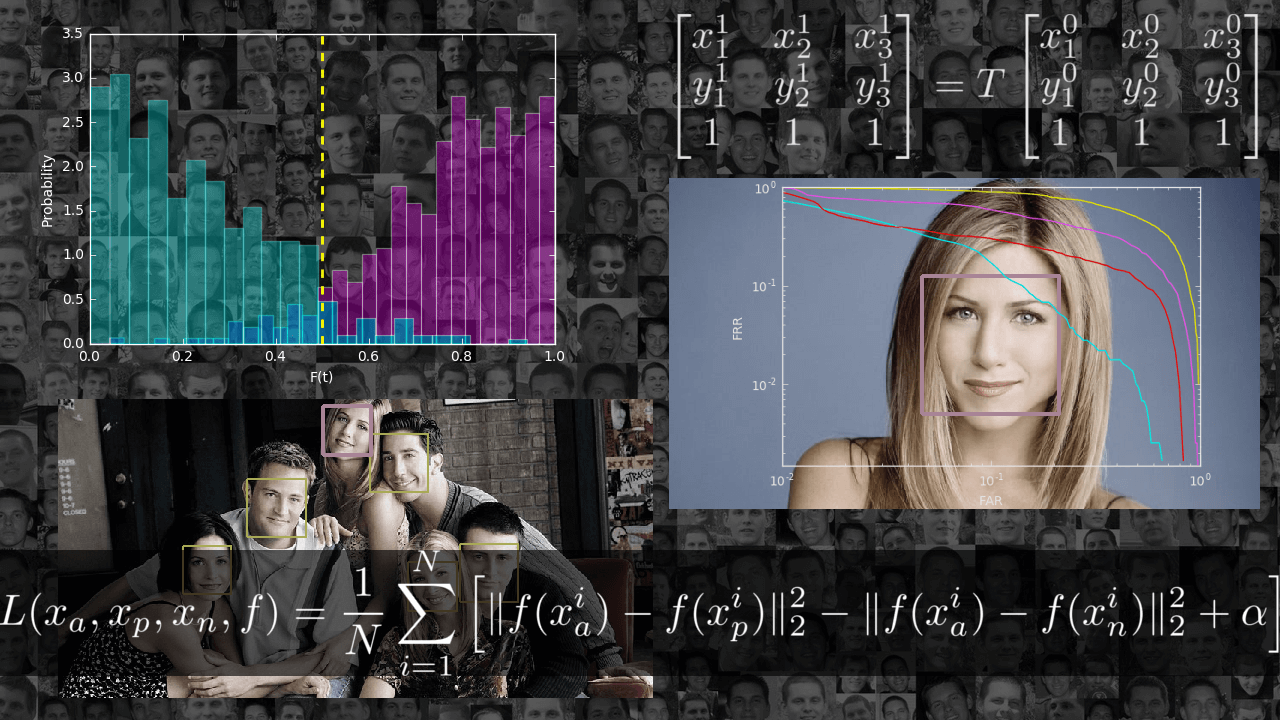

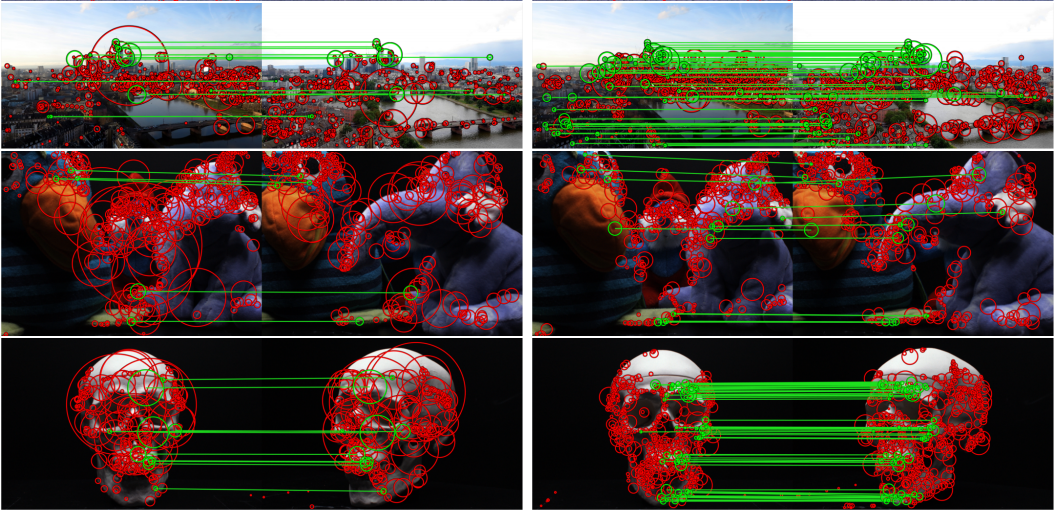

В последние годы вездесущие нейронные сети находят все больше и больше применений в различных областях знаний, вытесняя классические алгоритмы, использовавшиеся многие годы. Не стала исключением и область компьютерного зрения, где год за годом все больше и больше задач решаются при помощи современных нейронных сетей. Настало время написать об еще одном павшем бойце в войне "Традиционное зрение vs. Глубокое Обучение". Долгие годы на задаче поиска локальных особенностей изображений (так называемых ключевых точек) безраздельно властвовал алгоритм SIFT(Scale-invariant Feature Transform), предложеный в далеком 1999 году, многие сложили головы в попытках превзойти его, но удалось это лишь Deep Learning'у. Итак, встречайте, новый алгоритм поиска локальных особенностей — LIFT (Learned Invariant Feature Transform).

Всем привет! Это уже пятый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python. В сегодняшнем выпуске вы найдёте интересные материалы, касающиеся машинного обучения, особенностей работы Python, инструментов (Docker, Celery и тд), тестирования и многого другого. Присылайте свои актуальные материалы, а также любые замечания и предложения, которые будут добавлены в ближайший дайджест.

Всем привет! Это уже пятый выпуск дайджеста на Хабрахабр о новостях из мира Python. В сегодняшнем выпуске вы найдёте интересные материалы, касающиеся машинного обучения, особенностей работы Python, инструментов (Docker, Celery и тд), тестирования и многого другого. Присылайте свои актуальные материалы, а также любые замечания и предложения, которые будут добавлены в ближайший дайджест.

Здравствуйте, меня зовут Саша, я написал самый быстрый ресайз изображений для современных х86 процессоров. Я так утверждаю, поскольку все остальные библиотеки, которые я сумел найти и протестировать, оказались медленнее. Я занялся этой задачей, когда работал над оптимизацией ресайза картинок на лету в Uploadcare. Мы решили открыть код и в результате появился проект Pillow-SIMD. Любой желающий с легкостью может использовать его в приложении на языке Python.

Любой код выполняется на конкретном железе и хорошей оптимизации можно добиться, только понимая его архитектуру. Всего я планирую выпустить 4 или 5 статей, в которых расскажу как применять знание архитектуры железа для оптимизации реальной задачи. Своим примером я хочу побудить вас оптимизировать другие прикладные задачи. Первые две статьи выйдут в течение недели, остальные — по мере готовности.

Эта история началась с того что я застрял в пробке на хайвее, не особенно большой, но полчаса простоял практически на месте. И, как это часто бывает, пробка рассосалась сама по себе — не было впереди ни аварии, ни ремонта, просто машины в какой-то момент начали двигаться быстрее, еще быстрее, и все — свободная дорога впереди.

Эта история началась с того что я застрял в пробке на хайвее, не особенно большой, но полчаса простоял практически на месте. И, как это часто бывает, пробка рассосалась сама по себе — не было впереди ни аварии, ни ремонта, просто машины в какой-то момент начали двигаться быстрее, еще быстрее, и все — свободная дорога впереди.

Чем обычно занимаются в пробках? Ну кто-чем и когда-как, а я в тот день был в мирном философском настроении — просто сидел и размышлял. Вспомнил в частности пост на Гиктаймс о робомобилях где в комментариях бурно сравнивали манеру вождения людей и роботов и в конце кажется пришли к выводу что будущее на дорогах за AI, при нем и движение станет безопаснее и средняя скорость возрастет. Интересно, а пробки тогда будут? Другими словами, насколько пробки обусловлены внешними (обьективными) обстоятельствами, и насколько эффектом толпы, агрессивной или наоборот тормозной манерой вождения? Заодно вспомнилась прочитанная когда-то книга где утверждалось что моделирование дорожного трафика — одна из самых сложных математических задач, которая до сих пор не решена. Ну это наверное давно уже неправда, читал я это давно и книга уже тогда была не новой, сейчас уже наверняка и теории правильные написали, и на компьютерах своих все посчитали. Хотя… пробки же остались? В общем, полет фантазии было уже не остановить.

Итак, под катом мы попытаемся построить более-менее осмысленную модель движения транспорта на дороге и, если повезет, постараемся смоделировать разницу в вождении водителя-человека и AI. Я разумеется отдаю себе отчет что этой проблемой профессионально занимаются целые организации и вообще очень умные люди, но тем интереснее. И вообще, ставьте себе нереальные цели.

И еще одно — я убежденный сторонник думанья головой, поэтому в этом посте компьютерного моделирования не будет, вообще совсем не будет, только хардкорный карандаш и бумага.

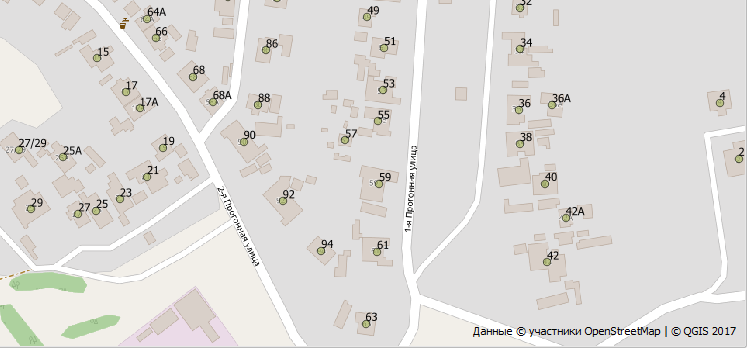

Последнее время наблюдаю тенденцию, что всё больше и больше людей сталкиваются с проблемами в отсутствии геоданных. Вернее даже не так, в их закрытости. Если ещё вчера всех устраивали возможности картографических сервисов по расстановке маркеров, то теперь пользователь хочет большего: подсветить улицу, показать дома на ней, посчитать протяжённости рек и т.д. И тут их ожидает сюрприз, казалось бы на карте они всё это видят, но сделать ни чего не могут — это просто картинки. Развитие, что Google.Maps, что Яндекс.Карт остановилось на показе картинок, геокодинге, да навигации.