Сдал сопромат — можно жениться!

Введение

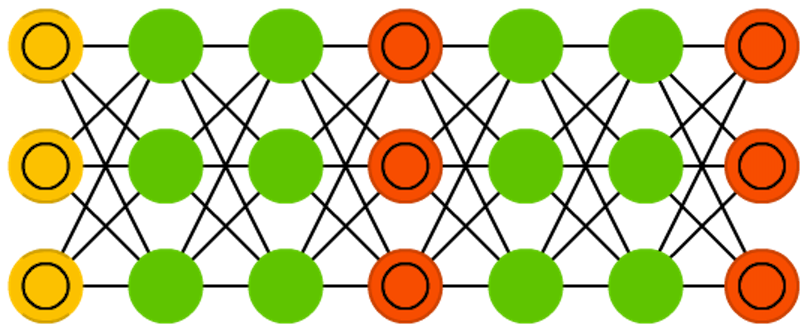

Метод конечных элементов (МКЭ или FEM, у них за рубежом) прочно вошел в практику инженерных расчетов при проектировании сложных систем. В значительной степени это касается прочностных расчетов механики. Применения этого метода, реализуемого соответствующим программным обеспечением существенно сокращает цикл разработки конечного устройства, позволяя исключить массу экспериментальных проверок, необходимых при использования классических расчетов на основе методов сопромата и строительной механики. На текущий момент разработана масса прикладного ПО, реализующего МКЭ. Во главе угла стоит мощный ANSYS, по бокам от него и в почетном удалении — CAD-системы со встроенным FEM-модулем (SolidWorks, Siemens NX, Creo Parametric, Компас 3D).

CalculiX силен, но труден и непонятен. Исправим это?

Естественно, МКЭ проник и в сферу образования — чтобы использовать его в реальных задачах, нужна подготовка соответствующих специалистов. В столицах, в крупных технических вузах обстановка в этой области более-менее нормальная, да и у нас в регионе тот же ANSYS применяется, например, на кафедре теории упругости ЮФУ. Но по периферии, в узко специализированных и не богатых университетах ситуация плачевна. И всё просто — ANSYS стоит порядка 2 млн. рублей за одно рабочее место, а место требуется не одно. К сожалению не все вузы могут позволить себе выложить 30-40 миллионов на организацию компьютерного класса для обучения применению МКЭ.

Одной из альтернатив может служить применение в учебном процессе свободного ПО. К счастью таковое ПО имеется. Однако, русскоязычных материалов по его использованию практически не существует. Исправляя эту ситуацию, данную статью я собираюсь посвятить в введению в CalculiX — открытый, свободный программный пакет, предназначенный для решения линейных и нелинейных трёхмерных задач механики твёрдого деформируемого тела и механики жидкости и газа с помощью метода конечных элементов.