Введение

Обычно, при оптимизации программы для многоядерных компьютеров первым шагом является выяснение возможности разделения алгоритма на части, выполняющиеся параллельно. Если для решения задачи необходимо параллельно обрабатывать отдельные элементы из большого набора данных, то первыми кандидатами станут новые возможности параллельности в .NET Framework 4:

Parallel.ForEach и Parallel LINQ (

PLINQ)

Parallel.ForEach

Класс Parallel содержит метод

ForEach, представляющий собой многопоточную версию обычного цикла foreach в C#. Подобно обычному foreach, Parallel.ForEach выполняет итерации над перечислимыми данными (enumerable), но с использованием множества потоков. Одна из более часто используемых перегрузок

Parallel.ForEach выглядит следующим образом:

public static ParallelLoopResult ForEach<TSource>(

IEnumerable<TSource> source,

Action<TSource> body)

Ienumerable указывает на последовательность, по которой нужно выполнить итерации, а Action body задает делегат, вызываемый для каждого элемента. Полный список перегрузок Parallel.ForEach можно найти

здесь.

PLINQ

Родственный с Parallel.ForEach

PLINQ представляет собой модель программирования для паралелльных операций над данными. Пользователь определяет операцию из стандартного набора операторов, включающих в себя проекции, фильтры, агрегирование и т.д. Подобно Parallel.ForEach

PLINQ достигает параллельности, разбивая входную последовательность на части и обрабатывая элементы в разных потоках.

В статье выделяются различия между этими двумя подходами к параллельности. Разбираются сценарии использования, в которых лучше всего использовать Parallel.ForEach вместо PLINQ и наоборот.

Выполнение независимых операций

"У.М.Н.И.К." («Участник молодёжного научно-инновационного конкурса») — государственная программа поддержки молодых ребят с прорывными идеями. Скажу сразу, размер предоставляемой в рамках программы финансовой поддержки оставляет желать лучшего: всего 200 килорублей, выплачиваемых равными долями в течение одного года. Понятно, что на развитие проекта данной суммы никак не хватит, но на прибавку к зарплате молодой команде — вполне. Но важнее то, что в подобного рода конкурсах можно проверить на прочность себя и свой проект.

"У.М.Н.И.К." («Участник молодёжного научно-инновационного конкурса») — государственная программа поддержки молодых ребят с прорывными идеями. Скажу сразу, размер предоставляемой в рамках программы финансовой поддержки оставляет желать лучшего: всего 200 килорублей, выплачиваемых равными долями в течение одного года. Понятно, что на развитие проекта данной суммы никак не хватит, но на прибавку к зарплате молодой команде — вполне. Но важнее то, что в подобного рода конкурсах можно проверить на прочность себя и свой проект. От переводчика.

От переводчика.  В данной статье мне бы хотелось поговорить не только о подготовке и проведении презентации, но и об организации мероприятий в целом. У многих из нас хоть раз в жизни возникает необходимость организовать мероприятие того или иного масштаба, будь то встреча, мастер-класс, семинар или презентация. В мою жизнь так называемый ивент-менеджмент прочно вошел с началом трудовой деятельности в

В данной статье мне бы хотелось поговорить не только о подготовке и проведении презентации, но и об организации мероприятий в целом. У многих из нас хоть раз в жизни возникает необходимость организовать мероприятие того или иного масштаба, будь то встреча, мастер-класс, семинар или презентация. В мою жизнь так называемый ивент-менеджмент прочно вошел с началом трудовой деятельности в  Этот пост появился случайно из комментария к статье из песочницы

Этот пост появился случайно из комментария к статье из песочницы  От переводчика. Начало Нового года — прекрасный повод для подведения итогов и анализа дальнейших перспектив. Не так давно на сайте компании

От переводчика. Начало Нового года — прекрасный повод для подведения итогов и анализа дальнейших перспектив. Не так давно на сайте компании  Мы все прекрасно знаем, что последний год для проекта Хабрахабр был тяжёлый. Что-то идёт не так и это очень волнует хабросообщество.

Мы все прекрасно знаем, что последний год для проекта Хабрахабр был тяжёлый. Что-то идёт не так и это очень волнует хабросообщество.

От переводчика. Занимаясь

От переводчика. Занимаясь  По специфике своей профессиональной деятельности (

По специфике своей профессиональной деятельности ( От переводчика. Продолжаем серию статей, посвященных проблеме создания электронных архивов проектной и конструкторской документации. Сегодняшняя статья посвящена проблеме индексирования отсканированных чертежей. Под индексированием (атрибутированием) в данном случае понимается анализ и последующий ввод в систему метаданных, на основе которых осуществляется классификация, структурирование и поиск документов в архиве. Приглашаем наших читателей к дискуссии и обмену практическим опытом по данному вопросу.

От переводчика. Продолжаем серию статей, посвященных проблеме создания электронных архивов проектной и конструкторской документации. Сегодняшняя статья посвящена проблеме индексирования отсканированных чертежей. Под индексированием (атрибутированием) в данном случае понимается анализ и последующий ввод в систему метаданных, на основе которых осуществляется классификация, структурирование и поиск документов в архиве. Приглашаем наших читателей к дискуссии и обмену практическим опытом по данному вопросу. От переводчика. В настоящее время наша компания ведет активную работу по созданию и внедрению

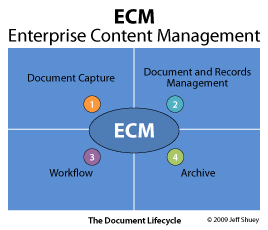

От переводчика. В настоящее время наша компания ведет активную работу по созданию и внедрению  Хочу рассказать о семилетнем опыте ведения курса Enterprise content management (ECM) в питерском электротехническом универе.

Хочу рассказать о семилетнем опыте ведения курса Enterprise content management (ECM) в питерском электротехническом универе.

Сегодня я опять постараюсь привлечь Ваше внимание к некоторым сторонам и тонкостям работы с графикой в Java. Я уже кратко описал в

Сегодня я опять постараюсь привлечь Ваше внимание к некоторым сторонам и тонкостям работы с графикой в Java. Я уже кратко описал в