Доброго времени суток, Хабр!

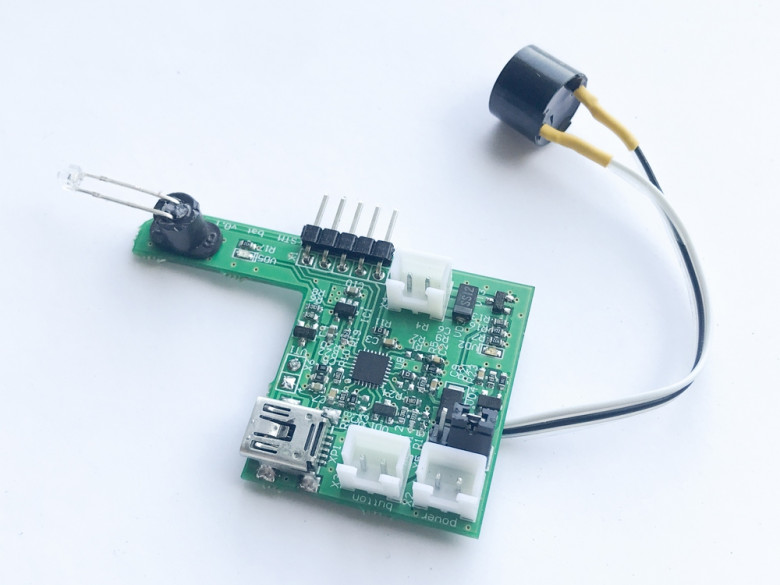

Лет пять назад мы купили себе освежитель воздуха Air Wick. Я его разобрал, вытащил и выкинул плату, в надежде, что так я быстрее сделаю свою … Если Вы решите, что оно того не стоило, то я готов поспорить.

User

Доброго времени суток, Хабр!

Лет пять назад мы купили себе освежитель воздуха Air Wick. Я его разобрал, вытащил и выкинул плату, в надежде, что так я быстрее сделаю свою … Если Вы решите, что оно того не стоило, то я готов поспорить.

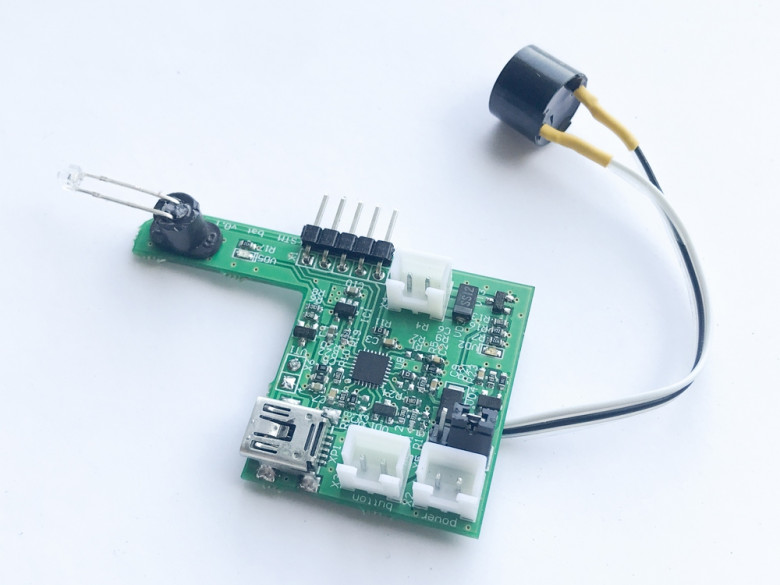

Тепловозы, корабли, нефтяные бурильные установки, грузовая и военная техника, тракторы, легковые автомобили, электростанции — список техники, в которой применяются дизельные двигатели, можно долго продолжать.

В этом нет ничего удивительного — дизельный двигатель имеет несколько преимуществ в сравнении с тем же бензиновым ДВС. Например:

● выше КПД за счет большей степени сжатия и больше мощность;

● более неприхотлив к топливу — работает на бюджетной солярке (хотя для легковых авто дизельное топливо сейчас и стоит дороже АИ-92 — прим. автора);

● надежнее из-за отсутствия системы принудительного воспламенения топливовоздушной смеси и так далее.

Много лет легковых автомобилей с дизельным двигателем в Европе было больше, чем с бензиновым. Сейчас доля снижается, экологи после «Дизельгейта» и фейла Фольксвагена вопят о выбросах оксидов азота (хотя до этого с точки зрения выхлопа CO2 дизель считался более экологичным — прим. автора), а правительства продолжают регулировать отрасль и пытаются пересадить всех на электромобили. Однако в остальных сферах вроде грузовых или морских перевозок разумной альтернативы дизелю нет и вряд ли появится в ближайшем будущем.

Давайте посмотрим на историю изобретения Рудольфа Дизеля и что было до него.

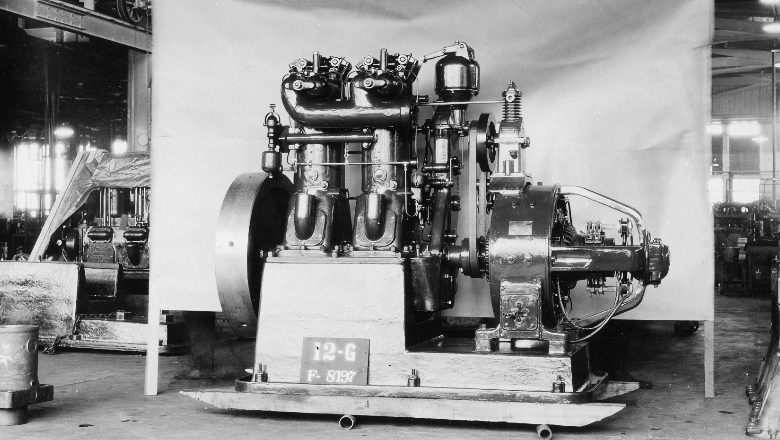

template <class ForwardIt, class T, class Compare>

constexpr ForwardIt sb_lower_bound(

ForwardIt first, ForwardIt last, const T& value, Compare comp) {

auto length = last - first;

while (length > 0) {

auto rem = length % 2;

length /= 2;

if (comp(first[length], value)) {

first += length + rem;

}

}

return first;

}std::lower_bound, но вдвое быстрее и короче. «Без ветвления», потому что if компилируется в команду условной передачи, а не в ветвление/условный переход. Ближе к концу статьи мы изучим опции компилятора и даже более быстрые версии полностью без ветвления. Для понимания этой статьи не нужны особые знания в C++. Достаточно понимать, что итераторы (first и last) по сути являются указателями на элементы массива, хотя могут указывать на один элемент дальше, чем последний элемент массива. Можете не обращать внимания на template, class, constexpr и &. Вот если бы существовал быстрый и чистый язык, работающий на уровне железа...1 2

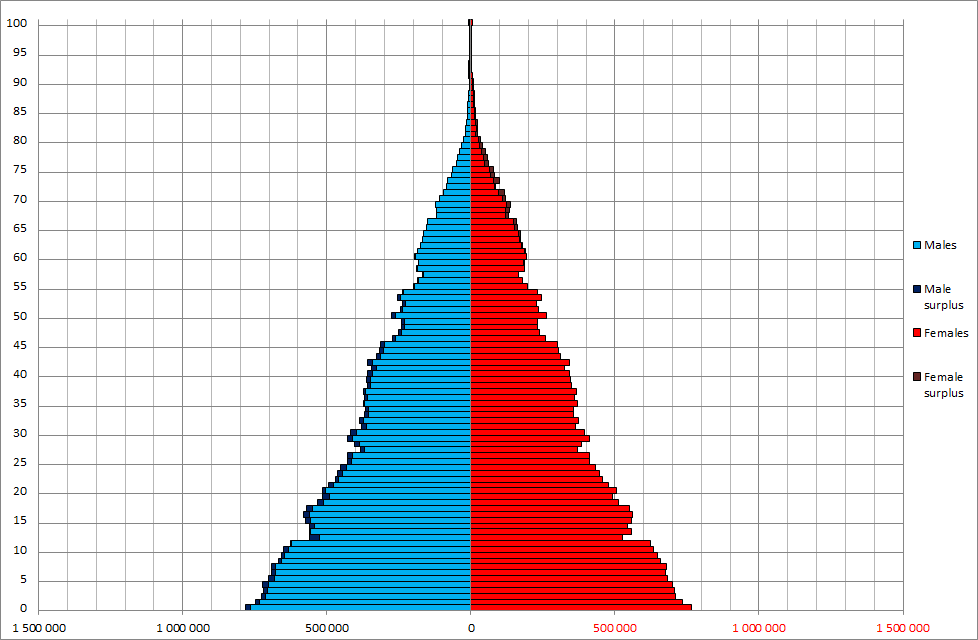

Признается не ожидал такой реакции сообщества на мою первую статью о кризисе депопуляции. Считал бы успехом просто её выход из песочницы. А тут я получил большую обратную связь, огромное спасибо тем, кто оставлял комментарии. Я веду статистику по реакции людей на проблемы которые озвучиваются в моих статьях. Это позволяет отслеживать как меняется оценка актуальности проблемы людьми с течением времени. А некоторые комментарии с критикой, идеями или предложениями копирую в отдельный файл, чтобы впоследствии подумать над ними и осмыслить. Ещё раз всем спасибо, конструктивная критика очень ценна для меня.

В прошлой статье я обозначил такую проблему как кризис депопуляции и причины почему люди не хотят рожать. А сейчас остановимся на последствиях снижения рождаемости. И попутно разберу самые популярные возражения.

Кризис депопуляции миф, население планеты растёт. В демографии имеет значение не столько рост или убывание на данный момент времени, сколько долгосрочный тренд. Так как у демографических процессов большая инерционность. На данный момент население планеты растёт, но, по различным прогнозам, через 50-80 лет начнётся сокращение. Государства в мире находятся на разном уровне общественного развития, в каких-то странах демографический переход уже завершился, в каких-то ещё не начался. Но общее направление уже видно. Все страны не зависимо от культурных особенностей приходят к низкой рождаемости и соответственно к сокращению населения (Израиль исключение, подробности будут ниже).

Дорогой друг. Недавно в этой статье был поднят весьма важный вопрос. У меня были уже идеи и материалы на этот счет. Так как вопрос крайне обширный и затрагивает множество сфер: биология, философия, теория игр, история, экономика, то мой мозг просто закипает и систематизировать все в один цельный, единый материал без противоречий, и с удобным повествованием мне крайне сложно. К этой статье ровно как и к возможным последующим в данном цикле следует относиться как к сборнику материалов и идей. Сложные, комплексные, многосоставные темы похожи на полифоническую музыку, в которой несколько мелодий звучат параллельно. Так и здесь будет «звучать» параллельно линия биологии, этологии, одновременно теории игр, они могут в какой-то переплестись. Потом снова история, биология, философия. Снова переплетение и т. д. Может быть просто интересная ветка, отдельно стоящая и заслуживающая упоминания. К чему это вступление: материал будет сложный, витиеватый. Задача около челленджовая. Но вопрос стоит того. Некий PeterFukuyama натолкнул меня на мысль начать с "Вселенной 25"

Начнем немного издалека: так уж сложилось, что наш глаз видит яркости окружающего мира в нелинейной кривой. Там, где в реальном мире яркость одного объекта может быть больше другого в 2 раза, для нашего глаза разница в яркости может показаться иной. Для наглядной проверки достаточно взглянуть на обычный линейный градиент:

Простое объяснение наболевшей темы.

Весь мир - театр. В нём женщины, мужчины — все актёры.

Уильям Шекспир

При размышлении над этой цитатой из комедии "Как вам это понравится" известного английского драматурга Уильяма Шекспира в моём воображении предстает картина, в которой мир представляется мне в виде круглой театральной сцены. На этой сцене разворачивается пьеса бытия, и все мы в этом поразительном представлении являемся одновременно и актёрами, и постановщиками, и зрителями. При этом нельзя точно сказать, что именно происходит на сцене - у разыгрываемой пьесы нет ни единого сюжета, ни общего посыла. Поэтому неверно даже считать происходящее единой пьесой, скорее это бесконечное количество различных произведений - трагедий и комедий, персонажи и сюжеты которых тесно переплетаются между собой.

Никто из зрителей не видит спектакль целиком, каждый наблюдает лишь его небольшую часть. В зависимости от положения на сцене люди смотрят на происходящее под своим уникальным углом. Этой своей особенностью сцена чем-то напоминает знаменитый сад камней в японском храме Рёандзи. По легенде этот сад построен таким образом, что с какой бы точки человек не смотрел на него, из пятнадцати расположенных в нём камней будет видно только четырнадцать. Как минимум один всегда будет загорожен другими.

Благодаря круглой форме сцены количество различных точек зрения бесконечно, и среди них всегда найдутся как близкие друг к другу, так и противоположные. Кому-то спектакль покажется скучным, кому-то наоборот захватывающим. Кто-то довольствуется второстепенной ролью, кому-то хочется играть главную. Кто-то желает просто смотреть спектакль, кого-то же тянет внести вклад в его режиссуру. Хотя многие зрители и уверены в обратном, среди этих точек зрения нет правильных и неправильных - театр явно постмодернистский.

В этом посте я попытаюсь посмотреть на мировой спектакль под необычным углом и провести параллели между математикой, физикой, искусственным интеллектом, греческой философией и христианской теологией...

Данный пост является переводом первой статьи 2007 года про устройство регулярных выражений от автора библиотеки RE2. Для понимания требуется немного терпения и свободного времени, чтобы осилить прочтение статьи до конца. Будет плюсом знакомство с теорией автоматов и языком программирования Си (но это необязательное требование).

Так же в статье приводится интереснейшая историческая справка и краткий обзор возможностей современных регулярных выражений.

Как оказалось, с тех пор мало что поменялось, так что статья не потеряла своей актуальности.

Обо всех ошибках и опечатках большая просьба сообщать, чтобы я мог их поправить.

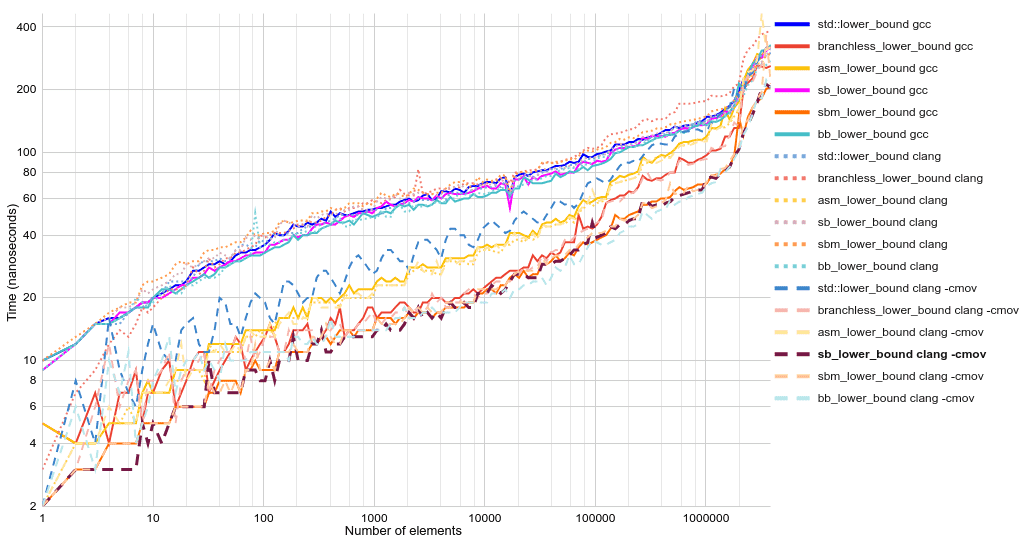

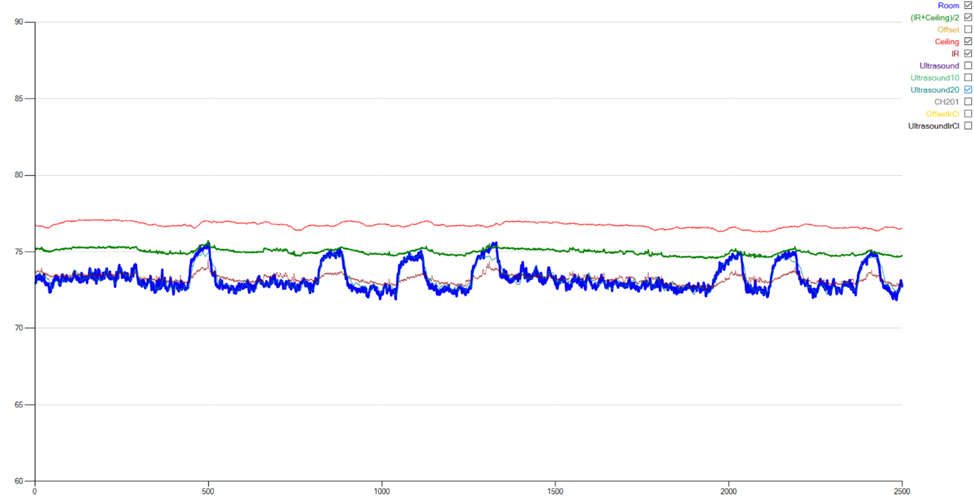

До недавних пор для проведение подобных измерений требовалось использовать промышленные приемники/передатчики ультразвука. Только они могли дать приемлемую точность и дальность. Но они были слишком большие и дорогие. Использовать дешевые китайские модули, такие как HC-SR04/US-025, не выйдет. Точность, стабильность, повторяемость результата оставляет желать лучшего.

Ситуацию изменило появление нового чипа CH-201. Его основная проблема заключается в том, что он китайский. Я еще не видел китайский чип с хорошей документацией и хорошей службой поддержки.

На следующих изображениях продемонстрирован результат работы этого чипа.

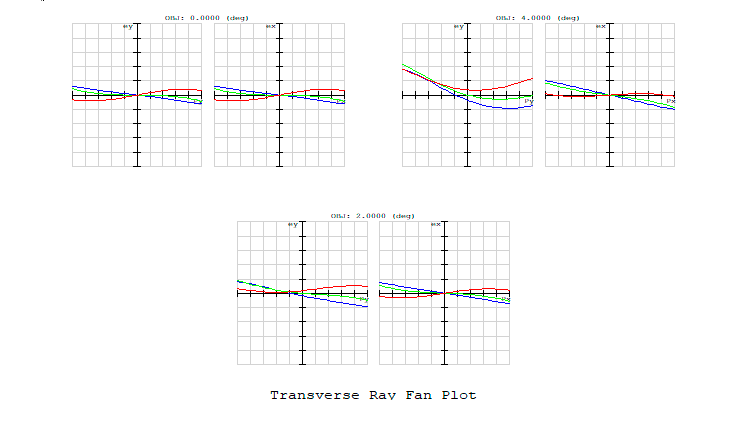

Привет, Хабр!

Меня зовут Андрей, я – оптик и инженер-конструктор оптических приборов в одном лице.

Уже несколько лет, будучи единственным оптиком фирмы, я работаю бок о бок с отделом нейросетей, занимающихся распознаванием изображений, у меня сложилось чёткое понимание, какие именно кусочки оптических знаний непосредственно используются CV-разработчиками в их работе, а где уже зовут профильного специалиста.

Из таких кусочков, выложенных в удобном для обучения порядке, и появился этот курс. Изначально я писал его для внутреннего обучения джунов отдела нейросетей, начинающих работать с распознаванием изображений. Я поместил в него ровно то, с чем CV-разработчики сталкиваются на практике при сборке макетов и работе с объективами. Не больше и не меньше.

Если бы вы спросили меня, что содержится в электронных сигаретах, одноразовых вейпах или электронных жидкостях, я бы ответил кратко: «Мы точно не знаем».

Огромный и постоянно растущий ассортимент продуктов и вкусов, представленных на рынке, изменения в ингредиентах при нагревании или взаимодействии друг с другом, а также неадекватная маркировка делают этот вопрос сложным.

Химические анализы их содержимого, включая исследование моей команды, даёт некоторые ответы. Но понимание воздействия на здоровье человека добавляет ещё один уровень сложности. Риск электронных сигарет для здоровья зависит от многих факторов, в том числе от того, какое устройство или ароматизатор используется, а также от того, как люди их используют.

Таким образом, курильщики просто не знают, что они вдыхают, и не могут быть уверены в том, как это скажется на их здоровье.

Одним из наиболее глубоких открытий в физике стало самое известное уравнение Эйнштейна: E = mc². Проще говоря, оно гласит, что энергия равна массе объекта, умноженной на квадрат скорости света. Это простое на первый взгляд математическое соотношение таит в себе огромное количество физических смыслов, в том числе:

при наличии определённого количества энергии можно спонтанно создавать новые пары частиц материи-антиматерии, если их масса покоя меньше, чем количество энергии, необходимое для их создания,

если пара частиц материя-антиматерия аннигилирует, то при этом выделяется определённое количество энергии, определяемое массами аннигилировавшей пары частиц,

каждый раз, когда происходит ядерная реакция, будь то синтез или деление, если масса продуктов реакции меньше массы частиц, в ней участвовавших, E = mc² говорит о том, сколько энергии будет высвобождено в этой реакции.

Это уравнение, E = mc², описывает, сколько энергии присуще любой массивной частице, находящейся в состоянии покоя, включая то, сколько энергии требуется для её создания и сколько энергии выделяется при её разрушении.

Но что если частица не находится в состоянии покоя или если она вообще не имеет массы? В этих случаях E = mc² — это только половина значимого уравнения. Вторая половина гораздо интереснее и необходима для того, чтобы понять физический смысл происходящего.

С тем как работает фотоаппарат мы знакомимся еще со школьной программы. Однако привычное нам из школьного курса сведение объектива к "тонкой линзе" на самом деле не отвечает на массу практических вопросов. Например как удается создавать объективы с ортографической проекцией применяемые в системах технического зрения?

Да-да, такие тоже бывают не только в компьютерной графике, но и в фотографии: попробуйте-ка это объяснить оперируя исключительно в терминах "тонкой линзы". Размер изображения предмета в таких системах (почти) не зависит от того на каком расстоянии от объектива они находятся и это весьма удобно для измерения размеров предмета. В этой статье мы поговорим о том как этого удается добиться, как работает автофокус и пленоптические камеры и о многих других интересных вещах

Привет, Хабр!

Меня зовут Андрей, я – специалист по оптическим системам, оптик и инженер-конструктор в одном лице.

В этой статье я продолжу публиковать фрагменты курса основ прикладной оптики, созданный несколько лет назад для внутреннего обучения CV-разработчиков организации.

Текущая лекция – не обязательная. Она не предлагает конкретных формул и способов решения, но даёт лучшее понимание того, как именно складывается изображение после объектива. Соприкасающимся с оптикой людям рекомендую ей прочитать. Более короткого и наглядного описания аберраций в русскоязычном интернете нет.

Свету, излучаемому группой древних галактик, потребовалось удивительно много времени, чтобы достичь космического телескопа «Джеймс Уэбб» в прошлом году. Астрономы подсчитали, что фотоны находились в пути более 13 млрд лет - почти всю историю космоса - прежде чем достигли орбитальной обсерватории.

Полученные результаты впечатляют с научной точки зрения и свидетельствуют о том, что Вселенная уже активно погрузилась в процесс звёздообразования спустя некоторое время после своего рождения в результате большого взрыва, хотя сами фотографии не поражают воображение: горстка пятен, пара светящихся сфер и изображение, которое было описано как светящаяся «собачья кость».

Тем не менее мир астрономии был ошеломлён. Среди объектов, попавших в гигантское зеркало телескопа, есть один, который, как оказалось, является самой старой из известных галактик во Вселенной. Галактика с прозаическим названием JADES-GS-z13-0 появилась всего через 320 млн лет после Большого взрыва, задолго до образования нашей планеты. По сравнению с нашей галактикой она также оказалась крошечной, но при этом в ней явно рождались новые звёзды со скоростью, сравнимой с той, которой может похвастаться Млечный Путь.

Если поговорка «видеть - значит верить» и верна, то как раз в том случае, когда мы имеем дело со светом, попадающим в наши глаза. В конце концов, это само определение того, что значит, с человеческой точки зрения, для нас видеть что-либо. И всё же люди почему-то ведутся на очень, очень сомнительное утверждение, что Солнце «на самом деле» - это звезда зелёного цвета.

Если вы раньше открывали глаза, видели Солнце и видели предметы зелёного цвета, то вы знаете из своего личного опыта, что Солнце на самом деле не зелёное. Так как же получается, что умные люди убеждают себя в том, что Солнце действительно имеет сине-зелёный оттенок?

В этом абсурдном утверждении - и будьте уверены, оно абсурдно - кроется крошечное ядро истины: Солнце содержит большее количество фотонов «зеленого света», чем фотонов любой другой длины волны (т.е. цвета). Но просто наличие пика длины волны в спектре света, или максимальная интенсивность на заданной частоте, или большее количество фотонов в определённом цветовом диапазоне - этого недостаточно, чтобы определить, какого цвета объект, даже такой объект, как Солнце, в действительности. Солнце, как вам говорят ваши глаза, действительно белая звезда, что может продемонстрировать простейший эксперимент.