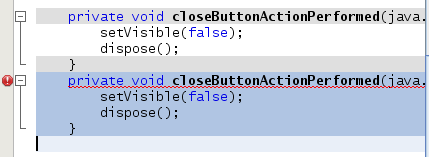

10 Полезных Горячих Клавиш для NetBeans 6

1. Move/copy up/down Выделенный текст можно перемещать вверх или вниз при помощи комбинации

Ctrl-Shift-↑↓. Если вместо Ctrl удерживать Alt — выделенный текс скопируется.

Пользователь

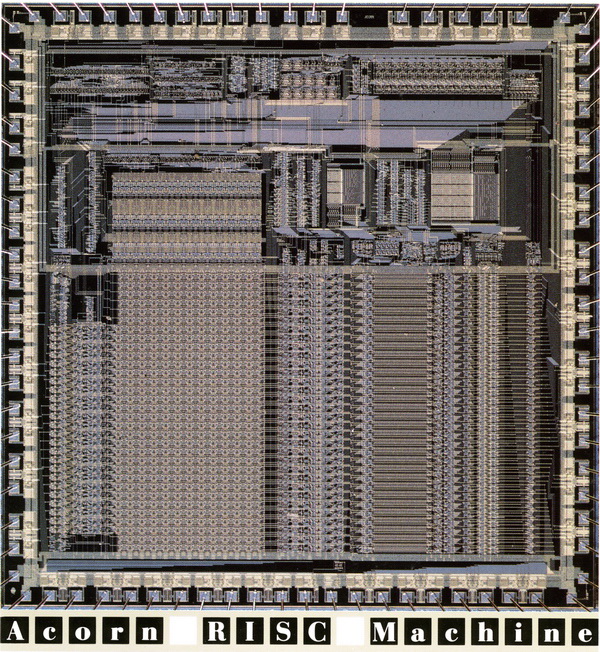

25 лет назад, 27 ноября 1990, из фирмы Acorn Computers выделилась команда, разработавшая микропроцессоры ARM1, ARM2 и ARM3. Из тех двенадцати сооснователей — четверо продолжают работать в ARM по сей день, среди почти четырёх тысяч сотрудников, собравшихся из 71 стран мира.

25 лет назад, 27 ноября 1990, из фирмы Acorn Computers выделилась команда, разработавшая микропроцессоры ARM1, ARM2 и ARM3. Из тех двенадцати сооснователей — четверо продолжают работать в ARM по сей день, среди почти четырёх тысяч сотрудников, собравшихся из 71 стран мира.

"The joy of coding Python should be in seeing short, concise, readable classes that express a lot of action in a small amount of clear code — not in reams of trivial code that bores the reader to death."

Guido van Rossum

Python — язык программирования, на котором приятно писать и который приятно читать. Мы предлагаем тринадцать лекций осеннего курса CS центра, чтобы посмотреть вглубь языка и попробовать понять, как пользоваться всеми его возможностями. Лекции читает Сергей Лебедев, разработчик в компании JetBrains и преподаватель в Computer Science Center.

Python — язык программирования, на котором приятно писать и который приятно читать. Мы предлагаем тринадцать лекций осеннего курса CS центра, чтобы посмотреть вглубь языка и попробовать понять, как пользоваться всеми его возможностями. Лекции читает Сергей Лебедев, разработчик в компании JetBrains и преподаватель в Computer Science Center.

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.Это было очень давно, когда я учился классе в десятом. Среди довольно скудного в научном плане фонда районной библиотеки мне попалась книга — Угаров В. А. «Специальная теория относительности». Эта тема интересовала меня в то время, но информации школьных учебников и справочников было явно недостаточно.

Однако, книгу эту я читать не смог, по той причине, что большинство уравнений представлялись там в виде тензорных соотношений. Позже, в университете, программа подготовки по моей специальности не предусматривала изучение тензорного исчисления, хотя малопонятный термин «тензор» всплывал довольно часто в некоторых специальных курсах. Например, было жутко непонятно, почему матрица, содержащая моменты инерции твердого тела гордо именуется тензором инерции.