Итак, устраивайтесь поудобнее, налейте себе чаю или кофе, и давайте поговорим о нашем мозге. Точнее, об одной из его хитрых привычек: склонности цепляться за привычный порядок вещей, как любимое сочетание клавиш, которым пользуешься изо дня в день. Ученые называют это «предвзятостью к статус‑кво», и понимание этого механизма может изменить ваш взгляд практически на всё.

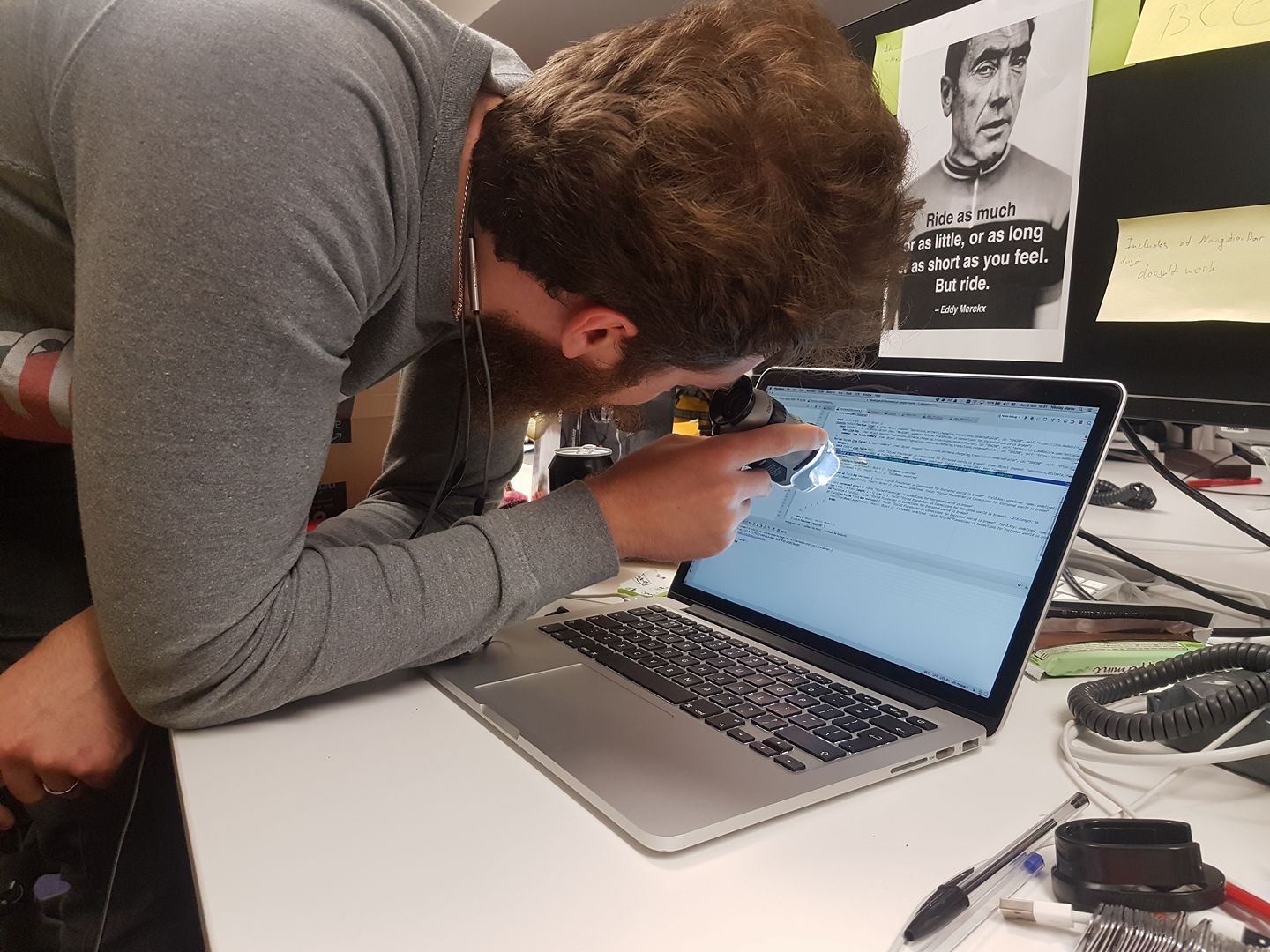

Вы совершенно точно встречались с явлением, даже если слышите это название впервые. Замечали, как годами пользуетесь услугами одного и того же мобильного оператора, хотя подозреваете, что есть предложения повыгоднее? Продолжали платить за абонемент в спортзал, хотя были там всего два раза за прошлый год (один раз при оформлении, второй — когда забирали забытую бутылку воды)? Заказывали одно и то же блюдо в столовке каждый раз? Вот это и есть та самая предвзятость к статус‑кво. Это тот самый внутренний голос, который говорит: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Или, как говорим мы, айтишники: «Работает — не трогай!».