Решил поделиться своим опытом «успешного» изучения языка(ов) программирования.

Не сказать, что в IT-индустрии я полный профан, однако мой план обучения «стать IT developer-ом» — с треском пошел по швам.

User

Статья навеяна этой новостью на Хабре

Печальные новости о проекте YouTube Vanced. Гугл потребовал закрытия проекта и удаления готовых дистрибутивов. Разработчики подчинились. Поэтому больше YouTube Vanced с официального сайта не скачать. Возможно есть где-нибудь на зеркалах, но надо быть осторожным. В дистрибутиве могут быть вредные присадки.

Доброго времени суток! Меня зовут Алексей. Сейчас я обучаюсь на аналитика данных в "Яндекс Практикум". Дело для меня непривычное, совершенно не связанное с моей предыдущей деятельностью (пока что работаю врачом, иногда пишу рассказы и повести), так что порой некоторые темы даются с большим трудом.

Начинающий аналитик данных с первых дней учёбы сталкивается с необходимостью освоить одну из наиболее важных в его будущей работе библиотек python - pandas. По себе знаю: порой здесь возникает такая путаница в голове, что первые простые задания вызывают ступор. Пройдя множество учебных заданий и успешно сдав несколько проектов, хочу поделиться с такими же новичками, как я сам, парой советов, которые, надеюсь, смогут упростить учебный процесс и первые шаги в новой профессии.

И мой главный совет: "сделайте себе шаблон"!

Не важно, в чём вы пишете код: "Google colaboratory", "Jupiter notebook" или в какой-то иной среде. Не важно, сколько вы пока знаете: если осваиваете профессию с нуля, вносите в шаблон всё, что уже умеете - позже всегда можно удалить лишнее. Шаблон поможет вам быстро сориентироваться в любой новой задаче, напомнит о необходимых манипуляциях.

Постарайтесь найти баланс между общими правилами оформления работы, которые от вас требуют (преподаватели, ревью, заказчики), логикой программирования и вашими личными предпочтениями в ведении документации.

Лично я большую часть учебных проектов выполнил в "Google colaboratory" (далее по тексту просто "колаб"), где предпочитаю следующую структуру шаблона.

Математический анализ знает множество замечательных функций со своими удивительными свойствами и применениями. Сегодня я бы хотел рассказать читателю об одной из таких - W-функции Ламберта.

Компания Geekfactor cовместно с Getmentor.dev проводит программу подготовки к трудоустройству в зарубежные стартапы (бесплатно помогаем подготовиться к интервью и показываем резюме классным компаниям) — почитать о ней подробней и зарегистрироваться можно тут. Первый бесплатный вебинар с экспертами программы пройдёт 2-го ноября. Предлагаем вашему вниманию статью о самостоятельном изучении программирования и подготовке к трудоустройству в Amazon.

Последние несколько месяцев многие друзья и начинающие специалисты просят рассказать о моем опыте подготовки и успешного прохождения собеседования на должность инженера-разработчика программного обеспечения в Amazon.

В этой статье я хочу предложить вам «дорожную карту», которая поможет подготовиться к работе в компании мечты. Постараюсь говорить кратко, по существу, не перегружая вас лишней информацией, и осветить все темы, независимо от наличия или отсутствия опыта. Даже если вы никогда не писали код, прочитав статью, вы сможете составить четкий план, который позволит получить работу в компании мечты.

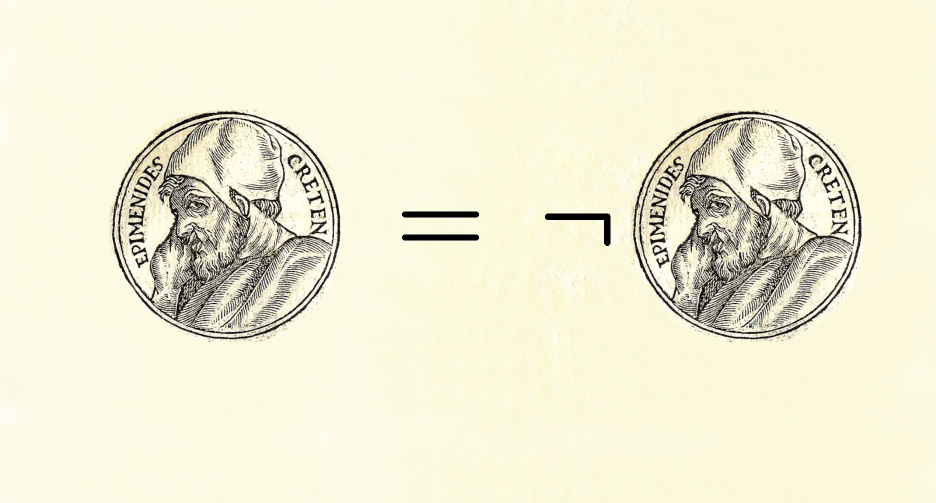

Теореме Гёделя о неполноте, одной из самых известных теорем математической логики, повезло и не повезло одновременно. В этом она похожа на специальную теорию относительности Эйнштейна. С одной стороны, почти все о них что-то слышали. С другой — в народной интерпретации теория Эйнштейна, как известно, «говорит, что всё в мире относительно». А теорема Гёделя о неполноте (далее просто ТГН), в примерно столь же вольной фолк-формулировке, «доказывает, что есть вещи, непостижимые для человеческого разума». И вот одни пытаются приспособить её в качестве аргумента против материализма, а другие, напротив, доказывают с её помощью, что бога нет. Забавно не только то, что обе стороны не могут оказаться правыми одновременно, но и то, что ни те, ни другие не удосуживаются разобраться, что же, собственно, эта теорема утверждает.

Итак, что же? Ниже я попытаюсь «на пальцах» рассказать об этом. Изложение моё будет, разумеется нестрогим и интуитивным, но я попрошу математиков не судить меня строго. Возможно, что для нематематиков (к которым, вообще-то, отношусь и я), в рассказанном ниже будет что-то новое и полезное.

Математическая логика — наука действительно довольно сложная, а главное — не очень привычная. Она требует аккуратных и строгих манёвров, при которых важно не перепутать реально доказанное с тем, что «и так понятно». Тем не менее, я надеюсь, что для понимания следующего ниже «наброска доказательства ТГН» читателю понадобится только знание школьной математики/информатики, навыки логического мышления и 15-20 минут времени.

функции, в которых оная возвратила бы ноль.

функции, в которых оная возвратила бы ноль.

Опишу на своём реальном опыте, так как практика — лучшее подтверждение теории, со ссылкой на действующие нормативно-правовые акты, а также ряд прецедентов, которые были сформированы за последние годы.

Опишу на своём реальном опыте, так как практика — лучшее подтверждение теории, со ссылкой на действующие нормативно-правовые акты, а также ряд прецедентов, которые были сформированы за последние годы.