Открытая лекция: задача выполнимости булевых формул

1 мин

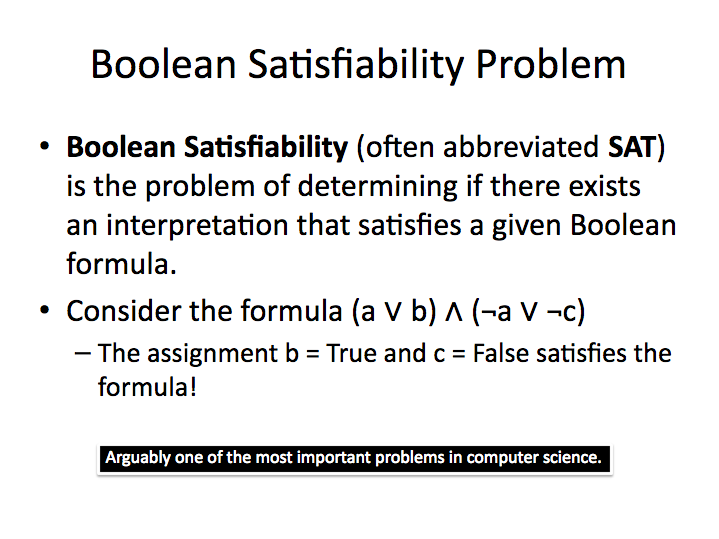

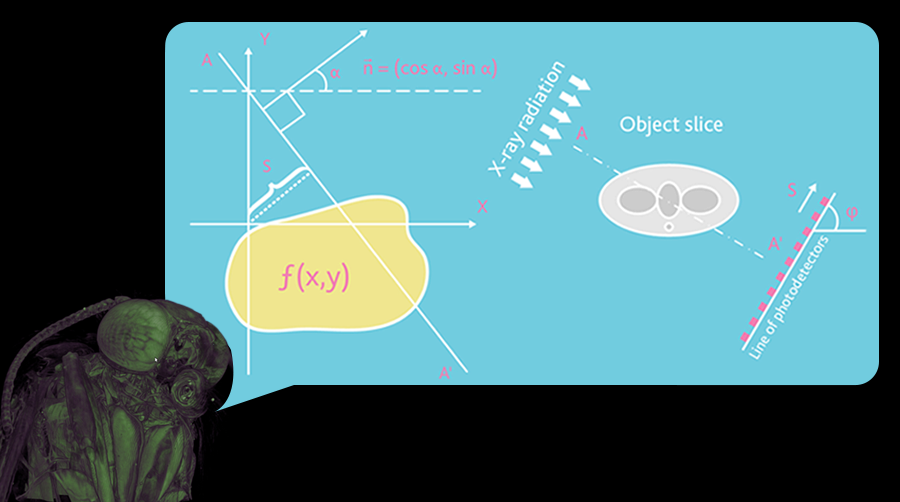

(Скриншот из презентации: slideplayer.com/slide/3238789)

Приглашаем всех на открытую лекцию Computer Science центра, посвященную задаче выполнимости булевых формул — одной из самых известных и важных алгоритмических задач. Лекция пройдёт в рамках встречи со слушателями онлайн-курса «Алгоритмы: теория и практика. Методы». Время и место проведения: 25 декабря, 19:00, БЦ Таймс (г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская 2А, 4 этаж). Участие бесплатное, но требуется регистрация: goo.gl/IiNvV8

Задача выполнимости — каноническая трудная задача, по которой проводится огромное количество исследований: как практических, так и теоретических. В частности, этой задаче посвящена ежегодная международная конференция. Каждый год проходят соревнования программ для данной задачи (так называемых сат-солверов). Такие программы активно используются во многих прикладных областях. Буквально несколько месяцев назад Дональд Кнут дописал том 4B монографии «Искусство программирования», треть которого посвящена задаче выполнимости.

А еще сегодня 16 декабря, день рождения

А еще сегодня 16 декабря, день рождения

Я пишу мультипротокольный (но не мультиплатформенный, увы, сейчас только windows) мессенджер, который пока что поддерживает только протокол TOX. Но речь не о мессенджере, а о его интерфейсе, а если точнее, об основной его функции — AlphaBlend. Да, я решил написать свой

Я пишу мультипротокольный (но не мультиплатформенный, увы, сейчас только windows) мессенджер, который пока что поддерживает только протокол TOX. Но речь не о мессенджере, а о его интерфейсе, а если точнее, об основной его функции — AlphaBlend. Да, я решил написать свой

Возможно, многие из читателей пытались собрать кубик Рубика 3×3 самостоятельно, но после множества неудачных попыток либо бросали это занятие, либо искали готовое решение. Целью этой статьи является показать на примере кубика Рубика что найти решение любой (из класса решаемых) задачи самостоятельно, есть вполне выполнимая задача для каждого, если при этом руководствоваться определенным набором правил. Данное решение получено мною за 10 часов, плюс этого алгоритма что он не требует запоминать сложные комбинации и длительное время тренироваться — достаточно собрать данным способом всего несколько раз.

Возможно, многие из читателей пытались собрать кубик Рубика 3×3 самостоятельно, но после множества неудачных попыток либо бросали это занятие, либо искали готовое решение. Целью этой статьи является показать на примере кубика Рубика что найти решение любой (из класса решаемых) задачи самостоятельно, есть вполне выполнимая задача для каждого, если при этом руководствоваться определенным набором правил. Данное решение получено мною за 10 часов, плюс этого алгоритма что он не требует запоминать сложные комбинации и длительное время тренироваться — достаточно собрать данным способом всего несколько раз.