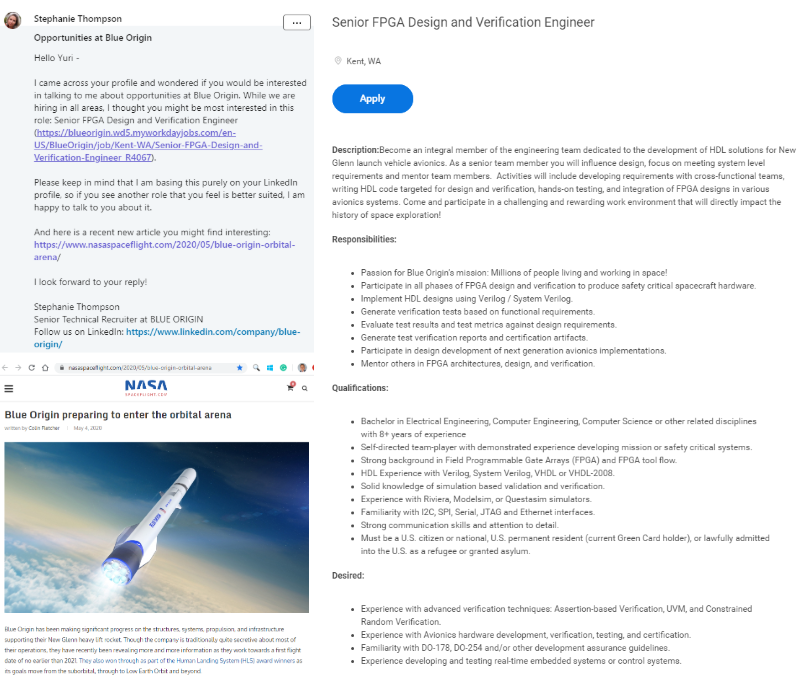

Вы хотите узнать, как получить работу по проектированию электроники космического корабля? Мне надавно пришло предложение поинтервьироваться на позицию FPGA designer для Blue Origin (см. выше). Лично мне такая позиция не нужна (у меня уже есть позиция ASIC designer-а в другой компании), но я отметил, что технические требования к претендентам в Blue Origin точно совпадают с содержанием

семинара для школьников и младших студентов, который пройдет 15-17 сентября на выставке ChipEXPO в Сколково, с поддержкой от РОСНАНО. Хотя разумеется на семинаре мы коснемся технологий Verilog и FPGA только на самом начальном уровне: базовые концепции и простые, но уже интересные, примеры. Чтобы устроится после этого в Blue Origin, вам все-же потребуется несколько лет учебы и работы.

Из-за короновируса семинар будет удаленный, поэтому принять участие смогут не только школьники и студенты Москвы, но и всей России, Украины, Казахстана, Калифорнии и других стран и регионов. Физически проводить лекции и удаленно помогать участникам будут преподаватели и инженеры МИЭТ, ВШЭ МИЭМ, МФТИ, Черниговского Политеха, Самарского университета, IVA Technologies и

fpga-systems.ru.

Для участия сначала, еще до семинара, нужно пройти три части теоретического курса от РОСНАНО, под общим названием «Как работают создатели умных наночипов»: «От транзистора до микросхемы», «Логическая сторона цифровой схемотехники», «Физическая сторона цифровой схемотехники». Этот курс необходим, чтобы вы понимали, что вы делаете, по время практического семинара. По получению сертификата окончания теоретического онлайн-курса, вы можете зайти в офис РОСНАНО в Москве и получить бесплатную плату для практического семинара (если они останутся, преимущество имеют школьники). С этой платой вы можете работать дома, до, во время и после семинара в Сколково.

Как получить плату, подготовится к семинару и что на нем будет: