Всем привет! Я хочу поделиться анализом существующих технологий Intel, которые позволяют максимально быстро передать трафик из физической карты на виртуальную машину. В принципе, все способы опробованы в реальности на картах Intel XL710, поэтому я так же скажу об их плюсах и минусах. И поскольку наша компания занимается в том числе разработкой виртуального свитча, все это с точки зрения виртуального свитча.

Intel SR-IOV

Не совсем технология от Intel, но пощупать удалось только их реализацию. Вкратце, физический адаптер (PF) делится на несколько виртуальных (VF). Трафик внутри одного vlan по умолчанию не выходит за границы PF, и обеспечивает наиболее минимальные задержки по сравнению с виртуальными адаптерами на софтовых бриджах.

ДрайверыVF — это PCI устройство, прокидываемое в виртуальную машину. Виртуальная машина должна иметь драйвер i40e, иначе подцепить ее она не сможет. Правда в докеры можно тупо закинуть в netns.

С помощью использования

Intel FlowDirector в принципе можно изменить поведение и указать правила по которым трафик должен ходить между VF или наружу из PF. Также можно сделать ручное распределение трафика по RX очередям или хардварный дроп трафика сразу при входе на карту. Поддержка конфигурации flow есть в драйверах, но отдельного api конкретно для Flow Director я не нашел. Кто хочет поиграться — можно покопаться в исходниках ethtool, либо использовать Intel DPDK, в нем API реализован, но карта отцепляется от kernel драйвера со всеми вытекающими.

С моей точки зрения, эти технологии в основном для админов, которым просто надо снизить задержки при передаче трафика между виртуальными машинами.

Плюсы: работа как в VMWare, так и KVM. Везде быстрее софтовых бриджей как по задержкам, так и пропусной способности. И CPU не жрет.

Минусы: виртуальный свитч в данном кейсе — нужно превращать в реальный на отдельном железе, куда втыкаются PF от сервера с виртуальными машинами.

И 64 VF на один PF сейчас достаточно мало.

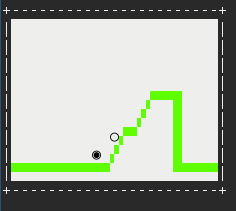

Итак, эта статья посвящается тем, кто любит решать нестандартные задачи на не предназначенных для этого инструментах. Здесь я опишу основные проблемы, с которыми столкнулся во время создания аналога игры Gravity defied с использованием потокового текстового редактора (sed).

Итак, эта статья посвящается тем, кто любит решать нестандартные задачи на не предназначенных для этого инструментах. Здесь я опишу основные проблемы, с которыми столкнулся во время создания аналога игры Gravity defied с использованием потокового текстового редактора (sed).

В статье об

В статье об