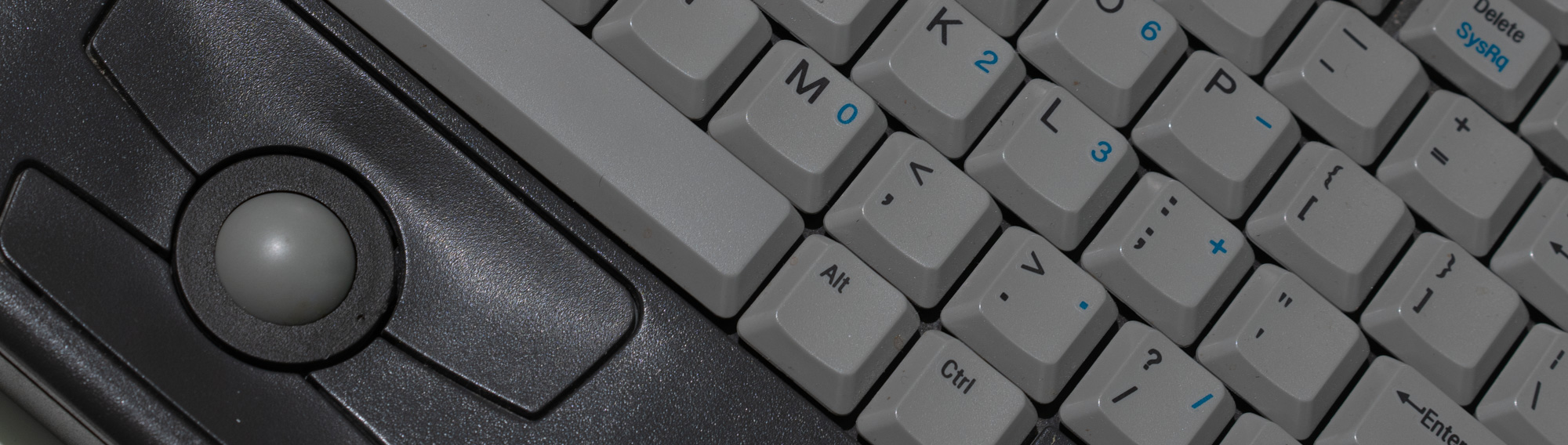

До недавнего времени все портативные компьютеры в моей коллекции относились к «поздней» эпохе, имея на борту как минимум процессор Pentium MMX. Хотелось чего-то более древнего, но такие артефакты сложнее найти: речь идет об устройствах, которым минимум 25 лет. Чем дальше мы отправляемся в прошлое, тем дороже стоили ноутбуки, когда были новыми, тем меньше их покупали, а уж до наших времен дожили и вовсе немногие. Просто сохраниться до 2020 года, да еще в рабочем состоянии — уже достижение. К сожалению, любимые мной ноутбуки IBM ThinkPad на 486-м процессоре сейчас совсем трудно найти, но они были не единственные. Недавно мне попался недорогой артефакт из 1995 года, ноутбук Compaq Contura 410C. На сегодняшний день это самый древний лаптоп в моей коллекции.

Хотя подождите, в 1995 году уже два года как была доступны процессоры Pentium. Как так вышло, что в ноутбуках 486-й процессор задержался? Ну, во-первых времена были, по сравнению с нынешними, неторопливые. Во-вторых, в начале 95-го Intel только анонсировала «мобильные» версии Pentium с частотой от 75 мегагерц с рабочим напряжением 2.9 вольта. В августе 1995 года журнал PC Magazine проводит

большой тест сотни лаптопов, из которых четверть имеют на борту Pentium 75, 90 или 100. Все это — десктопные версии процессора в переносном корпусе, с крайне небольшим временем автономной работы.

Между тем, 486-го процессора в те времена было более чем достаточно для всех задач, особенно если не увлекаться играми. В моем новом-старом Compaq Contura это и не получится. Ладно звуковой карты нет — при желании это поправимо. Я впервые встретился с настоящим цветным дисплеем, сделанным по технологии DSTN. Осознал на практике весь тот уровень

страданий, с которым четверть века назад сталкивались владельцы таких портативных компьютеров. Но выбора особо не было: TFT-матрицы были совершенно недоступны большинству людей, если покупать за свои.

Аудиофилов на Хабре принято не любить. Семь лет назад я написал на (тогда еще отдельном ресурсе) Geektimes эмоциональный

Аудиофилов на Хабре принято не любить. Семь лет назад я написал на (тогда еще отдельном ресурсе) Geektimes эмоциональный