Как увеличить ресурсы в десять раз

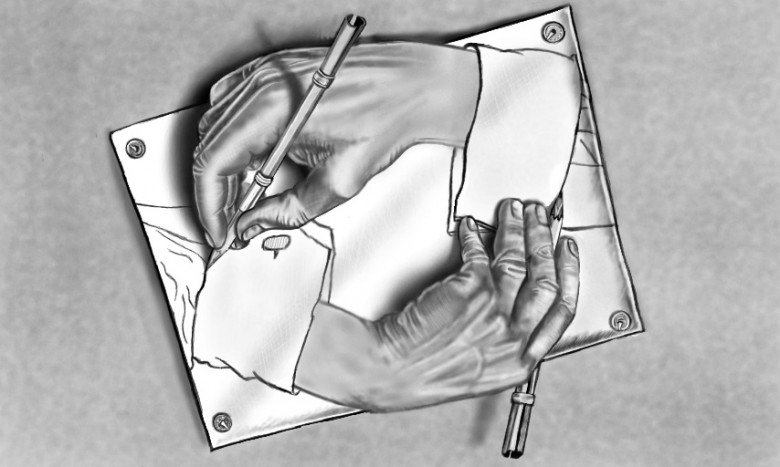

Прошу прощения за заголовок, похожий на желтые СМИ, и странный эпиграф, который я объясню ниже. Речь пойдет не о том, как увеличить скорость процессора или емкость диска на порядок, а всего лишь о разновидности данных, которые могут быть включены в исполняемый модуль формата EXE. Эти данные, на мой взгляд, не совсем удачно названы (или же зря буквально переведены) как «ресурсы».

Для тех, кто не интересовался подобными деталями, поясню, что формат, под привычной сейчас всем аббревиатурой EXE, в отличие от самого примитивного COM-формата (т.е. просто готового образа выполняемых команд), имеет внутри себя различные таблицы настроек. Главным образом, это было сделано для того, чтобы такой EXE-модуль можно было загружать в произвольное место памяти. Затем с помощью этих таблиц можно до собственно запуска программы настроить адреса команд и данных на нужные значения, если где-то применена абсолютная, а не относительная адресация.

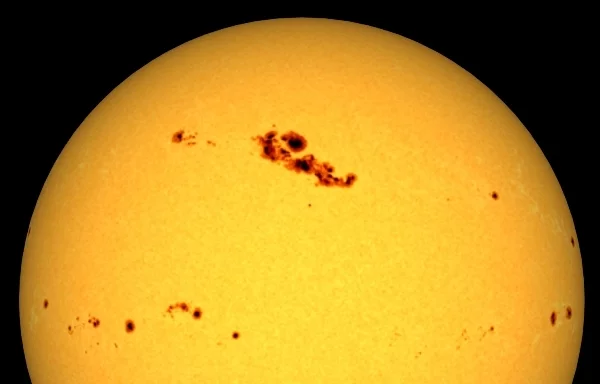

В эпоху Windows EXE-формат еще усложнился, и закономерно появилась возможность хранить в нем как неотъемлемую часть не только команды и простые данные, но и, например, картинки или элементы интерактивного диалога. В самом деле, если Ваша программа рисует красивый курсор в виде какой-нибудь стрелочки «выточенной из стали», неудобно же таскать вместе с программой еще и отдельный файл с изображением этой стрелки. Гораздо удобнее поместить изображение прямо внутрь EXE-файла, указав, что это не просто картинка, а именно курсор. Кстати, при создании ярлыка программы, Windows ищет в ресурсах EXE-файла элемент типа «иконка» и высвечивает его как значок ярлыка по умолчанию.