Заметка о Mastodon — аналоге Twitter из вселенной децентрализованных соцсетей Fediverse

На фоне текущих событий, когда уже привычным становится, что владельцы соцсетей своими собственными решениями блокируют отдельных пользователей (по их мнению, являющихся нехорошими), заинтересовался возможностью использования децентрализованных p2p-соцсетей. Дабы посмотреть, как функционирует экосистема Fediverse, зарегистрировался в соцсети Mastodon (микроблоггинг, аналог Twitter), и поизучал ее аккаунты.

Mastodon представляет собой свободное распространяемое ПО для развертывания децентрализованных соцсетей, предоставляющих услуги микроблоггинга, схожих с Twitter. В отличие от архитектуры популярных социальных сетей, в нем нет центральных серверов и любой может развернуть собственный узел или подключиться к существующему. Каждый узел имеет свои правила, условия использования и политику модерации, и пользователь может выбирать приемлемый для него, а при необходимости - переходить на более подходящий с сохранением своего аккаунта.

Входит в объединение децентрализованных интернет-сервисов Fediverse, в составе которого имеются также сервисы фото- (PixelFed), видео- (Peertube), файлового хостингов и многое другое, являющихся аналогами Facebook, Youtube, Twitter, Spotify и т.д. В настоящее время в Mastodon зарегистрированы более 4,4 млн. пользователей.

Кстати, Д.Трампа его новая социальная сеть Truth Social использует код Mastodona (аккаунты Дональда практически все соцсети блокировали год назад, на фоне протеста против результатов президентских выборов 2020 года, и он учел это)

В ходе изучения блуждания по аккаунтам Mastodon и дойдя до Южной Америки обнаружил, что политики Венесуэлы, наряду с использованием Twitter, Facebook, Instagram, Youtube и Telegram, присутствуют и там.

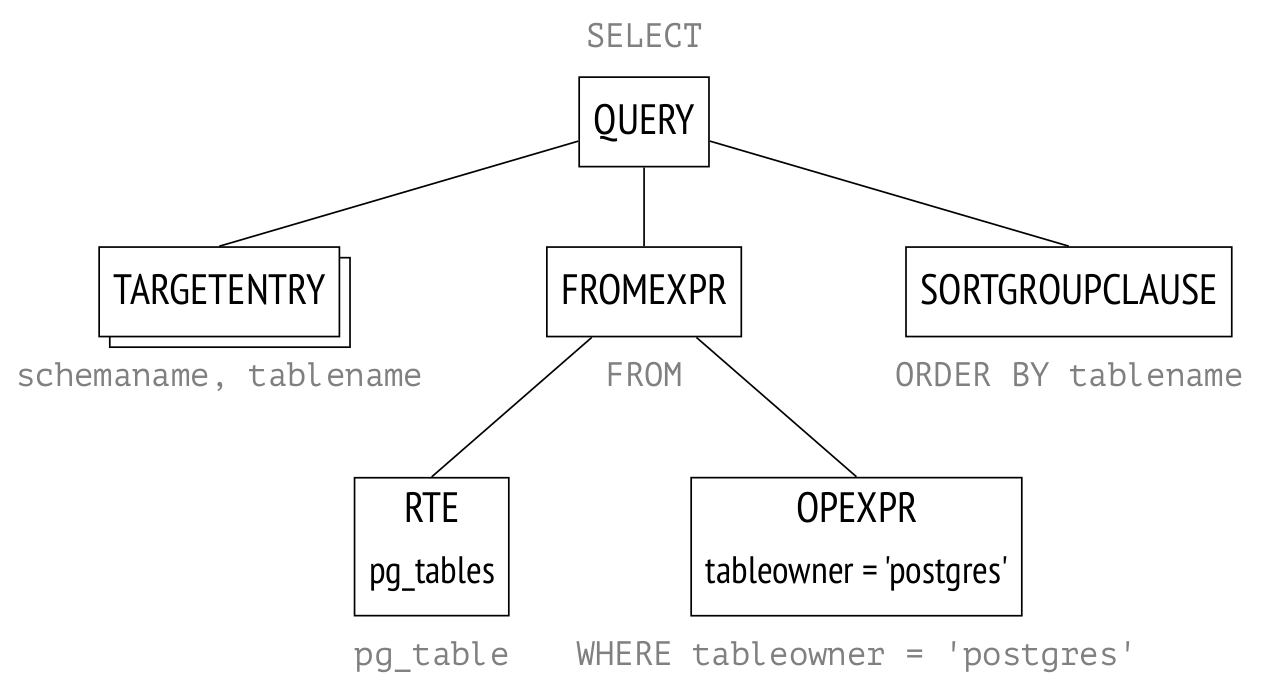

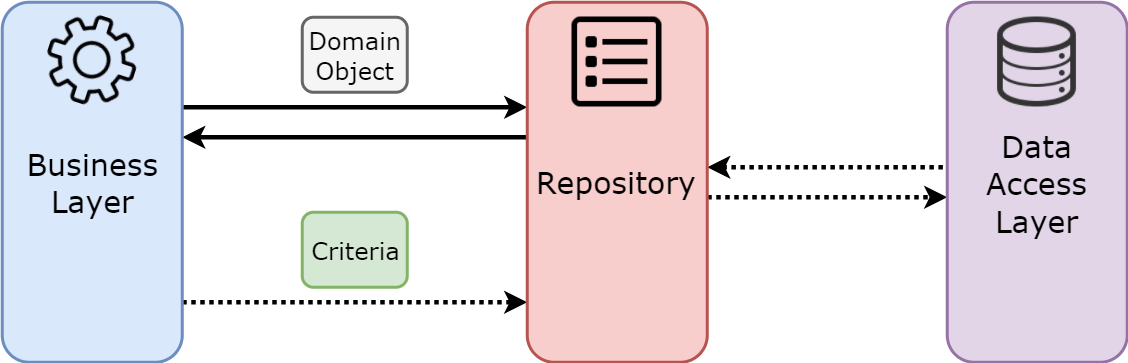

NLP. Основы. Техники. Саморазвитие. Часть 2: NER

NLP. Основы. Техники. Саморазвитие. Часть 2: NER