Привет всем читателям Habrahabr, в этой статье я хочу поделиться с Вами моим опытом в изучении нейронных сетей и, как следствие, их реализации, с помощью языка программирования Java, на платформе Android. Мое знакомство с нейронными сетями произошло, когда вышло приложение Prisma. Оно обрабатывает любую фотографию, с помощью нейронных сетей, и воспроизводит ее с нуля, используя выбранный стиль. Заинтересовавшись этим, я бросился искать статьи и «туториалы», в первую очередь, на Хабре. И к моему великому удивлению, я не нашел ни одну статью, которая четко и поэтапно расписывала алгоритм работы нейронных сетей. Информация была разрознена и в ней отсутствовали ключевые моменты. Также, большинство авторов бросается показывать код на том или ином языке программирования, не прибегая к детальным объяснениям.

Поэтому сейчас, когда я достаточно хорошо освоил нейронные сети и нашел огромное количество информации с разных иностранных порталов, я хотел бы поделиться этим с людьми в серии публикаций, где я соберу всю информацию, которая потребуется вам, если вы только начинаете знакомство с нейронными сетями. В этой статье, я не буду делать сильный акцент на Java и буду объяснять все на примерах, чтобы вы сами смогли перенести это на любой, нужный вам язык программирования. В последующих статьях, я расскажу о своем приложении, написанном под андроид, которое предсказывает движение акций или валюты. Иными словами, всех желающих окунуться в мир нейронных сетей и жаждущих простого и доступного изложения информации или просто тех, кто что-то не понял и хочет подтянуть, добро пожаловать под кат.

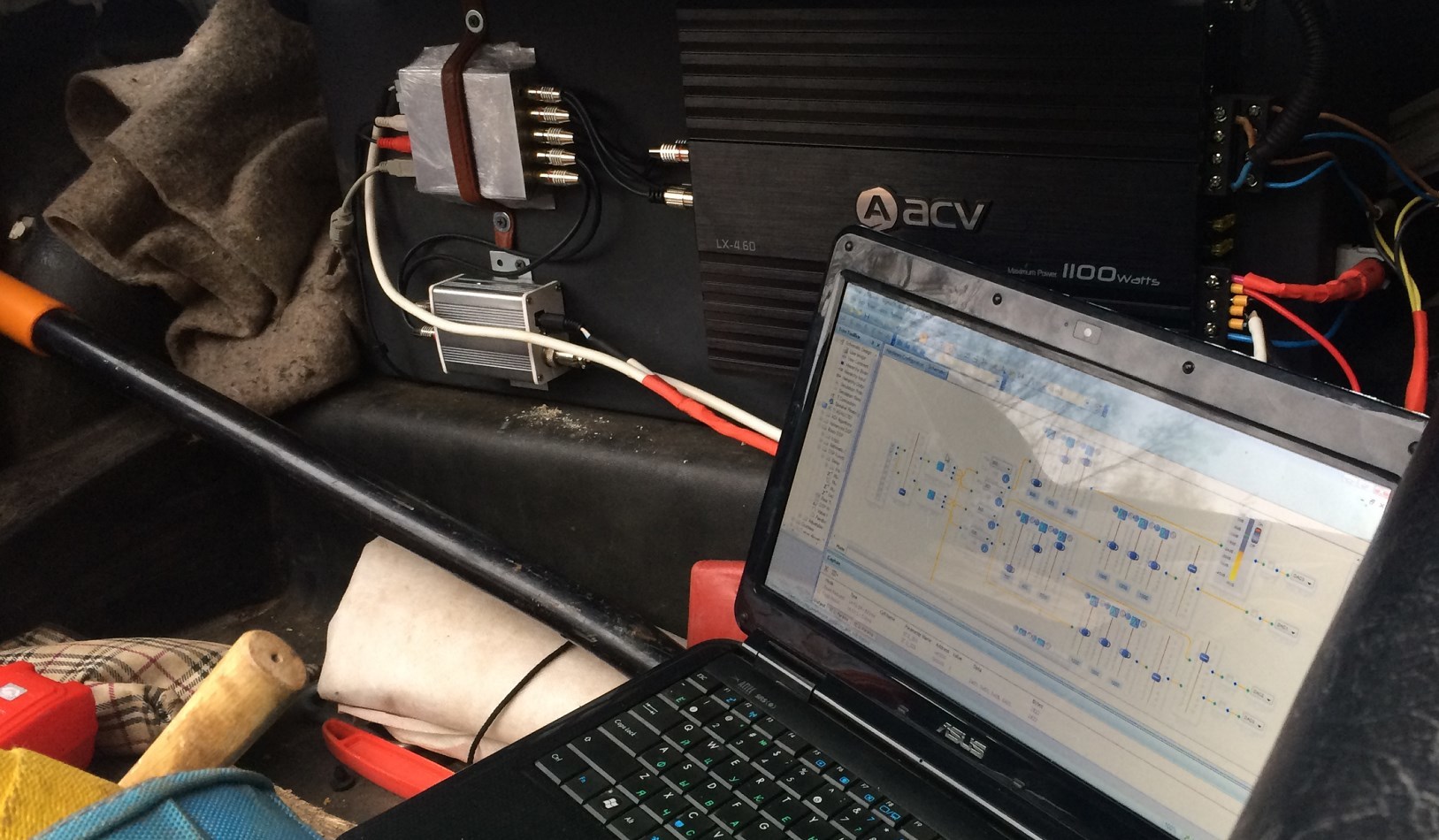

Давным-давно, ещё в девяностых годах прошлого века, набирающий обороты автомобильный рынок остро нуждался в появлении серьёзных противоугонных систем (далее по тексту — иммобилайзеров). Для автоугонщиков в те времена не было особых препятствий, мешавших завести двигатель механической копией ключа или даже совсем без ключа — простым замыканием проводов. Нужны были иммобилайзеры, способные значительно затруднить процесс старта двигателя и дальнейшего угона автомобиля без родного ключа зажигания.

Давным-давно, ещё в девяностых годах прошлого века, набирающий обороты автомобильный рынок остро нуждался в появлении серьёзных противоугонных систем (далее по тексту — иммобилайзеров). Для автоугонщиков в те времена не было особых препятствий, мешавших завести двигатель механической копией ключа или даже совсем без ключа — простым замыканием проводов. Нужны были иммобилайзеры, способные значительно затруднить процесс старта двигателя и дальнейшего угона автомобиля без родного ключа зажигания.

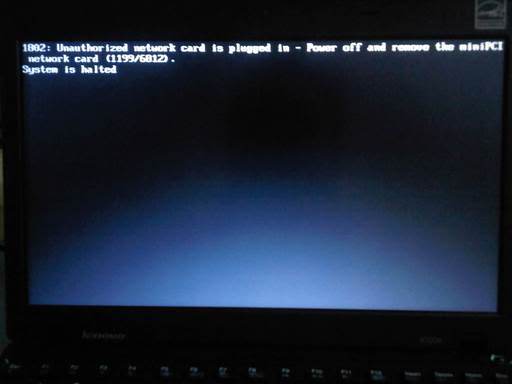

Некоторые компьютеры в целях безопасности специально изолированы от внешнего мира (air gap или физическая изоляция). У них отсутствует доступ в интернет, нет локальной сети, WiFi, Bluetooth, отключены даже USB-интерфейс и аудиокарта. Как же в таком случае передать информацию с этого компьютера?

Некоторые компьютеры в целях безопасности специально изолированы от внешнего мира (air gap или физическая изоляция). У них отсутствует доступ в интернет, нет локальной сети, WiFi, Bluetooth, отключены даже USB-интерфейс и аудиокарта. Как же в таком случае передать информацию с этого компьютера? Когда я участвовал в проведении

Когда я участвовал в проведении