Вы, возможно, знакомы с современными процессорами производства компании Advanced Micro Devices. Но AMD начала производить процессоры ещё в 1975 году, когда впервые представила свой Am2901. Это был т.н. многокристальный секционный процессор: каждый из чипов обрабатывал по 4 бита, а для увеличения размера слова использовалась работа нескольких чипов одновременно. Такой подход использовали в 1970-х и 1980-х годах, чтобы создавать процессоры на 16, 32 или 64 бит (к примеру), когда не могли разместить целый процессор на одном быстром чипе. Существовали процессоры и на одном чипе, однако их МОП-транзисторы работали медленнее. Со временем процессоры на КМОП стали быстрее процессоров на биполярных транзисторах, и когда их скорость достаточно выросла, на них перешли почти все производители.

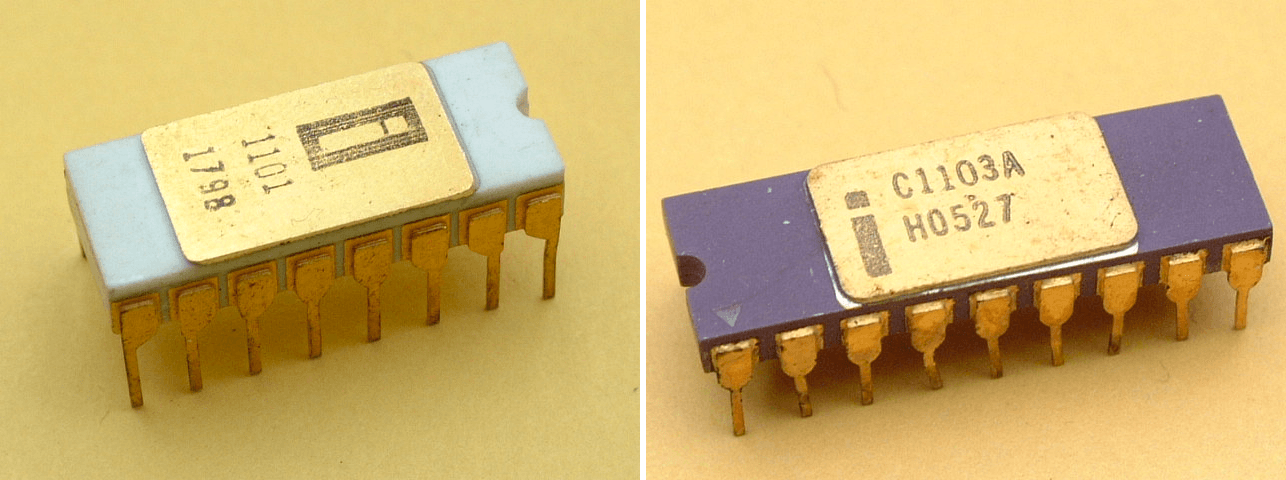

Фото кристалла с чипом Am2901. Видны металлические слои чипа; кремний находится внизу. По краям кристалла крохотные проводники соединяют чип с внешними контактами.