Эту статью я написал достаточно давно для своего блога, который теперь заброшен. Мне кажется, в ней есть весьма полезная информация, поэтому не хотелось бы, чтобы она просто исчезла. Очень может быть, что-то уже устарело, буду благодарен, если мне на это укажут.

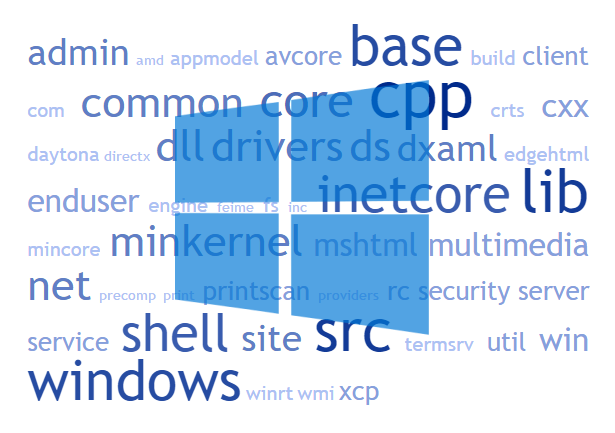

Как правило, язык C++ используют там, где требуется высокая скорость работы. Но на C++ без особых усилий можно получить код, работающий медленнее какого-нибудь Python/Ruby. Именно подобным кодом оперируют многочисленные сравнения

Any-Lang vs C++.

Вообще, оптимизация бывает трех типов:

- Оптимизация уже готового, проверенного и работающего кода.

- Изначально написание оптимального кода.

- Просто использование оптимальных конструкций.

Специально заниматься оптимизацией готового кода следует только после того, как проект закончен и используется. Как правило, оптимизация потребуется только в небольшой части проекта. Поэтому сначала нужно найти места в коде, которые съедают большую часть процессорного времени. Ведь какой смысл ускорять код, пусть даже на 500%, если он отнимает только 1% машинного времени? И следует помнить, что, как правило, гораздо больший выигрыш в скорости дает оптимизация самих алгоритмов, а не кода. Именно про данный ее вид говорят: «преждевременная оптимизация — зло» (с).

Второй тип оптимизации — это изначальное проектирование кода с учетом требований к производительности. Такое проектирование не является ранней оптимизацией.

Третий тип даже не совсем оптимизация. Скорее это избегание неоптимальных языковых конструкций. Язык C++ довольно сложный, при его использовании частенько нужно знать, как реализован используемый код. Он достаточно низкоуровневый, чтобы программисту пришлось учитывать особенности работы процессоров и операционных систем.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Когда-то очень давно, почти 3 года назад, я

Здравствуйте, уважаемые читатели. Когда-то очень давно, почти 3 года назад, я