“Выживает сильнейший,” — иногда пафосно заявляют всякие “хозяева жизни”, перевирая исходное значение мысли Дарвина.

“Выживает наиболее приспособленный,” — имел в виду Дарвин, разъясняют нам эволюционные биологи.

Приспособленный к чему? К максимальному воспроизводству в текущих условиях. Кто же этот “приспособленный”? Отдельный человек или кролик? Нет, конечно. Особь не выживет по-любому. Выживает тот коллектив генов, который создал самого “приспособленного” кролика. Такого, который обскачет собратьев в обеспечении своим генам максимального выживания путем создания как можно большего количества их копий.

А что такое “максимальное выживание”? По какому параметру будем максимизировать? “Это уже на ваш вкус,” — говорит нам Теория игр. Хотите локальный максимум ваших копий в отдельный момент времени? Получите, распишитесь. Только не жалуйтесь, что ах, как счастье быстротечно, после того как вымрете от исчерпания ресурсов.

Хотите жить долго и счастливо? То есть максимизировать площадь под кривой ваших копий во времени? Тогда будьте добры научиться контролировать потребление ресурсов вашими репликаторами или хотя бы наделите их скиллами по пережиданию длительных периодов неблагоприятных условий. А лучше и то, и другое.

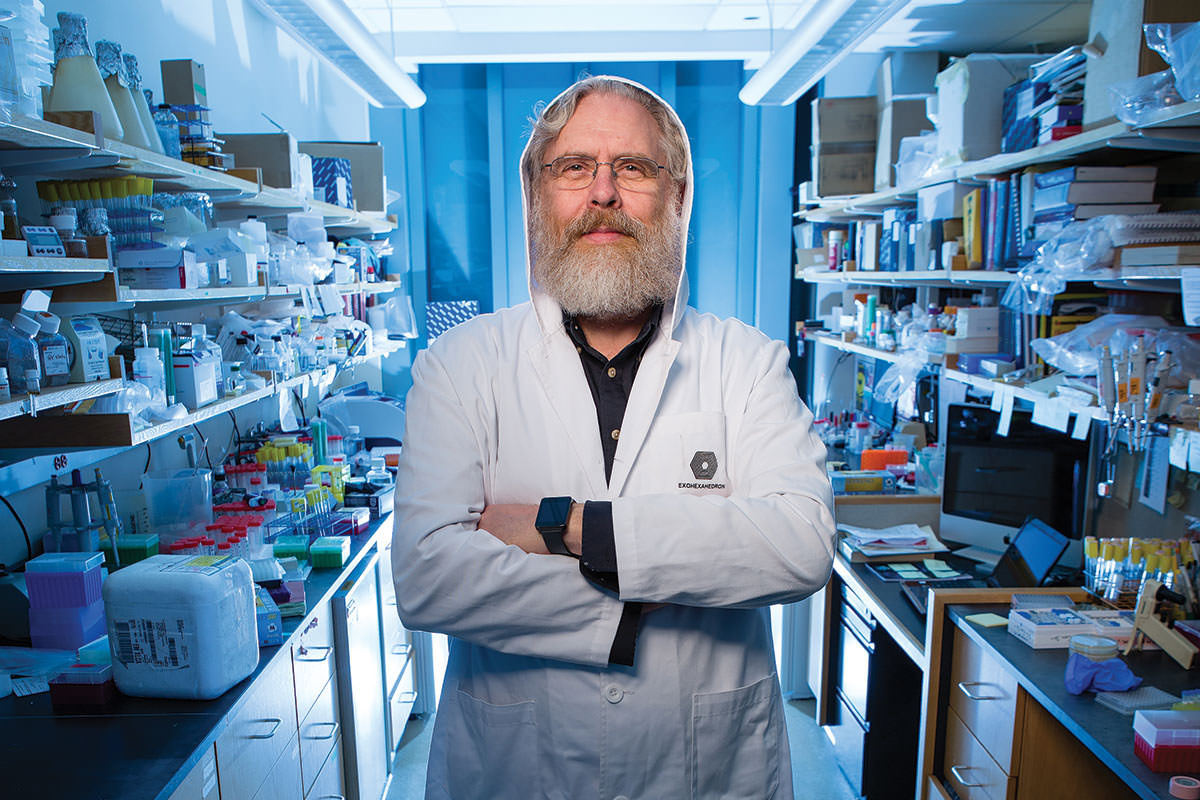

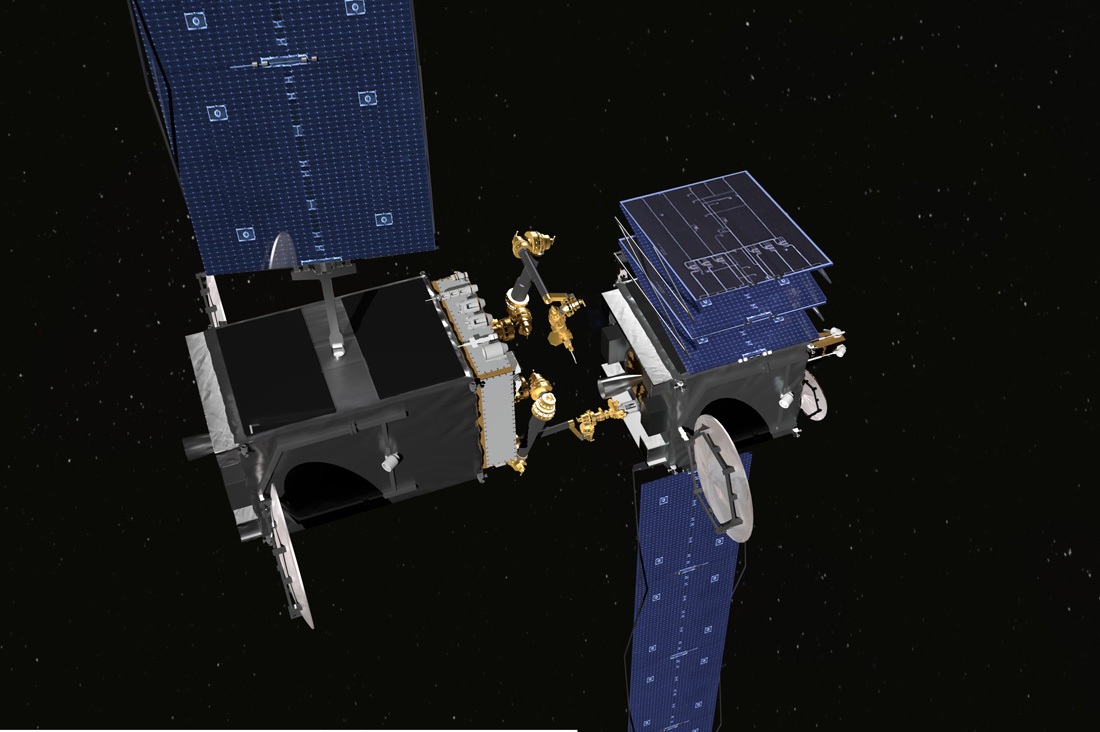

Но самый шик — отрастить им интеллект, чтобы они сами за вас начали контролировать свою популяцию, планировать потребление своих ресурсов, да ещё и придумывали более и более эффективные способы эти ресурсы добывать. Такие репликаторы могут наплодить целых 7,5 миллиардов ваших генных кооперативов по

30–40 триллионов копий каждый. Для бактерий это, конечно,

смехотворные цифры, но для эукариотов вполне себе показатель.

Правда, интеллект растить долго, да и есть шанс не дорастить, говорят нам неандертальцы. Всё так: если ты как молодой, дерзкий стартап-кооператив решаешь методом “триллион макак на печатных машинках” закодить в своих репликаторов умение думать, то до тех пор, пока твой код не готов к продакшн релизу, приходится