Возможно, кто-то еще помнит, как писали SMS, а иногда и письма, «транслитом». Но зачем транслитерация сегодня, когда везде уже unicode? К сожалению, унаследованные приложения выходят из эксплуатации намного медленнее, чем хотелось бы. Например, и сегодня используются томографы, не допускающие кириллицу в именах пациентов. При том, что информационная система, используемая тем же отделением, прекрасно кириллицу понимает. И оператору томографа нужно не просто позвать пациента на исследование, но и правильно записать его фамилию в какие-нибудь документы. Похожие ситуации могут встретится в разных местах.

То есть, возникает задача как-то передать текстовые данные в унаследованную систему, чтобы:

- человек — оператор унаследованной системы смог прочесть полученный текст «по звучанию»

- при необходимости можно было бы однозначно восстановить исходный кириллический текст

Чтобы не было скучно, добавим более подробных требований, связанных с совместимостью и простотой для человека:

- использовать только буквы в узком смысле, без знаков препинания и диакритических элементов (это заодно позволит сохранить регистр)

- каждую исходную букву преобразовывать независимо от остальных (без сложностей вроде «в начале / в конце слова» и т.п.)

- замены как можно более короткие, в идеале одно-буквенные

- правила обратного преобразованния как можно проще, например, замены должны соответствовать условию Фано

- близкие по звучанию замены, в представлении «обычного человека» — на практике это некая смесь из латыни, английской, французской, немецкой и, иногда, испанской фонетики

Конечно, перечисленное не совсем требования (кроме первых двух), а, скорее, эвристики.

Можно найти много готовых вариантов транслитерации кириллицы в латиницу. Но среди них не нашлось ничего, что бы удовлетворяло всем требованиям в приемлемой степени. То использует диакритические символы, как стандарты, то выбрасывает буквы (обычно «Ъ»), то предлагают необратимые (щ —> shch) или фонетически дикие (ш —> w) варианты замены, или имеют другие

фатальные недостатки.

Значит, делаем свой велосипед. Собственно, нужно составить таблицу соответствия, и описать алгоритм преобразования туда и обратно.

Вчера, 25 августа, произошло важное для большого числа программистов событие: компания Intel выпустила новую версию программного комплекса

Вчера, 25 августа, произошло важное для большого числа программистов событие: компания Intel выпустила новую версию программного комплекса

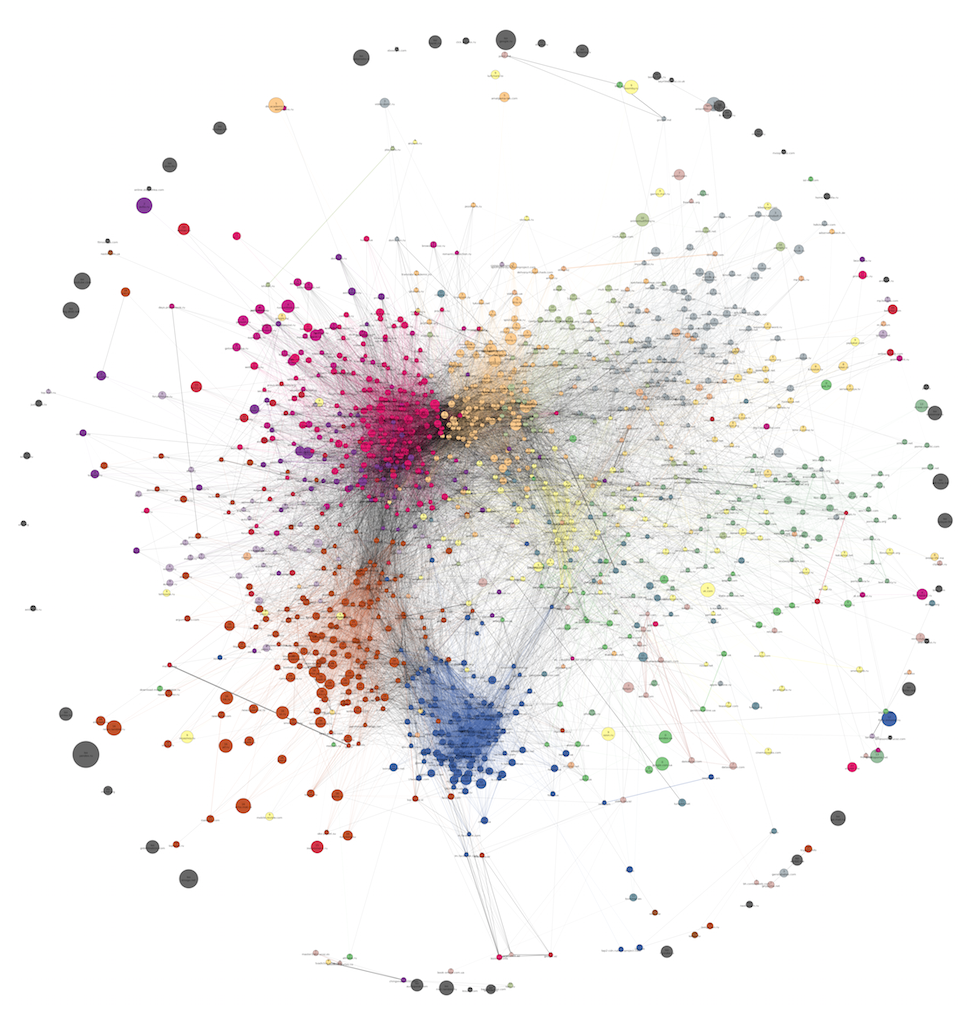

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.