Comments 219

Розетку для стиралки замуровали?

Нет. Обычно ставят везде "С". А про существование "В" многие обыватели даже и не знают. И опять же — зачем? Селективнось вы этим обеспечите, но на уровне "так себе.." Для селективности принято выбирать номиналы на разные токи, чтобы эта селективность была не только по перегрузке, но и по времени (тепловой расцепитель с обратнозависимой задержкой).

Характеристика "В" должна (но не обязана) применяться для электронной техники, как современные стиралки, микроволновки, tv, и т.д. Освещение — спорный момент, если у вас куча ламп с бп (светодиодные/люминесцентные) в одной люстре, то при некоторых не редких обстоятельствах "бэшку" будет вышибать, и это нормально.

Учитывая, что "B" стоит гораздо дороже, и тот факт, что основная цель в подавляющих случаях спасти не нагрузку а кабель, то "B" применяется в жилом секторе крайне редко.

Это как с УЗО и диффами, все почему-то ставят АС а надо А минимум.

Все так, но более грубая ошибка — доверие в надпись на кабеле про его сечение. Встречал кабеля с надписью "2.5" в которых жилы были сечением как у честного кабеля на 1.5.

То есть на кабеле с честными 2.5 автомат C16 работает адекватно и с кабелем всё ок. Но даже автомат B16 на кабеле с маркетинговыми 2.5 работает так себе (время отключения при 1.5 кратности тока похожее у В и С, но для кабеля с реальными 1.5 мм^2 этот ток будет превышать номинальный по ПУЭ).

Интересно, а есть какой-то простой, бытовой способ без приобретения точной измерительной аппаратуры определять реальное сечение и, как следствие, ampacity провода? Да, наверное, это нереализуемо, хотя может, есть какой-то лайфхак?

Из бытовых лайфхаков: снимаем с жилы изоляцию и наматываем жилу на карандаш, отвертку и т.д. Витков 10 или больше, плотно друг к другу. Обычной линейкой замеряем длину получившейся намотки и делим ее на количество витков. Диаметр у нас в кармане :)

Сечение считаем по стандартной формуле площади круга:

S = π * R^2

снимаем с жилы изоляцию

И берём штангенциркуль.

В магазине особо изоляцию не поснимаешь...

Лень считать, но, вероятно, достаточно "ом/м". И тогда можно померять сопротивление всей бухты провода.

В обсуждении речь о том, как с помощью подручных бытовых измерений и расчётов на уроне 6 класса средней школы определить сечение жил покупаемого кабеля.

Каким боком тут омметр? Может, ещё масс-спектрометр с газовым хроматографом посоветуете — вдруг медь с примесями?

Если продавец будет так любезен, что сообщит остаток метров в бухте, то… 100 метров медного провода сечением 1.5 мм2 — 1⅙ Ом, а сечением 2.5 — 0,7 Ом. Принимая во внимание цену деления "тупого дешманского DT-830" на пределе "Омы" в 0.1 Ом — мы можем определить сечение 1.5 мм2 кабеля с погрешностью около 8% и заведомо отличить 1.5 от 2.5. Или нет?

R=rho L / S, откуда погонное сопротивление R/L = rho/S = 0,0175[мкОм м] / S.

Цифру 0.0175 беру со стр. 68 справочника "Радиоматериалы и радиокомпоненты", Никулин, Назаров, М., Высшая школа, 1986.

S1-S2 = rho L (1/R1-1/R2)

(S1-S2)/S1 = -1/[1+(R1/0,1)] при R2=R1+0,1

Для такой грубой проверки, когда под видом 2.5 впаривают 1.5 метод годится.

А если есть подозрение что кабель немного не соответствует госту? Сопротивление 2.5 на 1000м должно быть 7.41 ом. А оно 7.0 или 7.3. Как уловить разницу имея 1м провода? Ну или 100м (за 8800руб, кстати).

ГОСТ ничего не говорит про реальное сечение провода, только про сопротивление. Добиваются этого соответствия разными методами. С одной стороны суперчистая медь и сечение чуть меньше, с другой стороны медь почти и не медь но сечением компенсируем. Лично измерял микрометром реальное сечение кабелей заявленных как "гост", 2.5". Получалось 2.3-2.4мм2. А вот "ТУ" от одного производителя был аж 3.8мм2.

За разумные деньги не найти столько точного микроомметра, чтобы сопротивление 1 метра кабеля отличалось от погрешностиКогда нет точного микроомметра, то можно использовать вольтметр, амперметр, и закон Ома)

п. 6.3.1.3

Все элементы электропроводки, включая провода, кабели и арматуру, должны устанавливаться и монтироваться при температурах, указанных в соответствующем стандарте или документах изготовителя.

Ничего про многожильность.

В основном, в слаботочке используют, и к слову, не уверен, что в силовой части таки запрещены. Вот кабель ПУНП — тот точно в РФ запрещён. У вас, кстати, новее СНиПы. Надо бы ещё в ПУЭ заглянуть, пока некогда.

Кроме прочего, гибкий многожильный кабель тупо сильно дороже обойдётся, кроме того, придётся заморачиваться с пайкой или опрессовыванием гильзами в распредкоробках, тогда как моножильные скрутки фиксируются СИЗами. Это быстрее и дешевле.

Номинальное сечение считается не по сечению жилы as is, а по сопротивлению жилы, поэтому может не совпадать с настоящим сечением. Более того, скажу, что ни разу не встречала кабель, в котором номинальное сечение совпадает с фактическим, обычно фактическое меньше.

Я вас огорчу. Даже если сечение будет в идеале, далеко не факт что в химическом составе проводников будет достаточное количество меди. Довольно часто бывает применение производителем удешевляющих компонентов сплавов. Вероятно даже из не открытых еще элементов периодической таблицы.

Как бы гибкие, что хорошо, но изумительно ломкие — из-за чего пришлось менять.

Есть опыт опыт по кабелям ВВГнг(а)-ls 5×95.

Одна партия и другая. Мерим оба — одинаковые. Мерим приборчиком "Рейс-50" методом сопротивления, и прибор на один кабель говорит "Если тут 100 метров и медь, то это 95мм квадрат" а на второй говорит "или тут 95 квадрат и 83 метра, или тут 100 метров и 90 квадрат". Образно, точных значений не помню.

Вывод — сечение одинаковое состав меди и сопротивление разное. Была бы возможность взвесить его..

Дешево, надежно и практично!

Однопроволочный провод пихать в ншви смысла нет даже для измерения диаметра.

Да и где купить те самые калиброванные ншви из палаты мер и весов? Их то уж делают кто во что горазд. На кабель «номинального сечения» налезла, обжалась, ну и норм.

Вот зря не расписали в статье что такое площадь сечения из таблицы.

В стандарте сечение привязано не к геометрическому значению, а к сопротивлению 1м подводника из меди.

Исходя из этого, в зависимости от состава сплава в кабеле, геометрическое сечение плавает.

Так то да, но не в таких пределах. Там на самом кабеле даже пометку сделали о "максимальной мощности" до 4.2 кВт, что очень странная характеристика для кабеля, т.к. кабель греет и разрушает ток, а до проходящей мощности ему всё равно. Так вот, 4.2 кВт на 230В это 18А максимум, когда у честного 2.5 это хотя бы 25А. Хинт: для меди можно грубо прикидывать 10А на 1 мм^2.

Потому что провода делаются практически из чистой меди, и если туда что то добавить, то получится просто бесполезная трата материала из за резко возросшего сопротивления.

Я наверное побуду кэпом, и скажу что медь — это один лучших по проводимости металлов, разве что после серебра.

Скорее из руды чего-то не убирают полностью. И сопротивление медного кабеля на выходе получается разное.

Но плыть оно может только в плюс. Значит если вместо 1.5 привезли 2 квадрата — то это скорее всего ок, а если вместо 2 привезли 1.5, то или там серебро, или вас наиграли.

В стандарте сечение привязано не к геометрическому значению, а к сопротивлению 1м подводника из меди.

Интересно. Не подскажете, в каком стандарте можно почитать об этом?

Справедливости ради, нужно отметить, что в 5.1.2 о такой привязке не говорится, там даны максимально допустимые сопротивления для номинальных сечений.

Если кто будет искать — то в приложениях С.1 и С.2 даны предельные диаметры для номинальных сечений.

Да не меряйте вы их штангенциркулем. Кабель нормируется не по диаметру а по ТОКУ. Но исторически так сложилось что маркируется по диаметру некоего стандартного кабеля соответветсвующего этому току. Другими словами для маркировки проводов ток измеряется в кв.мм.

Я понимаю что это бред но так сложилось исторически. А учитывая новые технологии то ни один провод не будет иметь указанный диаметр, потому что он может пропустить больше ампер на кв.мм чем это было когда составлялись госты. Считайте что это приведенный диаметр.

Я понимаю что это бред но так сложилось исторически.

Да не бред. Просто в разных странах был немного разный состав и когда создавали стандарт МЭК, то решили делать с допусками, чтобы не ломать промышленность. Там, ЕМНИП, удельное сопротивление меди на 10% больше, чем чистой меди по физическим справочникам.

Я имел ввиду, что можно было маркировать кабель в амперах. Но исторически маркируют в кв.мм. хотя имеют ввиду амперы. Вот это бред. Но что уж тут поделать.

Но исторически маркируют в кв.мм. хотя имеют ввиду амперы. Вот это бред. Но что уж тут поделать.

Кабель еще проложить и смонтировать нужно. И вот тут сечение важнее, как физический параметр.

Я, наверное, чего-то не понимаю, но зачем (или, точнее, чем лучше амперов) при прокладывании и монтаже кабеля "номинальное" сечение, которое считается из тока, а не измерением, собственно, сечения кабеля? Оно же как раз физическому сечению и не соответствует.

при прокладывании и монтаже кабеля «номинальное» сечение, которое считается из тока, а не измерением, собственно, сечения кабеля?

Большинству планировщиков и монтажников важны физические параметры, чтобы определять радиус сгиба или какой вес должны выдержать кабельные системы. И параметр тока их не интересует, так как есть куча вариаций кабеля и изоляций. А вот вес — он там мало меняется. Ну и ток сам по себе бесполезный параметр, например ток однофазного и трехфазного проводов сильно разный, а вот вес примерно такой же.

Мощность разная. А ток он и есть ток.

B трехфазном кабеле нагружены 3 жилы, а в однофазном — две. Соответственно максимальный допустимый длительный ток у трехфазного будет меньше.

А учитывая новые технологии то ни один провод не будет иметь указанный диаметр, потому что он может пропустить больше ампер на кв.мм чем это было когда составлялись госты

что за новые технологии?

Новые сплавы, с проводимостью выше чем у чистой меди.

я предполагаю, что:

a. электропроводность сплавов изучена достаточно давно;

b. сплавы с сопротивлением существенно ниже, чем у чистой меди, если и есть, то до́роги.

не специалист, могу ошибаться, так что буду рад услышать аргументированные возражения.

с проводимостью выше чем у чистой меди., то таких сплавов полно — любая сталь, например.

Если же имелось ввиду «сопротивление ниже», то у сплавов оно обычно выше чем у составляющих материалов.

Ниже чем у меди, незначительно, сопротивление у серебра.

Из нового и непознанного, может унгекссептий, но это не точно.

Я не специалист по сплавам. Но по факту современные кабели имеют меньшее сопротивление, чем во времена, когда составлялись ГОСТы. То-ли медь теперь делают чище, то-ли нашли таки сплав который имеет меньшее сопротивление. Но факт - современные провода ВСЕ тоньше при соответствии ГОСТ.

"Чушь повизгивала". Три варианта:

- Увеличили удельное сопротивление в ГОСТе;

- Сертификаты — липовые;

- Более теплостойкая и более теплопроводная изоляция проводов.

Сделать сопротивление куска меди меньше можно только двумя способами — добавкой серебра и/или заморозкой.

ВСЕ провода. Даже от именитых производителей работающих на госконтрактах/крупных заказах. Я точно знаю, что заказчик делал под крупный контракт независимые тесты, параметры полностью соответстуют, а толщина меньше. Я не специалист по сплавам, но могу предположить, что ГОСТ составлен с учетом окисления меди (старения кабеля), учитывая что значительная часть тока вытесняется на поверхность проводника (именно поэтому омедняют алюминий, дешево и значительно поднимает параметры кабеля), то возможно просто побороли окисление поверхности и параметры кабеля не падают со временем - не надо делать запас. Возможно и теплопроводность, но температура нагрева вроде тоже нормируется.

Я точно знаю, что заказчик делал под крупный контракт независимые тесты, параметры полностью соответстуют, а толщина меньше

вопрос: а делались ли такие же тесты старых кабелей?

то возможно просто побороли окисление поверхности и параметры кабеля не падают со временем — не надо делать запас

вариант: этого запаса нет и через 20 лет параметры кабеля «уплывут».

Вот для Ethernet да, чувствительно, там сотни МГц (начиная с Cat5). И вот там такие кабели (CCAW) довольно широко применяются, да. Кстати, их крайне не рекомендуют для PoE — передачи питания по тому же Ethernet-кабелю вместе с данными.

Другое дело, что в случае омедненного алюминия (или стали) плотность даже постоянного тока в слое меди действительно будет выше — но чисто за счет разницы в проводимости материалов. Абсолютно тот же эффект будет, если эту медь с поверхности собрать и проложить отдельную жилу, подключенную параллельно основной. Скин-эффект тут ни при чём.

Надо отметить, неравномерность распределения плотности тока может быть вызвана неравномерностью объемного сопротивления — центр провода имеет более высокую температуру, а значит и более высокое сопротивление. Но для жил диаметром в считанные единицы мм эта разница температур получается мизерная.

В общем, в силовых применениях бытового уровня омеднение алюминия имеет смысл в основном в местах контактов. Омедненный алюминий можно паять, при достаточной толщине слоя меди (совсем тонкий слой растворяется в припое). Ну и еще медная поверхность повышает коррозионную стойкость (окисная пленка на алюминии защищает только пока не повреждена).

Особенно несложно это сделать в квартире, на даче, в гараже. Имею опыт (более 8 лет) постоянно работающего БП на кухне для лед подсветки рабочей поверхности. А в гараже (неотапливаемом) тоже освещение (и в погребе тоже) на «постоянке» 48Вольт. Причём БП «бюджетные в кожухе» уже 6 лет. Удобно и для систем видеонаблюдения.

Для светодиодных ламп имеется актуальное решение.

В подрозетник выключателя в разрыв цепи установить нелинейное сопротивление (NTC Termistor). Контакты не подгорают и пусковой ток сразу падает в 3-4 раза.

Нужно подобрать по мощности и оганичиваемому току.

У себя использовал 22D-9 (сопротивление 9 ом), для ограничения пусковых токов на группе светодиодных светильников (9Вт Х 5 Шт).

Нужно учитывать что термистор должен остыть перед повторным включением (ориентировочно 10 сек), если не соблюсти это правило пусковое токоограничение будет намного слабее.

Для случаев, когда нужна настоящая селективность стоящих каскадом автоматов (например, чтобы не лазить на столб, где по требованию альтернативно одаренных гуманоидов и энергосбытов стоит щиток со счетчиком и вводным автоматом), у ABB есть специальная серия S750DR. Это довольно дорогие автоматы, и, как правило, только под заказ, но иногда весьма удобны и необходимы.

Это довольно дорогие автоматы, и, как правило, только под заказ, но иногда весьма удобны и необходимы.

Это селективные автоматы с кривой Е. Когда они практически обязательными в Германии стали, то много кто стал делать (ABB, Siemens, Hager, Eaton)

Когда они практически обязательными в Германии стали

а какой use case?

Умные люди также в ПУЭ написали, что вообще-то номинальный ток для заданных условий эксплуатации устанавливается производителем провода/кабеля. А еще в ПУЭ есть поправочные коэффициенты…

А теперь сценарий везунчика по жизни. В частный дом заходит кабель, сечением 1,5 мм2.

я тут мимо проходил и увидел ЭТО.

Это реальный сценарий, или гипотетический?

Потому как на сколько мой склероз мне не изменяет ввод в дом должен быть не менее 10 квадратов (а так как обычно это люминь, то вынь да положь 16 квадратов и не меньше), а 1.5 мм2 применяется только для разводки до конечных потребителей, типа лампочек и розеток. Иначе будет тяжело/невозможно настроить правильную каскадируемость/селективность автоматов. Да и вообще, что это за дом, где ввод на 1.5?

Также по поводу страшных 65С, на сколько я помню свободнолежащий кабель уже 20 лет как допускается только в тройной изоляции, не поддерживающий горение. А если в штукатурке, то можно долго греть — автомат раньше отомрет.

Вобщем как-то страшилок много :)

поскольку частенько встречаю на форумах, что для 1,5 мм2 ставят АВ на 16 А,

Ну поставить то можно, но только в очень частном месте, где никто не видит.

Потому как опять же из личного опыта, при строительстве/замене электросети положен проект, а в проекте русским по белому будет написано какие автоматы будут стоять на каких кабелях. Сначала проект, потом работа, а потом еще и приемка. Я конечно допускаю определенную долю коррупции при приемке, но вероятность пропуска такого на стадии проектирования считать очень низкой.

Грубо говоря, зачем делать плохо, когда можно делать хорошо?

А если человек сам себе электрик и положил болт на все правила, то она сам себе и злобный буратино. А то вам тогда еще надо статью про УЗО писать, про балансировку фаз и прочие вещи.

вероятность пропуска такого на стадии проектирования считать очень низкой

А зря. Как показывает коллективный опыт (и мой в том числе), как минимум в частном строительстве ситуация с проектами на электрику — как с курсовыми в институте — один раз сделали, а потом только козлят от клиента к клиенту. И хорошо если исходный проект делался когда уже УЗО обязательными сделали, а то ведь могут и без него нарисовать. Ну а про С16 на 1,5мм кабель или С25 на 2,5мм, вообще не обращаю внимание — это уже почти «классический» косяк.

З.Ы. А про «проект от застройщика» в новостроях вообще лучше не вспоминать — насколько мне известно, застройщик не отвечает за электрику после этажного счетчика, и все что в квартирах планируется — это либо их «добрая воля», либо результат работы субподрядчика.

А зря. Как показывает коллективный опыт (и мой в том числе), как минимум в частном строительстве ситуация с проектами на электрику — как с курсовыми в институте — один раз сделали, а потом только козлят от клиента к клиенту.

у нас с вами разный опыт :)

Что конечно не является взаимным исключением.

И хорошо если исходный проект делался когда уже УЗО обязательными сделали, а то ведь могут и без него нарисовать.

Так ведь 20 лет уже ПУЭ с УЗО, в 2000-м году вроде как его приняли.

Ну а про С16 на 1,5мм кабель или С25 на 2,5мм, вообще не обращаю внимание — это уже почти «классический» косяк.

я не могу понять зачем.

почему нельзя сделать С10 и С16, зачем ставить С16 и С25?

С10 это 2 киловатта на линию, ну куда на свет больше то?

А на розетки и так 2.5 квадрата обычно идет.

почему гипотетический-линия на освещение/электроснабжение участка вполне себе сценарий. поэтому проходы через стены в деревянных домах — только через футляры.

почему гипотетический-линия на освещение/электроснабжение участка вполне себе сценарий. поэтому проходы через стены в деревянных домах — только через футляры.

ну потому что все наружные линии это алюминий, часто СИП, отвод от СИП делается либо через прокол изоляции, либо отдельным кабелем от коробки.

При обоих раскладах отводка будет алюминий, ПУЭ по поводу алюминия совершенно четко говорит — 16 квадратов и не меньше, т.е. отводка от СИП будет кабель в 16 квадратов, алюминий. Дальше вы можете завести его сразу в дом, либо перевести на меньший диаметр, через коробку. Независимо от диаметра кабеля, проход в деревянный дом будет через втулку и под восходящим углом. И тут сразу возникает вопрос, а у вас есть 16 квадратов, почему бы их не завести в дом, зачем резать себя возможности и заводить 1.5?

снижение от основной линии и ввод на вру — да. но есть, например, освещение двора в частном доме. тянуть 16 квадратов на два фонаря по 20 ватт — накладненько. а из дома линию вывести необходимо.

например, освещение двора в частном доме. тянуть 16 квадратов на два фонаря по 20 ватт — накладненько. а из дома линию вывести необходимо.

согласен, но в исходных данных говорится о вводе на дом, а не отводе из дома на освещение, это существенная разница. А у уличных кабелей другие данные сразу, там надо изоляцию другую и подвешивать его на что-то, либо опять СИП искать, вобщем другие проблемы возникают.

Да и поставить С10 на линию освещения никто не мешает, больше она все равно не съест.

www.prokabel.pro/public/SIP%20Torsada%20na%20nizkoe%20napryajenie.pdf

Если вас удивляют цифры насчет голого провода, то пишите, что именно, посмотрим, разберемся. Хоть это и не мой основной бывший профиль, я проработал 12 лет в кабельной службе, тем не менее.)

Вы правы, но… чего только в реальной жизни не бывает. К примеру, сэкономил рачительный хозяин при строительстве дома на кабеле. Для себя объяснил это тем что ничем кроме света и зарядками от мобилок пользоваться все равно не будет. Вероятно даже автомат поставил правильный (слабо верю). А потом помер и его наследник продал дом любителю майнинга. Дальше, думаю, цепочка причинно-следственных связей понятна.

Любители майнинга как правило отлично представляют потреблямую мощность и требования к питанию. У них обычно все будет нормально. Тут есть вариант хуже - тупость.

К примеру. Сдавалась квартира. Относительно старая, 1987 года постройки. Но даже в ней уже электрика во время стройки была разведена прекрасно (для того времени, естественно) - две группы, стояли пробки на 16А. Затем были заменены на ПАР-16. И все бы ничего, только квартиранту что-то торкнуло и он полез в щиток. Убрал эти ПАР на каждую группу и объединил обе группы через один автомат С25.

А вы- майнинг...

почему производители заявляют разные схемы подключения, и что будет, если ее не соблюсти?

«ПЕРЕД выключателем» — проще для монтажа — всё на входном щитке. «МЕЖДУ выключателем и нагрузкой» — выше надёжность, устройство под напряжением только когда необходимо.

Если не соблюсти — теоретически: первому должно быть пофиг, для второго возможны варианты от пофиг до нефиг. Хотя для первого тоже возможны в виде «подожди пока стартану»

Есть вообще диффавтоматы A + B на 6000? Я ни у одного брэнда в России ничего подобного не могу найти. Только IEK какой-нибудь в лучшем случае, и то редкость.

Гараж

Сан узел

Кухня

Электроплита

Зал

Детская

Прихожая

Чердак

Умный дом/свет

Вентиляция

Резерв

Это даже меньше чем нужно.

По хорошему надо отделить свет от умного дома.

Плюс надо отделить кондей от вентиляции

Но я не хочу второй щиток заводить, а 12 модулей это максимум который влазит туда где у меня щиток

Суммарная продолжительная токовая нагрузка на автоматический выключатель.

Тут картина в следующем:

Тепловой расцепитель нагревается от протекающего тока, чем больше ток, тем ближе он к точке срабатывания. У вас в каскаде на вводе автомат 32А, по комнатам 16А. Одновременно работают сплит, СВЧ, стиралка, пылесос, комп, телек. Средний продолжительный ток через ввод 25А (около 5 кВт). Если случается КЗ в комнате с малым текущим потреблением, то селективный автомат 16А не сработает. Предварительно взведённый нагревом вводной автомат сработает быстрее и отключит всю квартиру. С этим приходится мирится. Если поставить на ввод 40А или 50А, то домовая сеть может и не обеспечить тока КЗ для срабатывания такого монстра. А если ставить по комнатам меньше 16А, то сплит + пылесос будут регулярно перегревать автомат.

Причем, многоуровневое селектирование (ввод-подъезд-этаж-квартира-комната) требует точного подбора номиналов по сечениям и ожидаемой длительной нагрузке. К примеру, самостоятельно поставили жители в подъездных щитах автоматы на повышенный ток, что бы сплит квартиру не выбивал. И в самую жару включаешь пылесос — хлоп, и весь подъезд без света.

пылесос и B10 не выбивает, я уж не говорю про В16...

А если при этом ещё и сварочником пользоваться — то ещё быстрее выбьет. Сплиты обычно рекомендуют на отдельные линии вешать.)

сплита двенашки, да ещё в режиме обогрева

Я не задавался вопросом, но есть разница по нагрузке, в зависимости от того, в какую сторону тепло качать?

Я бы еще дополнил статью указанием того факта, что автомату неплохо бы также защищать не только кабель, но и то чем он обычно СТАЦИОНАРНО оканчивается. А именно розетки и выключатели. Первые номинированы обычно на 16А, вторые на 10А.

1.5 мм кв. — 10А макс

2.5 мм кв. — 16А макс

4 мм кв. — 25А макс

К сожалению очень сильно не все.

1) Не верить абрэку, который на ближайшем базаре за дешман продал перемаркированный 3х1.5 мм2 как: «слюшай, атлычный дваспалавыной кабэль, да», что с одной стороны разумно, а с другой, изначально дурацкая идея туда идти.

2) Накрутить на всём цену за объект.

Потом самые умные подтащили время-токовую хар-ку и понеслась бодяга на весь интернет… Если же почитать ПУЭ дальше первой главы, то можно обнаружить п.3.1.11, где прямо указывается соотношение номинального тока автомата и длительно допустимых токовых нагрузок на провод/кабель, те самые «страшные» таблицы: "100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) — для проводников всех марок;" Это было всегда так. Но в последней версии ПУЭ ещё и таблицы здорово переработали. Они по-другому, чем в скопипащеном с IEC ГОСТе, расписаны, но этого вполне достаточно. Соблюдение этих ГОСТов, кстати на минуточку, дело сугубо добровольное, о чём в них же и заявляется. А кабель 1.5 мм2, в большинстве случаев, прекрасно живёт с 16А АВ даже по их расчётам. Что, конечно не отменяет внимательного изучения понижающих коэффициентов, если Вы решили вести проводку пучком или непосредственно в стеновом утеплителе.

PS: Если взять эту последнюю версию ПУЭ, то там вообще много интересного можно найти, что иногда даже разрывает шаблоны. Например, п.2.1.49. Я его даже процитирую тут: "Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12–6.5.14,7.2.53 и 7.3.93. Не допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жилами для присоединения к электротехническим устройствам, установленным непосредственно на виброизолирующих опорах.

В музеях, картинных галереях, библиотеках, архивах и других хранилищах союзного значения следует применять провода и кабели толькос медными жилами." Т.е. здравствуй старая проводочка из СССР, ты теперь опять в почёте :) Вот и думайте теперь, кто кому продался.

Т.е. здравствуй старая проводочка из СССР, ты теперь опять в почёте :) Вот и думайте теперь, кто кому продался.

Эти пункты «случайно» появились +- когда у алюминиевой промышленности начался кризис, так что могу предположить что знаю кто протолкнул. Да и формулировки вида «должны применяться преимущественно» звучат как «должны… но это не точно».

Но тем не менее, здравомыслящий человек и так не будет использовать алюминий на малых(грубо, меньше 10 мм2) сечениях, это скорее разрешение застройщикам делать алюминиевую проводку.

Задача автоматического выключателя — прежде всего защитить стационарную кабельную линию от протекания токов свыше предельно допустимыхЯ думаю это не правильная формулировка. Задача выключателя защитить не только кабельную линию, но и всё что к ней подключено, потребители, коммутаторы и т.д. Отсюда следует, что использованная методика расчёта тока тоже не верная. Нужно учитывать не только сечение кабеля, но и номинальные токи потребителей. В общем случае, сечение кабеля может быть на порядок больше необходимого. Например, потому что часть потребителей была выведена из эксплуатации, либо потому что сечение изначально выбиралось с большим запасом.

Предохранитель у них там прежде всего из-за унификации, я считаю (начали делать так, а сейчас делают так, как привыкли уже, чтобы не ломать UX).

Ну и плюс то, что (как правило — и опять же по привычке) в Англии принято делать проводку по схеме "кольцо", а не "звезда", и там селективность обеспечить можно только самими предохранителями — вот и ставят их как можно ближе к отводу от кольца (который розетка).

Я немного удивлён, что они в своё время не начали ставить дополнительно ещё и предохранители в розетки для защиты самого кольца от токов КЗ.

Хотя, УЗО совмещённые с розетками попадались в одном из видео Technology Connections, если я правильно помню.

по схеме «кольцо», а не «звезда»,

только цепи для розеток, и то, в настоящее время не советуют.

в своё время не начали ставить дополнительно ещё и предохранители в розетки

розетки с предохранителями тоже бывают. И бывают просто отдельные предохранители (типа в стене заглушка пластиковая, крышку нужно отвинтить, там предохранитель).

И чтобы два раза не ходить.

32А для 2.5мм провода — это нормально в Британии.

В жилых помещениях (коробка для разводки) — ставят только B. Никаких C или D (за исключением каких-то очень специальных случаев).

Эх, вы! Жизни не нюхали!

Разница между автоматом и выключателем нагрузки

вот проходной зажим с плавким предохранителем

На вашей картинке какой-то попсовый выключатель нагрузки совмещенные с предохранителем, к автомату отношения не имеет.

Включаем вольтметр в сеть, определяем напряжение ХХ Uxx.

Затем подключаем известную нам нагрузку, лучше побольше — ампер на 10-16.

Замеряем напряжение в сети под нагрузкой Uн и ток через нагрузку Iн при этом.

Дальше смотрим на сколько понизилось напряжение под известной нагрузкой, и получем _оценку_ тока КЗ: Iкз = Uxx * (Iн / (Uxx — Uн)).

Плюс такого метода в его простоте, и также в автоматическом учете всех проводов, зажимов, розеток, качества подстанции и контакта с нулевым проводом… Минусов тоже много (особенно когда разница Uxx — Uн мала), но для понимания какого класса автомат ставить (и какой должен быть у него максимальный ток расцепления) достаточно.

Интересно, а есть ли какие-то фабричные ваттметры для нагрузки, которые показывают такую оценку?

Или позволяют выводить отсчёты на комп для дальнейших рассчётов?

Ну и на самом деле если у вас обогреватель/чайник, который потребляет стабильно 10А, на одной линии дает просадку в 15В, а на другой в 2-3В — понятно, что в первом случае ток КЗ при всем желании не превысит 150А, а во втором случае можно и все 500 получить.

Можно конечно мерять до единиц ампер это значение, но IRL у вас на контактах и зажимах сопротивление будет постоянно играть из-за влажности и температуры, потому такое точное значение завтра скорее всего станет бессмысленным.

Щиток с автоматическим выключателем находится в холодном предбаннике, когда на улице мороз -35.

такой же неадекватный термин как переноска и пакетник.

ПРЕДБА́ННИК

Мужской род

Помещение для раздевания в бане.

в домах обычно это называют — тамбур.

Тамбур: Та́мбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания горячего или слишком холодного воздуха, дыма

пользуйтесь на здоровье.

Для меня новостью стало понятие селективности. Я несколько раз замечал, что у меня при КЗ (во время ремонта мастер умудрился несколько раз «найти» проводку перфоратором) идёт сработка по всей линии сразу — срабатывает автомат на повреждённой линии, потом следующий за ним общий вводной дифавтомат и за ним ещё один общий автомат в главном щитке на площадке.

Теперь стало понятно почему. Ну у меня главный щиток на площадке в тамбуре, туда недалеко прогуляться, так что переделывать не буду. В целом система неоднократно проверена и работает надёжно.

В быту на данный параметр можно не обращать внимание — классы хуже третьего встречаются в продаже не часто

Про токоограничение абзац получился смазанный и недоделанный.

Лучше его или убрать совсем (при ремонте квартиры об этом параметре вообще не обязательно знать), или раскрыть подробнее.

3-й класс токоограничения означает, что при КЗ автомат успевает отключиться в течение одной трети полупериода, и ток КЗ не успевает достичь амплитуды.

Во-первых, ток КЗ в сети будет снижен, меньше будут греться проводка и потребители.

Во вторых, например, если на вводе стоит автомат с отключающей способностью 6 кА с классом токоограничения 3, то групповые автоматы можно ставить уже 4,5 кА, при этом отключающая способность всего электрощита в целом не будет снижена.

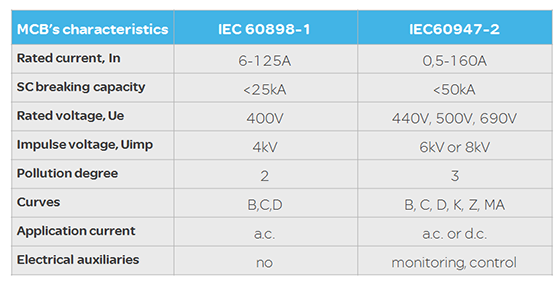

В каталогах производителей черным по белому написано что это МЭК/EN 60898-1.

С автоматами на большие токи (100-6000А) все еще проще, там нет классов, а есть графики (кривые токоограничения), предоставляемые производителями.

Помните, каждая коммутация и срабатывание автоматического выключателя "съедает" его ресурс.

"Коммутация под напряжением". Механический ресурс — вполне себе 20 тыс.

Но в реальном мире кабели имеют собственное сопротивление, и чем они длиннее тоньше — тем выше их собственное сопротивление.

Пропущен союз "и".

Привет ниже я многобукаф написал, нашёл то видео, где говорилось про то что я писал https://www.youtube.com/watch?v=84ozDdXJYqA - на сколько это реально? Просто под моим многобукв меня пытались разубедить в этом.

Или может ли просто так ...

Это уже — смотря как со своей паранойей договариваться. Я выключаю проточный газовый нагреватель (с исправным контролем запальника) на ночь и уходя более, чем на пару часов. А все электроприборы — только когда ухожу на несколько дней.

Добавьте где-нибудь заметку, что автомат выбирается не просто не по кабелю, а по самому слабому месту в цепи. А им обычно является либо розетка, либо выключатель. И что розетки бываю 10А, а бывают 16А.

Для тех кто в танке пример: берем розетку в сарай/гараж/дачу. Дешевую — сарай же. Она держит 10А потому что китайцы в Чугуевске собирали. Автомат ставим помощней На 20А.

Втыкаем обогреватель и болгарку через удлинитель. Одна ж розетка на сарай же ж. Нафига две если есть удлинитель. Китайский. Вопрос. Через сколько сработает автомат на 20, если розетка на 10 уже расплавилась?

Как-то так.

Еще для нерофессионалов немного непонятно что значит Iном на графике.

На ютубе видел видео, где тестировали так называемые "автоматы", и провели там пример с плавкой вствкой, с таким смыслом — плавка вставка в разы быстрее срабатывает, чем самый быстрый автомат.

Меня интересует другой вопрос — как можно на законных основаниях заменить в щитке подъезда автоматы на свои.

Я хотел это сделать, просто хрущёвка — не хухры мухры, проводка была ещё до того, как отец её получил с работы. Так вот, современные плавкие вставки (а точнее "держатели плвких вставок") такие же по форме, как автоматы, и кажется называются "ХХХ на DIN рейку", где ХХХ автомат или держатель, кому как нравится. Держатель тоже выбирается по току, как собственно и сама вставка, плюсом также (основной плюс, что срабатывание почти мгновенное) может служить то, что вставку можно поставить и меньшего номинала (так сказать в притык с запасом маленьким, чтобы более точно срабатывало), когда держатель может выбрать с очень большим запасом. Есть держатели и с выключателем, т.е. не обязательно для проведения работ, где нужно обесточивать, вынимать предохранитель, просто можно щёлкнуть выключателем.

Минус же всем известен, кто застал времена, когда в старых домах, особенно в мухосрансках, были эти самые плавкие вставки (одноразовые предохранители), — после очередного срабатывания их приходилось менять, и иногда, если вдруг, вы не следили за своевременным пополнением этих самых вставок, и дело было поздним вечером, то приходилось жить без зомбоящика (компуктера), ибо приходилось выкручивать предохранитель с одной фазы на ту, куда подключен холодильник. Ещё один минус могут вспомнить бывшие в то время школотой люди, когда за неуспеваемость, уходя на работу, (в большинстве своём отцы, но не всегда) при помощи родителей, пропадал свет в комнате с шайтанмашиной с контрой/ГТАшкой, а у особо опасных и с телевизором до прихода родаков обратно домой.

Эх чудные были времена. Но вопрос всё-же актуален — законно ли просто по моему хотению, по щучьему велению в щитке поставить те автоматы, которые я хочу?

Прошу строго не судить, пишу с телефона свайпом по клавиатуре с включённой автозаменой, также являюсь самопровозглашенным диванным электриком)

Всё же функции у автоматических выключателей и предохранителей разные.

По идее всё, что после опломбированного счётчика относится к потребителю, в т.ч. автоматы. Раньше автомат ставился и перед счётчиком, но потом вроде бы перестали.

А автоматы ставятся не по

По идее даже необязательно ЖЭКовскому электрику это делать, хотя в идеале кроме того что у электрика должен быть актуальный допуск, также должна быть лицензия на выполнение данного вида работ, ну и договор с ЖЭКом. Но, видимо, не всегда.

Всё же функции у автоматических выключателей и предохранителей разные.

А что там разного? Оба служат защитой от токов, больше нормальных (неважно, перегрузка или к.з.). Отличие — один многоразовый, другой одноразовый. Если брать вышеупомянутые предохранители с разъединителем под нагрузкой, то с точки зрения потребителя разница остается только в вышеупомянутой одноразовости.

А с точки зрения ЖЭКа и энергосбыта — не одинаковы, т.к. они автомат ещё рассматривают как ограничитель нагрузки.

А предохранитель с каких пор перестал ограничивать нагрузку?

Вдруг вы со своими плавкими вставками вместо 25А туды втулите на 63?

Решается так же, как и с заменой выключателя — пломбами. Неудобство я ниже написал, при перегорании нужно вызывать на пломбировку после замены.

По замене автомата в щитке — где-то должна быть схема разделения ответственности. Если ее найти не удается или автомат в зоне ответственности эксплуатации, то у нас есть огромный спектр вариантов от «пофиг абслютно, делайте что хотите» до «низафто!».

законно ли просто по моему хотению, по щучьему велению в щитке поставить те автоматы, которые я хочу?

До счетчика — зона ответственности обслуживающей организации (местная энергокомпания или ЖЭК), потому без согласования — никаких работ. С предохранителем проблема, что там в один цоколь вкрутить можно разные предохранители, потому буде замена опломбирована (скорее всего).

ИМХО, после слов "плавкая вставка в разы быстрее срабатывает, чем самый быстрый автомат" в пространном вопросе отсутствует главное — зачем?

Если проводка в силах обеспечить нужный ток при КЗ, то маловажно, сработает предохранитель за 25 мс или за 0,1 с. А при длительной перегрузке на уровне 1,5-2 номинала, говорить о скорости срабатывания — бессмысленно.

Руководство по выбору плавких вставок:

Я правильно понимаю, что автомат небольшого номинала (10-13А) с характеристикой B на розетке может давать ложные срабатывания при включении мощной бытовой техники (пылесос, дрель, стиральная машина)? Хочу выжать максимум из медной проводки 1.5 мм2 и думаю чем заменить C16 от застройщика.

А вот 32А на кухонной ветке с кабелем 6 мм2 лучше взять именно B, так как характеристика C может не срабоать при КЗ и даже 96А с запасом хватит для пусковых токов посудомойки и электромясорубки?

Как не оконфузиться при выборе автоматического выключателя