Я продолжаю писать о Битриксе в контексте обменов, Mysql и командной строки Linux.

Эта статья является вводной к серии статей о структуре базы данных Битрикс, где эта тема будет раскрыта достаточно подробно. Для начала же будут представлены решения некоторых небольших, но назойливых задач. Как всегда, знание SQL обязательно.

В статье рассматриваются довольно частные вопросы, которые не возникают ежедневно. Конечно, вы можете использовать эти материалы по их прямому назначению, но главная цель статьи не в этом. Я начинаю вскрывать «чёрный ящик» под названием «структура базы данных битрикс», и показывать, что эти знания могут пригодиться для повышения уровня владения как системой, так и базовыми технологиями (SQL, linux shell), что, конечно, помогает решать новые, сложные, интересные, разнообразные задачи.

Страница, с которой можно делать SQL запросы в базу, или mysql web клиент битрикс, находится в панели управления Битрикса по пути: «Настройки->Инструменты->SQL запрос».

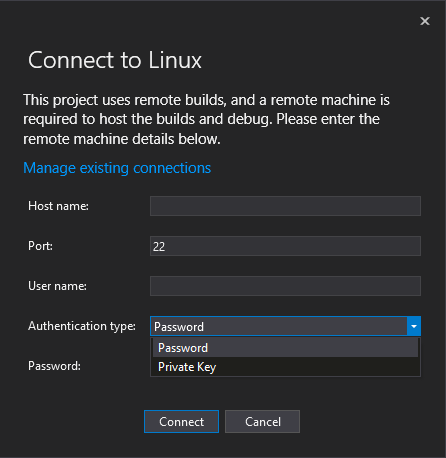

Также, конечно, можно делать запросы из командной строки операционной системы, для чего могу предложить вам несложную операцию извлечения логина и пароля прямо из настроек Битрикса:

log=$(grep -i "login" /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/dbconn.php | cut -f2 -d'"')

pas=$(grep -i "pass" /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/dbconn.php | cut -f2 -d'"')

mysql -u$log -p$pas $log

— таким образом можно получить логин и пароль к базе данных Mysql Bitrix из командной строки linux на bash. Пути, конечно же, заменяйте на ваши собственные. В варианте, предоставляемом виртаульной машиной Битрикс, DOCUMENT_ROOT выглядит как /home/bitrix/www/.

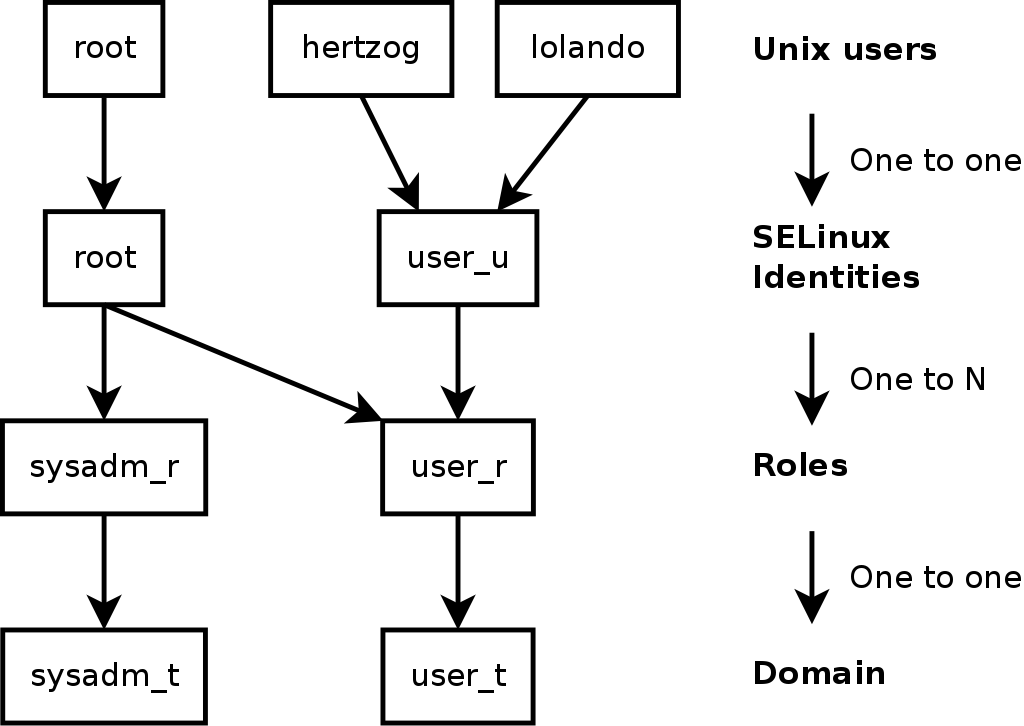

Сегодня мы поговорим о SELinux-пользователях, их создании, привязке, правам и другим вещам.

Сегодня мы поговорим о SELinux-пользователях, их создании, привязке, правам и другим вещам.