Итак, начнём с древнегреческой науки

Наблюдения и Наука

Итак, начнём с древнегреческой науки

IT в науке и наука в IT

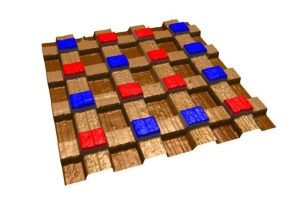

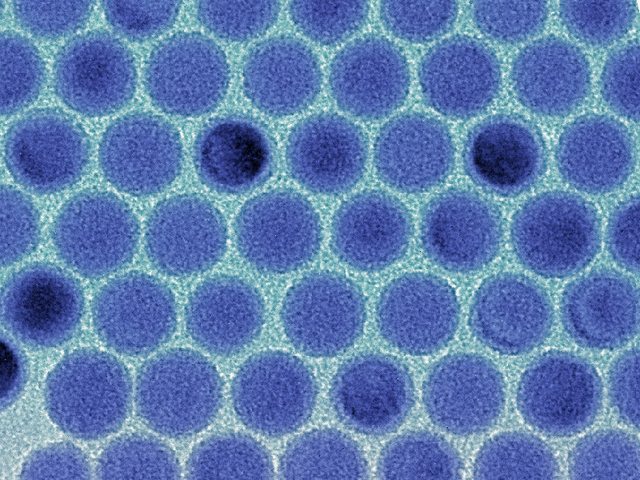

Нам всем известен почти единственный недостаток современных быстрых модулей оперативной памяти — энергозависимость, в свою очередь у долговременных накопителей оставляет желать лучшего скорость работы. Прототип памяти нового типа, описанный в Nature Communications, совмещает в себе как скорость, неизнашиваемость и низкое энергопотребление, так и энергонезависимость.

Нам всем известен почти единственный недостаток современных быстрых модулей оперативной памяти — энергозависимость, в свою очередь у долговременных накопителей оставляет желать лучшего скорость работы. Прототип памяти нового типа, описанный в Nature Communications, совмещает в себе как скорость, неизнашиваемость и низкое энергопотребление, так и энергонезависимость.

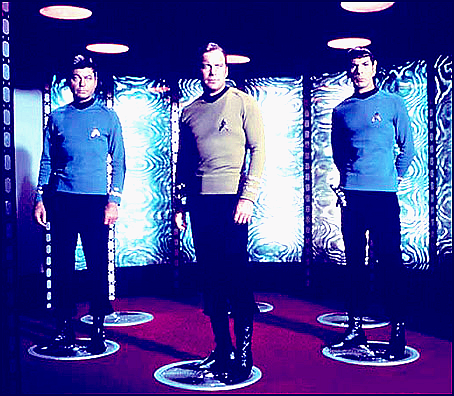

В продолжение, поднятой TimeCoder'ом темы о путешествии во времени, хочу предложить к обсуждению еще одну модель. TimeCoder в своей статье упомянул про световой конус в разрезе слияния реальностей. Однако давайте рассмотрим на этом же примере сам пространственно-временной скачок.

В продолжение, поднятой TimeCoder'ом темы о путешествии во времени, хочу предложить к обсуждению еще одну модель. TimeCoder в своей статье упомянул про световой конус в разрезе слияния реальностей. Однако давайте рассмотрим на этом же примере сам пространственно-временной скачок.

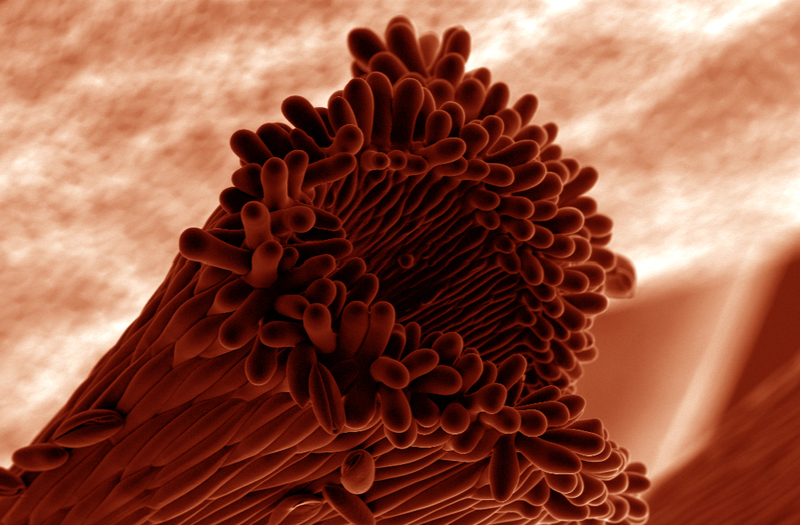

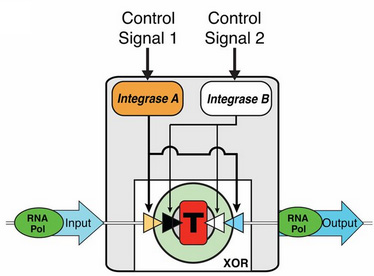

В XIX веке Чарльз Бэббидж, разрабатывая проект своей вычислительной машины, опирался на механические элементы. ЭНИАК, первая современная универсальная ЭВМ, созданная в середине 40-ых, базировалась на особенностях работы вакуумных ламп. Сегодня компьютеры используют транзисторы на основе полупроводниковых элементов для проведения логических операций.

В XIX веке Чарльз Бэббидж, разрабатывая проект своей вычислительной машины, опирался на механические элементы. ЭНИАК, первая современная универсальная ЭВМ, созданная в середине 40-ых, базировалась на особенностях работы вакуумных ламп. Сегодня компьютеры используют транзисторы на основе полупроводниковых элементов для проведения логических операций. Как же здорово иногда почитать качественные книги, в которых на популярном языке рассказывается о сложных научных теориях. Конечно, после таких книг нельзя говорить, что ты разбираешься в этих теориях, но получить хотя бы общее представление о них полезно. Одной из таких замечательных книг является «Битва при черной дыре» физика-теоретика Леонарда Сасскинда. Второе название книги «Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный для квантовой механики».

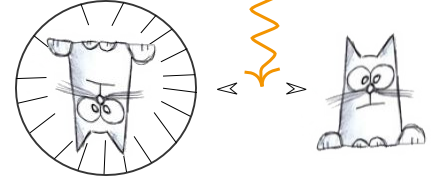

Как же здорово иногда почитать качественные книги, в которых на популярном языке рассказывается о сложных научных теориях. Конечно, после таких книг нельзя говорить, что ты разбираешься в этих теориях, но получить хотя бы общее представление о них полезно. Одной из таких замечательных книг является «Битва при черной дыре» физика-теоретика Леонарда Сасскинда. Второе название книги «Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный для квантовой механики».Стержень книги — это научный спор автора и его сторонников со Стивеном Хогингом (и его сторонников) по вопросу о том, пропадает ли информация, попавшая в черную дыру бесследно, или все-таки каким-то образом ее можно оттуда извлечь (теоретически). Хокинг считал, что информация пропадает, но это значит, что в этом случае должен переставать работать один из основных принципов квантовой механики, что обеспокоило Сасскинда и его друга, лауреата Нобелевской премии Герарда ’т Хоофта (интересно, что означает такой апостроф в начале фамилии?) Сасскинд пытался доказать, что информацию можно извлечь (опять же, теоретически), собрав частицы, которые образуются при испарения черной дыры. Самое интересное, что это самое испарение черных дыр предсказал и обосновал все тот же Хокинг в далеком 1974 году, и сейчас это излучение носит его имя.

Сасскинд рассказывает, как в течение долгих лет (начиная с 1983 года и до двухтысячных годов) появлялись различные теории, которые между собой взаимодействовали, и которые в результате помогли ответить на поставленный вопрос, разумеется, в пользу автора книги.  Самое замечательное во всей этой истории то, что этот спор был чисто научный, не перерос полемику и не сказался на отношениях между двумя сторонами.

Самое замечательное во всей этой истории то, что этот спор был чисто научный, не перерос полемику и не сказался на отношениях между двумя сторонами.