Алексей Рагозин о диагностических интерфейсах JVM на jug.msk.ru

Пользователь

Недавно Лукас Эдер заинтересовался в своём блоге, способен ли JIT-компилятор Java оптимизировать такой код, чтобы убрать ненужный обход списка из одного элемента:

// ... а тут мы "знаем", что список содержит только одно значение

for (Object object : Collections.singletonList("abc")) {

doSomethingWith(object);

}Вот мой ответ: JIT может даже больше. Мы будем говорить про HotSpot JVM 64 bit восьмой версии. Давайте рассмотрим вот такой простой метод, который считает суммарную длину строк из переданного списка:

static int testIterator(List<String> list) {

int sum = 0;

for (String s : list) {

sum += s.length();

}

return sum;

}Как многие помнят, некоторое время я развивал статический анализатор Java-байткода FindBugs. Однако проблем в FindBugs накопилось столько, что я решил, что будет проще написать новый анализатор байткода. Я не очень творчески назвал его HuntBugs. Разработка ведётся на GitHub. Он пока в ранней стадии разработки, иногда глючит и покрывает примерно 35% диагностик из FindBugs, но при этом добавляет свои интересные штуки. Попробовать можно на вашем Maven-проекте с помощью команды mvn one.util:huntbugs-maven-plugin:huntbugs (отчёт пишется в target/huntbugs/report.html). Альтернативно можно собрать вручную из гита и запустить приложение командной строки one.util.huntbugs.HuntBugs, которому можно подавать на вход JAR-файлы или каталоги с .class-файлами.

Как-нибудь потом, когда проект несколько повзрослеет, я расскажу о нём более подробно. А в этой статье я покажу, чего интересного нашёл HuntBugs в IntelliJ IDEA Community Edition. Я скачал с официального сайта и поставил последнюю версию этой IDE, а затем натравил HuntBugs на файл lib/idea.jar, в котором почти всё и лежит. Я люблю тестировать статический анализ на IDEA, потому что это IDE, в которой самой есть очень неплохой статический анализатор и разработчики им явно пользуются. Интересно посмотреть, что остаётся после него.

Многие люди жалуются, что в Java чего-то не хватает, что-то глючит или медленно работает. Хорошая новость: у вас есть возможность не жаловаться, а своими силами сделать Java лучше. Java практически полностью открыта в виде проекта OpenJDK. У этого проекта есть свои особенности, но в целом вам ничего не мешает самим сообщать о проблемах, исправлять их и даже разрабатывать новую функциональность. В этой статье я немного расскажу, как это делать новичку.

List int». Вопрос примитивной специализации дженериков лишь косвенно связан с затиранием, а польза от дженериков, видимых в ходе исполнения, сильно преувеличена молвой.

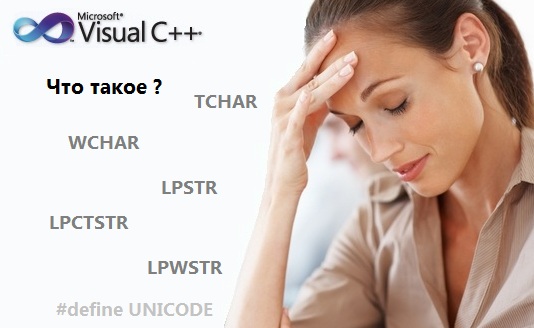

unsigned int (char, long), то в Java так не получится. Однако нередко возникает необходимость в выполнении арифметических операций именно с числами без знака. На первый взгляд кажется, что беззнаковые типы в принципе-то и не особо нужны (подумаешь, MaxInt для чисел со знаком меньше в два раза, если нужны числа больше, я просто возьму long и далее BigInteger). Но основное различие на самом деле не в том, сколько различных неотрицательных чисел можно положить в signed или unsigned int, а в том, как над ними производятся арифметические операции и сравнения. Если вы работаете с бинарными протоколами или с двоичной арифметикой, где важен каждый используемый бит, нужно уметь выполнять все основные операции в беззнаковом режиме. Рассмотрим эти операции по порядку:(int) myByte выполнит расширение до 32 бит со знаком — это означает, что если старший бит байта был установлен в 1, то результатом будет то же самое отрицательное число, но записанное в 32-битном формате:0xff -> 0xffffffff (-1)0x000000ff, в Java можно записать:int myInt = myByte & 0xff;

short myShort = myByte & 0xff;

int compareUnsigned(int a, int b) {

return Integer.compare( a ^ 0x80000000, b ^ 0x80000000 );

}

0x80, 0x8000 и 0x8000000000000000L.Явное указание типа локальных переменных зачастую не является необходимым. Разрешив разработчикам опускать его, мы хотим упростить разработку на Java, уменьшив необходимое количество формальностей, но при этом не жертвуя статической типизацией.