Если названия «Rework» и «37signals» вам хорошо знакомы, то на вашей улице наступил маленький праздник — совсем недавно на русском языке вышла их новая книга «Remote: Office Not Required» (в русском издании — «Remote: Офис не обязателен»). Книга доступна как в печатном варианте, так и в электронной версии.

Компания 37signals — создатель фреймворка Ruby on Rails, нескольких инструментов для управления проектами (из которых известнее всего Basecamp) и нескольких книг-бестселлеров (

Rework и Getting Real), посвященных принципам построения успешной компании-разработчика. Год назад была анонсирована их новая книга, посвященная преимуществам и организации удалённой работы — ее анонс

проскакивал на Хабре. На полках западных магазинов Remote появилась осенью, поэтому многие уже успели прочитать ее на языке оригинала — в том числе и основатель Хабрахабра Денис Крючков, который дал ей

краткую положительную оценку.

С тех пор 37signals успели переименоваться в

Basecamp (с целью повысить узнаваемость компании, они назвались по имени своего самого успешного продукта), а на этой неделе «Remote: Офис не обязателен» наконец-то появилась в продаже на русском языке. На оригинал у меня времени не нашлось, поэтому, дождавшись солнечного утра субботы, я отправился в книжный магазин, и спустя пару часов погрузился в чтение в электричке. Опасений насчет русского издания не было никаких: за дело снова взялось издательство бизнес-литературы Манн-Иванов-Фербер, выпустившее у нас предыдущий бестселлер 37signals —

Rework. На моей книжной полке эта книга давно занимает почетное место; вот и с Remote история повторилась — оригинальное оформление книги было полностью сохранено, замечательные иллюстрации снова на месте, качественный перевод прилагается — впрочем, от МИФ другого и не ожидалось.

Транспортная задача (классическая) — задача об оптимальном плане перевозок товара со складов в пункты потребления на транспортных средствах.

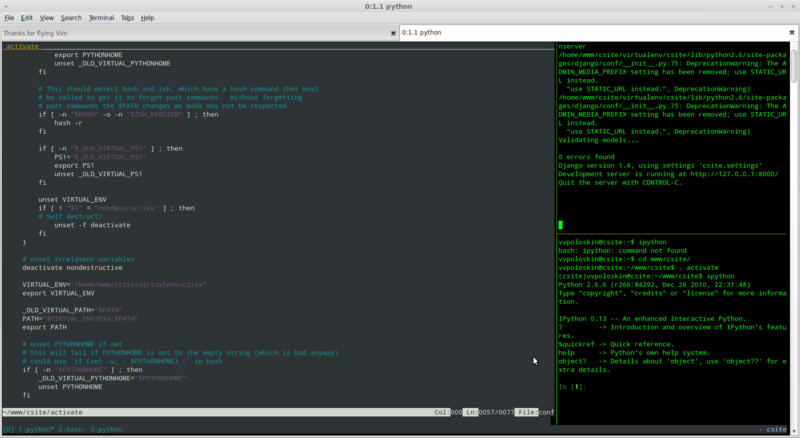

Транспортная задача (классическая) — задача об оптимальном плане перевозок товара со складов в пункты потребления на транспортных средствах. Я являюсь рядовым линукс-пользователем и поэтому не стоит от этой статьи ожидать очень умных ходов или нестандартных программистских решений. Все по мануалам. Но раз результат достигнут, значит кому-то кроме меня это может оказаться полезным.

Я являюсь рядовым линукс-пользователем и поэтому не стоит от этой статьи ожидать очень умных ходов или нестандартных программистских решений. Все по мануалам. Но раз результат достигнут, значит кому-то кроме меня это может оказаться полезным.