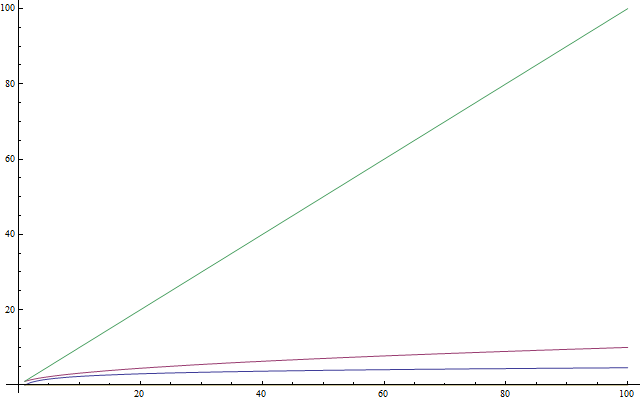

Пакеты numpy и scipy предоставляют прекрасные возможности для быстрого решения различных вычислительных задач. Концепция универсальных функций (ufunc), работающих как со скалярными значениями, так и с массивами различных размерностей, позволяет получить высокую производительность при сохранении присущей языку Python простоты и элегантности. Универсальная функция обычно используются для выполнения одной операции над большим массивом данных, что идеально подходит для оптимизации с помощью SIMD-инструкций, однако мне не удалось найти готового решения, основанного на свободном программном обеспечении и позволяющего использовать SIMD для вычисления в numpy таких математических функций, как синус, косинус и экспонента. Реализовывать алгоритмы вычисления этих функций с нуля совсем не хотелось, но к счастью в интернете нашлось несколько свободных библиотек на языке «С». Преодолев лень сомнения, я решил написать собственный numpy-модуль, предлагающий универсальные функции для синуса, косинуса и экспоненты. За подробностями и результатами тестов добро пожаловать под кат.

Пишем numpy-модуль для ускорения математических функций с помощью SIMD-инструкций

11 min

Tutorial

Доброго вечера, дорогие Хабровчане. Мы продолжаем изучение Erlang для самых маленьких.

Доброго вечера, дорогие Хабровчане. Мы продолжаем изучение Erlang для самых маленьких.  Сидел я как-то дома, читал

Сидел я как-то дома, читал

(с) xkcd

(с) xkcd