Так какого же чёрта моё прекрасное IT превращается в детский сад «Весёлый Програм-Мишка»?

Иди-ка ты на !@# со своей «токсичностью»

Так какого же чёрта моё прекрасное IT превращается в детский сад «Весёлый Програм-Мишка»?

Data Science

Сегодня взял в руки книжку Эндрю Таненбаума "Архитектура компьютера" (последнее издание на русском языке вышло в 2018 году). Я ее пролистывал лет 10 назад, но сегодня решил пролистать снова, чтобы быть абсолютно уверенным в том что я напишу ниже. А именно: это книжка была вредна для образования. Она плодила не инженеров-проектировщиков, а потенциальных игроков для телевикторины "Что-Где-Когда?" и спорщиков-всезнаек на форумах интернета, которые могли рассуждать часами о микрокоде и джава-процессорах, нагибая собеседников своей эрудицией про очереди микроопераций (стр 291 4-го издания 2003-го года) и защелках в трактах данных (стр. 286), но при этом ничего не могли сделать своими руками.

Меня зовут Даниил Охлопков, и я расскажу про свой подход к написанию скриптов, извлекающих данные из интернета: с чего начать, куда смотреть и что использовать.

Написав тонну парсеров, я придумал алгоритм действий, который не только минимизирует затраченное время на разработку, но и увеличивает их живучесть, робастность и масштабируемость.

В статье представлены результаты использования пакетов ggstatsplot и ggpmisc, позволяющих визуализировать результаты проверки статистических гипотез и параметры уравнений регрессий.

В своей работе я столкнулся с необходимостью организации задач сотрудников департамента аналитики в едином окне и построения прозрачной схемы оценки их загруженности.

Какие есть варианты?

Сравнивая различные инструменты и таскменеджеры, выбор пал на одного из популярных игроков рынка - Trello. Однако, сразу после выбора программы, возникло новое препятствие. В бесплатной версии этого приложения отсутствовала возможность синхронизации досок нескольких сотрудников воедино без сторонних сервисов, типа Zapier, где для большого проекта тоже нужна лицензия.

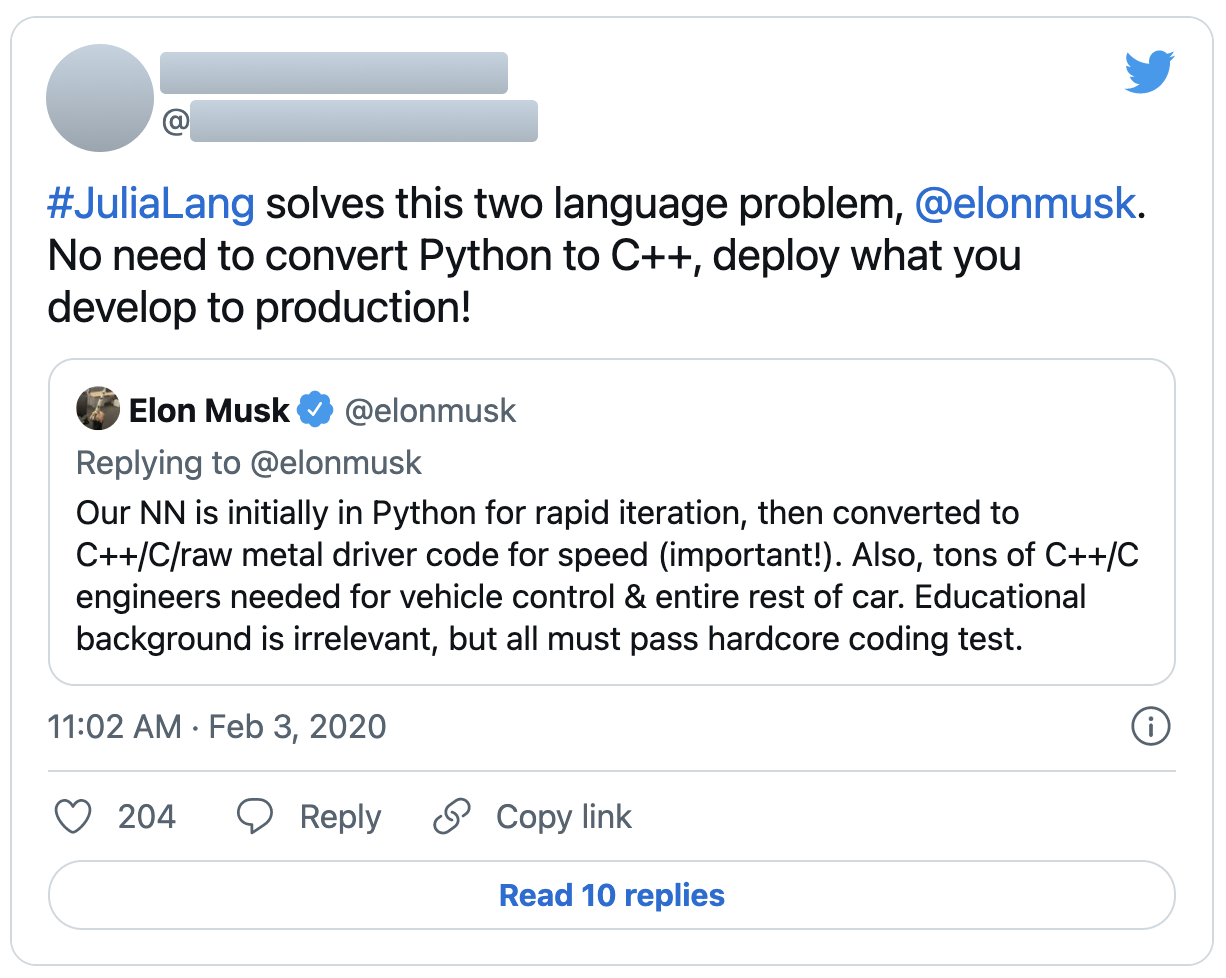

Julia – мой любимый язык программирования и основной рабочий инструмент для проведения научных исследований и подготовки научной графики. Я восхищаюсь её простотой, изящностью и производительностью. Именно благодаря Julia я вошёл во вкус и начал получать удовольствие от самого процесса программирования. Иногда могу программировать что-то с утра и до вечера несколько дней подряд, но при этом я не являюсь в полной мере ни программистом, ни работником IT-отрасли. У меня нет полноценного IT образования и я никогда не работал программистом. В некотором смысле я являюсь именно тем, для кого разрабатывался язык - я учёный, исследователь. Моя работа всегда была связана с геологией, а программирование было только способом автоматизации каких-то операций или получения результата, недостижимого с использованием существующих средств. Года три я программировал на R, потом перешёл на Julia. И вот, по прошествии двух лет, я хочу поделиться некоторыми проблемами, которые я вижу у Julia и её экосистемы. Не чтобы пожаловаться, а чтобы предупредить и подготовить тех, кто только приступает к освоению этого прекрасного языка, или только присматривается к нему. В сети много восторженных статей двух-трёхлетней давности, есть и современные разборы проблем от профессиональных программистов. А я хочу постараться передать взгляд учёного, простого пользователя, решающего с помощью Julia свои повседневные не самые сложные задачи.

Здесь собраны лучшие и самые полезные репозитории Github, которые будут служить вам долгое время.

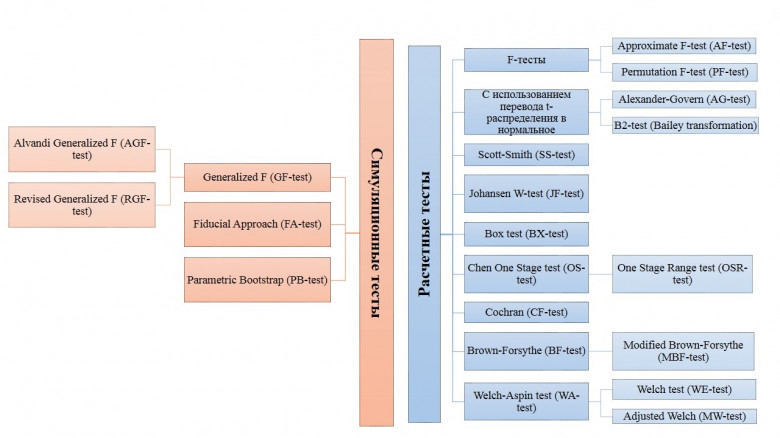

Задача определения равенства средних при условии равных дисперсий - классическая задача математической статистики, которую решают в техникумах и ВУЗах. Однако МС как наука очень похожа на болото - при попытке спрыгнуть в сторону с кочки классически решаемой задачи можно увязнуть или вовсе утонуть

Рассматриваемая задача - одна из таких. На самом деле, заботливыми математиками уже разработано порядка двух десятков разных статистических тестов для решения такого рода задач, что ставит вопрос из разряда "какой из них применять"

Для решения этой задачи была разработана процедура, позволяющая для каждого конкретного случая определить лучший статистический тест.

Примерно сорок пять лет назад у команды разработчиков из Motorola появилась идея создания нового микропроцессора — простого, удобного в использовании и дешёвого в производстве. Родная компания не была в этом заинтересована, но и не мешала. И то наследие, которое оставила эта маленькая команда, продолжает жить в каждом ПК.

Рассказываем о том, как появился чип 6502.

Одной из актуальных проблем во все времена, является проблема подготовки отчётов. Поскольку Julia — язык, пользователи которого непосредственно связаны с задачами анализа данных, подготовки статей и красивых презентаций с результатами расчётов и отчётов, то эту тему просто нельзя обойти мимо.

Изначально эта статья планировалась набор рецептов для генерации отчётов, однако рядом с отчётами находится тема документирования, с которой у генераторов отчётов много пересечений. Поэтому сюда включены средства по критерию возможности внедрения выполняемого кода на Julia в шаблон с некоторой разметкой. Наконец, отметим, что в обзор вошли генераторы отчётов как реализованные на самой Julia, так и средства, написанные на других языках программирования. Ну и, естественно, не остались без внимания некоторые ключевые моменты самого языка Julia, без которых может быть не ясно, в каких случаях и какие средства стоит использовать.

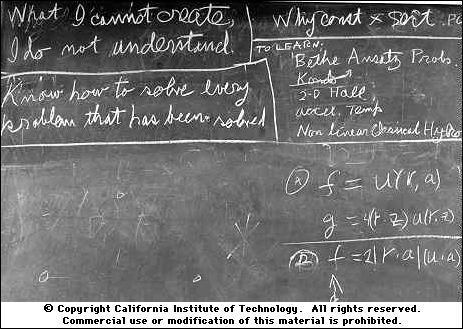

Здравствуйте, коллеги. В конце 1960-ых годов прошлого века Ричард Фейнман прочитал в Калтехе курс лекций по общей физике. Фейнман согласился прочитать свой курс ровно один раз. Университет понимал, что лекции станут историческим событием, взялся записывать все лекции и фотографировать все рисунки, которые Фейнман делал на доске. Может быть, именно после этого у университета осталась привычка фотографировать все доски, к которым прикасалась его рука. Фотография справа сделана в год смерти Фейнмана. В верхнем левом углу написано: "What I cannot create, I do not understand". Это говорили себе не только физики, но и биологи. В 2011 году, Крейгом Вентером был создан первый в мире синтетический живой организм, т.е. ДНК этого организма создана человеком. Организм не очень большой, всего из одной клетки. Помимо всего того, что необходимо для воспроизводства программы жизнедеятельности, в ДНК были закодированы имена создателей, их электропочты, и цитата Ричарда Фейнмана (пусть и с ошибкой, ее кстати позже исправили). Хотите узнать, к чему эта прохладная тут? Приглашаю под кат, коллеги.

Здравствуйте, коллеги. В конце 1960-ых годов прошлого века Ричард Фейнман прочитал в Калтехе курс лекций по общей физике. Фейнман согласился прочитать свой курс ровно один раз. Университет понимал, что лекции станут историческим событием, взялся записывать все лекции и фотографировать все рисунки, которые Фейнман делал на доске. Может быть, именно после этого у университета осталась привычка фотографировать все доски, к которым прикасалась его рука. Фотография справа сделана в год смерти Фейнмана. В верхнем левом углу написано: "What I cannot create, I do not understand". Это говорили себе не только физики, но и биологи. В 2011 году, Крейгом Вентером был создан первый в мире синтетический живой организм, т.е. ДНК этого организма создана человеком. Организм не очень большой, всего из одной клетки. Помимо всего того, что необходимо для воспроизводства программы жизнедеятельности, в ДНК были закодированы имена создателей, их электропочты, и цитата Ричарда Фейнмана (пусть и с ошибкой, ее кстати позже исправили). Хотите узнать, к чему эта прохладная тут? Приглашаю под кат, коллеги.

Приветствую тебя, Хабр! Наверняка вы заметили, что тема стилизации фотографий под различные художественные стили активно обсуждается в этих ваших интернетах. Читая все эти популярные статьи, вы можете подумать, что под капотом этих приложений творится магия, и нейронная сеть действительно фантазирует и перерисовывает изображение с нуля. Так уж получилось, что наша команда столкнулась с подобной задачей: в рамках внутрикорпоративного хакатона мы сделали стилизацию видео, т.к. приложение для фоточек уже было. В этом посте мы с вами разберемся, как это сеть "перерисовывает" изображения, и разберем статьи, благодаря которым это стало возможно. Рекомендую ознакомиться с прошлым постом перед прочтением этого материала и вообще с основами сверточных нейронных сетей. Вас ждет немного формул, немного кода (примеры я буду приводить на Theano и Lasagne), а также много картинок. Этот пост построен в хронологическом порядке появления статей и, соответственно, самих идей. Иногда я буду его разбавлять нашим недавним опытом. Вот вам мальчик из ада для привлечения внимания.

Пару месяцев назад появилась занятная статья с анализом классической задачи о расстановке ферзей на шахматной доске (см. детали и историю ниже). Задача невероятно известная и вся уже рассмотрена под микроскопом, поэтому было удивительно, что появилось что-то действительно новое.

Сможете поставить ещё шесть? А найти все решения?

(картинка из статьи)

Далее, к сожалению, произошла какая-то совершенно невразумительная история из цепочки вот таких вот превращений:

Стоит отметить, что пять наугад открытых ссылок на русском ещё меньше проясняли картину происходящего.

Я тут подумал — надо бы кому-то эту странную цепочку прервать и нормальным языком изложить суть событий.

О чём пойдёт речь:

Последнее время, и, есть такое подозрение, что не последнее, а это перманентное состояние Хабра, много всяких публикаций на тему "Как я (мой друг\Лена\педиатр-офтальмолог\кошка моей жены) вошли в IT в 45 лет".

И неоднократно замечалось. что такие публикации есть типичная "ошибка выжившего" - потому что те, у кого ни хрена не получилось, ничего подобного не пишут.

Потому я попробую эту тему немножечко копнуть на своем примере и таки написать, почему Я НЕ ВОШЕЛ В IT. Хотя мысли посещают постоянно, регулярно, и все вокруг меня прямо в спину пихают. "Иди в IT", - говорят они. - "Там хорошо получают", - говорят они.

Но я, если честно, совсем не в восторге от этих перспектив. Впрочем, начнем с начала.

В 2021-2022 годах уже ни для кого не секрет, что понимать логику работы моделей машинного обучения важно и нужно. Иначе можно насобирать множество проблем: от того, что модель не будет принята конечным пользователем, потому что непонятна, до того, что она будет работать неправильно, а поймем мы это уже слишком поздно.

Для интерпретируемости в машинном обучении устоялись термины Interpretable ML и Explainable AI (XAI). Объединяет их одно - стремление сделать модели машинного обучения понятными для конечного пользователя.

Под катом поговорим о том, что интересного произошло в интерпретируемости в 2021 г.