Ретроспектива: Heroes of Might & Magic III

Heroes of Might & Magic III через полтора года исполняется 20 лет. Игра, покорившая не одно поколение своим волшебством, не потеряла своей привлекательности и сегодня — многие называют её «новыми шахматами», утверждая, что превзойти «магическую» формулу третьих «Героев» с тех пор так никому и не удалось.

Сегодня вашему вниманию предлагается рассказ о том, как появились на свет HoMM III и её наследники. Учитывая, что знания, проливающие свет на события тех дней, всегда могут кануть в Лету, и их не спасет даже The Internet Archive (что уже произошло с некоторыми интервью) — а сама серия, по слухам, волей Ubisoft отправлена в глубокую «заморозку» из-за неважных финансовых показателей последней части франшизы — лучше сделать это сегодня, чем завтра.

Мой рассказ является реконструкцией событий, происходивших два десятилетия назад, и в его основе лежат десятки источников — поэтому он может содержать некоторые неточности; к счастью, история пока сохранила для нас достаточно сведений про то, как New World Computing и 3DO смогли произвести на свет игру, удавшуюся настолько, что мы годы спустя продолжаем в неё играть. Узнаете вы и про то, что произошло после выпуска третьих «Героев».

Когда всё закончится, ты забудешь о том, как тяжело тебе было, и захочешь повторить это снова.

Джон Ван Канегем, «Напутствие тем, кто переживает кранч»

Дисклеймер: каждый раз, когда речь заходит про «Героев», обязательно находится человек, который сразу же идёт их устанавливать. Вот почему лучшего дня для публикации этого поста, чем пятница, попросту не существует — чтобы к утру понедельника абсолютно все успели прийти в себя.

Привет, Хабр!

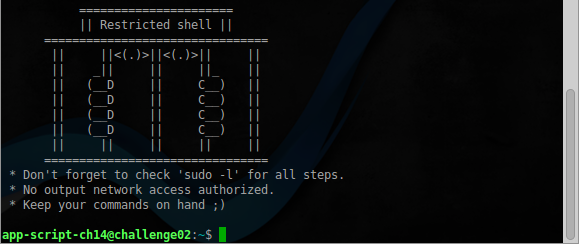

Привет, Хабр! Недавно мы в Voximplant улучшали авторизацию в SDK. Посмотрев на результаты, я несколько опечалился, что вместо простого и понятного токена их стало две штуки: access token и refresh token. Которые мало того что надо регулярно обновлять, так еще документировать и объяснять в

Недавно мы в Voximplant улучшали авторизацию в SDK. Посмотрев на результаты, я несколько опечалился, что вместо простого и понятного токена их стало две штуки: access token и refresh token. Которые мало того что надо регулярно обновлять, так еще документировать и объяснять в

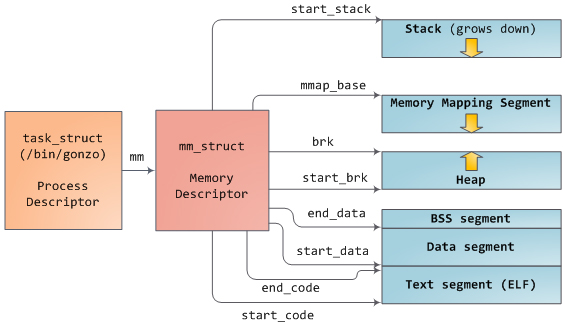

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.

Реляционные базы данных (РБД) используются повсюду. Они бывают самых разных видов, от маленьких и полезных SQLite до мощных Teradata. Но в то же время существует очень немного статей, объясняющих принцип действия и устройство реляционных баз данных. Да и те, что есть — довольно поверхностные, без особых подробностей. Зато по более «модным» направлениям (большие данные, NoSQL или JS) написано гораздо больше статей, причём куда более глубоких. Вероятно, такая ситуация сложилась из-за того, что реляционные БД — вещь «старая» и слишком скучная, чтобы разбирать её вне университетских программ, исследовательских работ и книг.

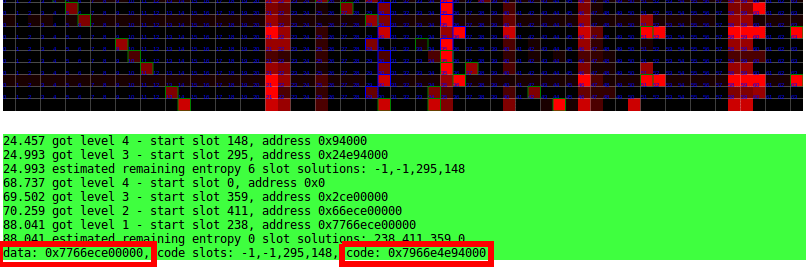

Началось все с того, что я оптимизировал отдачу ошибки

Началось все с того, что я оптимизировал отдачу ошибки