После выхода Ubuntu 16.04 (новый LTS релиз), systemd стал реальностью всех основных дистрибутивов Linux, использующихся на серверах. Это означает, что можно закладываться на расширенные возможности systemd, не рискуя оставить часть пользователей приложения «за бортом».

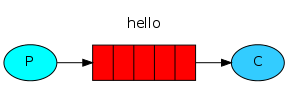

Этот пост о том, как реализовать многоворкерное приложение средствами systemd.

Abstract: Использование шаблонов сервисов и target'ов для запуска нескольких инстансов сервиса (реализация «воркеров»). Зависимость PartOf. Немного про [install] секцию у unit'ов.

Вступление

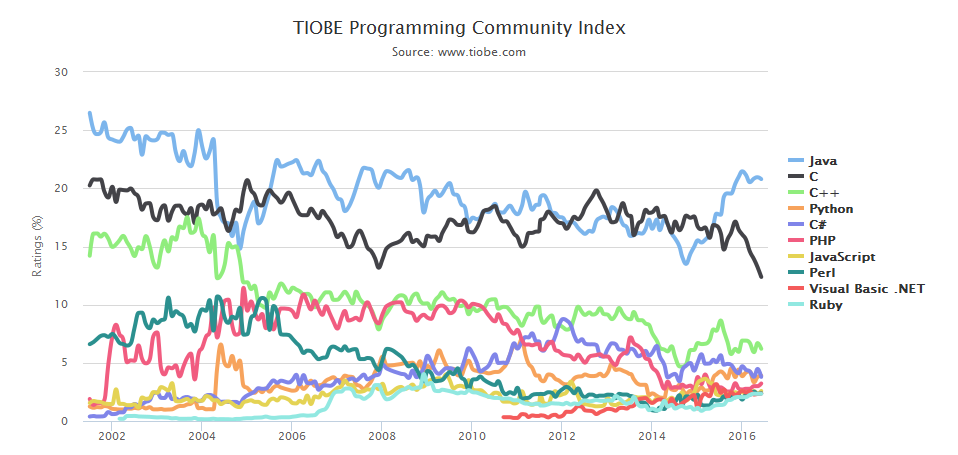

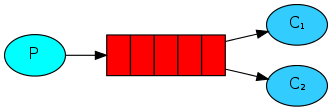

Многие языки программирования с плохой или никакой многопоточностью (Python, Ruby, PHP, довольно часто C/C++) используют концепцию «воркера». Вместо того, чтобы городить сложные отношения между тредами внутри приложения, они запускают несколько однопоточных копий приложения, каждое из которых берёт на себя кусок нагрузки. Благодаря опции

SO_REUSEPORT есть даже возможность «вместе» слушать на одном и том же порту, что покрывает большинство задач, в которых возникает потребность в воркерах (собственно, обычные серверные приложения, реализующие API или обслуживающие веб-сайт).

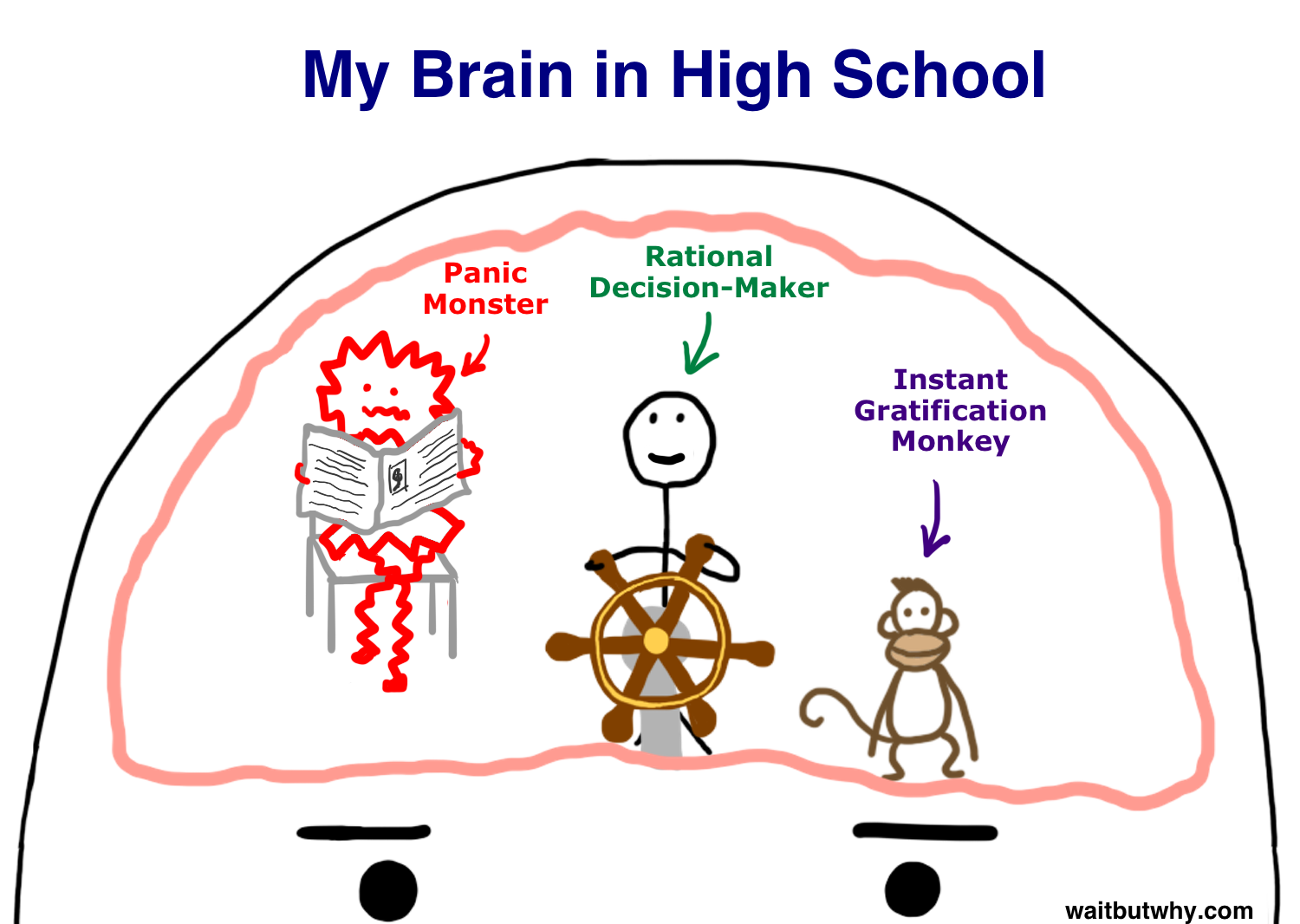

Но такой подход требует наличия «супервизора», который отвечает за запуск копий, следит за их состоянием, обрабатывает ошибки, завершает при всякого рода stop/reload и т.д. При кажущейся тривиальности — это совершенно не тривиальная задача, полная нюансов (например, если один из воркеров попал в TASK_UNINTERRUPTIBLE или получил SIGSTOP, то могут возникнуть проблемы при restart у не очень хорошо написанного родителя).

Есть вариант запуска без супервизора, но в этом случае задача reload/restart перекладывается на администратора. При модели «один процесс на ядро» перезапуск сервиса на 24-ядерном сервере становится кандидатом в автоматизацию, которая в свою очередь требует обработки всех тех же самых SIGSTOP и прочих сложных нюансов.

Одним из вариантов решения проблемы является использование шаблонов сервисов systemd вместе с зависимостью от общего target'а.

Для быстрой обработки пакетов требуется обнаруживать битовые шаблоны и быстро (со скоростью работы канала) принимать решения о нужных действиях на основе наличных битовых шаблонов. Эти битовые шаблоны могут принадлежать одному из нескольких заголовков, присутствующих в пакете, которые, в свою очередь, могут находиться на одном из нескольких уровней, например Ethernet, VLAN, IP, MPLS или TCP/UDP. Действия, определяемые по битовым шаблонам, могут различаться — от простого перенаправления пакетов в другой порт до сложных операций перезаписи, для которых требуется сопоставление заголовка пакета из одного набора протоколов с другими. К этому следует добавить функции управления трафика и политик трафика, брандмауэры, виртуальные частные сети и т. п., вследствие чего сложность операций, которые необходимо выполнять с каждым пакетом, многократно возрастает.

Для быстрой обработки пакетов требуется обнаруживать битовые шаблоны и быстро (со скоростью работы канала) принимать решения о нужных действиях на основе наличных битовых шаблонов. Эти битовые шаблоны могут принадлежать одному из нескольких заголовков, присутствующих в пакете, которые, в свою очередь, могут находиться на одном из нескольких уровней, например Ethernet, VLAN, IP, MPLS или TCP/UDP. Действия, определяемые по битовым шаблонам, могут различаться — от простого перенаправления пакетов в другой порт до сложных операций перезаписи, для которых требуется сопоставление заголовка пакета из одного набора протоколов с другими. К этому следует добавить функции управления трафика и политик трафика, брандмауэры, виртуальные частные сети и т. п., вследствие чего сложность операций, которые необходимо выполнять с каждым пакетом, многократно возрастает.