Новые рекорды: найдено 51-ое простое число Мерсенна

(Примечание переводчика: не нашёл публикации (-ий) по данной теме на Хабре.)

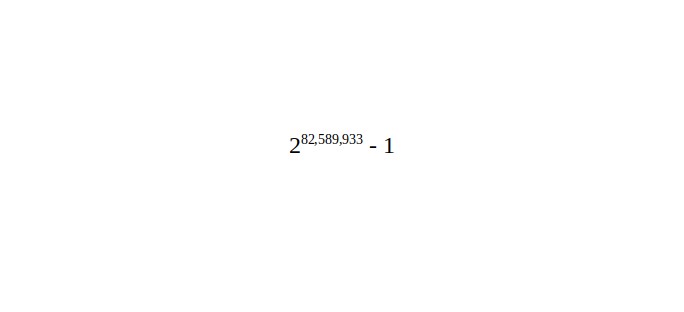

Блоуинг Рок, Северная Каролина, 21 декабря 2018 года — организация Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS, масштабный Интернет-проект по поиску простых чисел Мерсенна) обнаружила самое большое известное простое число 282589933 - 1, состоящее из 24 863 048 знаков. Компьютер добровольца Патрика Ляроша вычислил его 7 декабря 2018 года. Патрик — один из тысяч, использующих бесплатное ПО GIMPS.

Новое простое число, также известное как M82589933, вычислено перемножением 82 589 933 двоек и вычитанием единицы. Оно превосходит предыдущее рекордное простое число более чем на полтора миллиона разрядов, в особом классе исключительно редких простых, известных как числа Мерсенна. Это всего пятьдесят первое открытое простое число Мерсенна; вычисление каждого последующего становится сложнее. Простые числа Мерсенна названы по имени французского монаха Марина Мерсенна, изучавшего эти числа больше 350 лет назад. Основанная в 1996 году GIMPS обнаружила последние 17 простых чисел Мерсенна.