Часть I

Часть II

Часть III

Часть IV

Это полная версия предыдущей статьи, к которой добавлены тестбенчи.

Спроектируем Little Man Computer на языке Verilog.

Статья про LMC была на Хабре.

Online симулятор этого компьютера здесь.

Напишем модуль оперативной памяти (ОЗУ), состоящий из четырех (ADDR_WIDTH=2) четырёхбитных (DATA_WIDTH=4) слов. Данные загружаются в ОЗУ из data_in по адресу adr при поступлении тактового сигнала clk.

module R0 #(parameter ADDR_WIDTH = 2, DATA_WIDTH = 4)

(

input clk, //тактовый сигнал

input [ADDR_WIDTH-1:0] adr, //адрес

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in, //порт ввода данных

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out //порт вывода данных

);

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [2**ADDR_WIDTH-1:0]; //объявляем массив mem

always @(posedge clk) //при поступлении тактового сигнала clk

mem [adr] <= data_in; //загружаем данные в ОЗУ из data_in

assign RAM_out = mem[adr]; //назначаем RAM_out портом вывода данных

endmodule

```<cut/>

В тестбенче загрузим 0001 по адресу 00, 0010 по адресу 01, 0100 по адресу 10, 1000 по адресу 11:

<!--<spoiler title="Создание тестбенча">-->

Создать новый проект, создать файлы R0.v и tR0.v (эти файлы автоматически добавятся к проекту).

Скомпилировать оба файла.

Запустить моделирование скомпилированного файла tR0.v

<!--</spoiler>-->```verilog

module tR0;

reg clk;

reg [1:0] adr;

reg [3:0] data_in;

wire [3:0] RAM_out;

R0 test_R0 (clk, adr, data_in,RAM_out);

initial

begin

clk = 0;

adr[0] = 0;

adr[1] = 0;

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

#5 data_in[0] = 1;

#5 clk = 1;

#5 adr[0] = 1; data_in[0] = 0; data_in[1] = 1; clk = 0;

#5 clk = 1;

#5 adr[0] = 0; adr[1] = 1; data_in[1] = 0; data_in[2] = 1; clk = 0;

#5 clk = 1;

#5 adr[0] = 1; adr[1] = 1; data_in[2] = 0; data_in[3] = 1; clk = 0;

#5 clk = 1;

#5 adr[0] = 0; adr[1] = 0; data_in[3] = 0; clk = 0;

#5 adr[0] = 1; adr[1] = 0;

#5 adr[0] = 0; adr[1] = 1;

#5 adr[0] = 1; adr[1] = 1;

#5 adr[0] = 0; adr[1] = 0;

#5 adr[0] = 1; adr[1] = 0;

#5 adr[0] = 0; adr[1] = 1;

#5 adr[0] = 1; adr[1] = 1;

#5 adr[0] = 0; adr[1] = 0;

#5 adr[0] = 1; adr[1] = 0;

#5 adr[0] = 0; adr[1] = 1;

#5 adr[0] = 1; adr[1] = 1;

end

endmodule

Подключим счётчик к адресному входу ОЗУ. На вход счётчика необходимо подключить тактовый генератор.

Вот пример программы, использующей внутренний генератор ALTUFM_OSC. Частота штатного генератора 5.5 МГц (MAX II EPM240 CPLD Minimal Development Board).

module inner_Clock ( output reg LED);

ALTUFM_OSC osc( .oscena(1'b1), .osc(clk));

reg signal;

reg [24:0] osc_counter;

reg [24:0] const_data = 25'b10110111000110110000000;

initial

begin

signal = 1'b0;

osc_counter = 25'b0;

end

//досчитываем до 6 000 000 и обнуляем счетчик osc_counter

always @(posedge clk)

begin

osc_counter <= osc_counter+ 1'b1;

if(osc_counter == const_data)

begin

signal <= ~signal;

osc_counter <= 25'b0;

end

LED = signal; // LED мигает ~1 раз в сеунду.

end

endmodule

Вообще, в данной схеме можно использовать внешний генератор меандра, например КМОП таймер 555 (работающий от 3.3V) или микросхему К155ЛА3 (К155ЛА3 представляет 4 логических элемента 2И-НЕ).

Подключим таймер 555 к счётчику, подключим счётчик к адресному входу ОЗУ.

Теперь при поступлении тактового сигнала на счётчик будет происходить переход на следующую ячейку в памяти. На тактовый вход ОЗУ подключим кнопку RAM_button — данные в ОЗУ будут загружаться при нажатии на эту кнопку.

module R1 (timer555, RAM_button, data_in, RAM_out, counter);

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

input timer555;

input RAM_button;

//input [ADDR_WIDTH-1:0] adr;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

output reg [1:0] counter;

// Counter

always @(posedge timer555)

counter <= counter + 1;

// RAM

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr;

assign adr = counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM_button)

mem [adr] <= data_in;

assign RAM_out = mem[adr];

endmodule

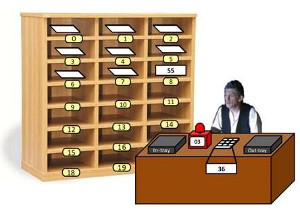

Вот так выглядит схема в RTL Viewer

В симуляторе ModelSim эта схема работать не будет, так как симулятору не известно начальное значение регистров counter[1:0].

Работоспособность схемы можно проверить, непосредственно загрузив программу в ПЛИС.

Далее, добавим в счетчик функцию загрузки. Загрузка из data_in [1:0] производится нажатием на кнопку Counter_load

module R2 (counter, timer555, Counter_load, RAM_button, data_in, RAM_out);

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

output [1:0] counter;

input timer555, Counter_load;

// input [N-1:0] adr;

input RAM_button;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

// Counter

reg [1:0] counter;

always @ (posedge timer555 or posedge Counter_load)

if (Counter_load)

counter <= data_in[1:0];

else

counter <= counter + 2'b01;

// RAM

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr;

assign adr = counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM_button)

mem [adr] <= data_in;

assign RAM_out = mem[adr];

endmodule

Вот так выглядит подключение кнопок и светодиодов в Pin Planner'е:

Загрузим 0001 по адресу 00, 0010 по адресу 01, 0100 по адресу 10, 1000 по адресу 11

module tR2;

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

reg timer555, Counter_load, RAM_button;

wire [1:0] counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

R2 test_R2(counter, timer555, Counter_load, RAM_button, data_in, RAM_out);

initial // Clock generator

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

Counter_load = 0;

RAM_button = 0;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=0; Counter_load=1; RAM_button=0;

#5 data_in[0]=1; data_in[1]=0; Counter_load=0; RAM_button=1;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=0; Counter_load=0; RAM_button=0;

#5 data_in[0]=1; data_in[1]=0; Counter_load=1; RAM_button=0;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=1; Counter_load=0; RAM_button=1;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=0; Counter_load=0; RAM_button=0;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=1; Counter_load=1; RAM_button=0;

#5 data_in[2]=1; data_in[0]=0; data_in[1]=0; Counter_load=0; RAM_button=1;

#5 data_in[2]=0; data_in[0]=0; data_in[1]=0; Counter_load=0; RAM_button=0;

#5 data_in[0]=1; data_in[1]=1; Counter_load=1; RAM_button=0;

#5 data_in[3]=1; data_in[0]=0; data_in[1]=0; Counter_load=0; RAM_button=1;

#5 data_in[3]=0; data_in[0]=0; data_in[1]=0; Counter_load=0; RAM_button=0;

end

endmodule

В отдельном модуле создаем 4bit'ный регистр (аккумулятор).

Данные загружаются в регистр при нажатии на кнопку reg_button:

module register4

(

input [3:0] reg_data,

input reg_button,

output reg [3:0] q

);

always @(posedge reg_button)

q <= reg_data;

endmodule

Добавим в общую схему аккумулятор Acc, мультиплексор MUX2 и сумматор sum.

Сумматор прибавляет к числу в аккумуляторе Acc числа из памяти.

На сигнальные входы мультиплексора подаются числа data_in и sum.

Число из MUX2 загружается в аккумулятор Acc при нажатии кнопки Acc_button.

Число из Асс загружается в ОЗУ при нажатии кнопки RAM_button.

module R3 (MUX_switch, Acc_button, Acc, counter, timer555,

Counter_load, RAM_button, data_in, RAM_out);

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

input MUX_switch;

input Acc_button;

output [3:0] Acc;

input timer555, Counter_load;

output [1:0] counter;

// input [N-1:0] adr;

input RAM_button;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

// Counter

reg [1:0] counter;

always @ (posedge timer555 or posedge Counter_load)

if (Counter_load)

counter <= data_in[1:0];

else

counter <= counter + 2'b01;

// RAM

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr;

assign adr = counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM_button)

mem [adr] <= Acc;

assign RAM_out = mem[adr];

// sum

wire [3:0] sum;

assign sum = Acc + RAM_out;

// MUX2

reg [3:0] MUX2;

always @*

MUX2 = MUX_switch ? sum : data_in;

//Схема подавления дребезга контактов кнопки Acc_button

/* reg Acc_dff;

always @(posedge Acc_button or negedge timer555)

if (!timer555)

Acc_dff <= 1'b0;

else

Acc_dff <= timer555; */

//Acc

register4 Acc_reg(

.reg_data(MUX2),

//.reg_button(Acc_dff),

.reg_button(Acc_button),

.q(Acc)

);

endmodule

Для программного подавления дребезга можно применить простую схему

/* reg Acc_dff;

always @(posedge Acc_button or negedge timer555)

if (!timer555)

Acc_dff <= 1'b0;

else

Acc_dff <= timer555; */

А можно использовать одновибратор (ждущий мультивибратор), собранный на таймере 555 или микросхеме К155ЛА3

Далее, будем складывать числа, например, 2 и 3.

- Загружаем числа в ОЗУ

- Обнуляем Асс

- Переключаем MUX2

- Загружаем первое число из ОЗУ в Асс

- Прибавляем к числу в Асс второе число из ОЗУ

- Загружаем сумму в ОЗУ

module tR3;

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

reg MUX_switch;

reg Acc_button;

wire [3:0] Acc;

reg timer555, Counter_load, RAM_button;

wire [1:0] counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

R3 test_R3(MUX_switch, Acc_button, Acc, counter, timer555,

Counter_load, RAM_button, data_in, RAM_out);

initial

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

Counter_load = 0;

Acc_button = 0;

RAM_button = 0;

MUX_switch = 0;

#5 Counter_load = 1;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=1; Counter_load = 0;

#5 Acc_button = 1;

#5 RAM_button = 1;

#5 data_in[0]=0; data_in[1] = 0; Acc_button = 0; RAM_button = 0;

#5 data_in[0]=1; data_in[1]=1;

#15 Acc_button = 1;

#5 RAM_button = 1;

#5 Acc_button = 0;

#5 data_in[0]=0; data_in[1] = 0; RAM_button = 0;

#10 Acc_button = 1;

#10 Acc_button = 0;

#60 MUX_switch = 1;

#10 Acc_button = 1;

#10 Acc_button = 0;

#30 Acc_button = 1;

#10 Acc_button = 0;

#30 RAM_button = 1;

#10 RAM_button = 0;

end

endmodule

Добавим в основной модуль элемент, вычитающий из числа в аккумуляторе число, записанное в памяти.

wire [3:0] subtract;

assign subract = Acc - RAM_out ;

Заменим двухвходовой мультиплексор 4х_входовым```verilog

always @*

MUX4 = MUX_switch[1]? (MUX_switch[0]? RAM_out: subtract)

: (MUX_switch[0]? sum: data_in);

Подключим к аккумулятору устройство вывода (4bit'ный регистр), также подключим к аккумулятору 2 флага:

1. Флаг "Ноль" - это лог. элемент 4ИЛИ-НЕ. Флаг поднимается, если содержимое Асс равно нулю.

2. Флаг "Ноль или Положительное число" - это лог. элемент НЕ на старшем разряде четырёхразрядного аккумулятора. Флаг поднимается, если содержимое Асс больше или равно нулю.

```verilog

//флаг "Ноль"

output Z_flag;

assign Z_flag = ~(|Acc); // многовходовой вентиль ИЛИ

//флаг "Ноль или Положительное число"

output PZ_flag;

assign PZ_flag = ~Acc[3];

Добавим три команды

загрузка содержимого аккумулятора в устройство вывода data_out

загрузка адреса в счётчик, если поднят флаг "ноль" (JMP if Acc=0)

загрузка адреса в счётчик, если поднят флаг "ноль или положительное число" (JMP if Acc>=0)

module R4 (JMP,Z_JMP,PZ_JMP,Z_flag,PZ_flag,Output_button,data_out,MUX_switch,Acc_button,Acc,counter,timer555,RAM_button,data_in,RAM_out);

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

input JMP, Z_JMP, PZ_JMP;

output Z_flag, PZ_flag;

input Output_button;

output [3:0] data_out;

input [1:0] MUX_switch;

input Acc_button;

output [3:0] Acc;

input timer555;

output [1:0] counter;

input RAM_button;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

// flags

wire Z,PZ;

assign Z = Z_flag & Z_JMP;

assign PZ = PZ_flag & PZ_JMP;

// Counter

reg [1:0] counter;

always @ (posedge timer555 or posedge JMP or posedge Z or posedge PZ)

if (JMP|Z|PZ)

counter <= data_in[1:0];

else

counter <= counter + 2'b01;

// RAM

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr;

assign adr = counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM_button)

mem [adr] <= Acc;

assign RAM_out = mem[adr];

// sum

wire [3:0] sum;

assign sum = Acc + RAM_out;

//subtract

wire [3:0] subtract;

assign subtract = Acc - RAM_out;

// MUX4

reg [3:0] MUX4;

always @*

MUX4 = MUX_switch[1] ? (MUX_switch[0] ? RAM_out : subtract)

: (MUX_switch[0] ? sum : data_in);

//Acc

register4 Acc_reg(

.reg_data(MUX4),

.reg_button(Acc_button),

.q(Acc)

);

//data_out

register4 Output_reg(

.reg_data(Acc),

.reg_button(Output_button),

.q(data_out)

);

assign Z_flag = ~(|Acc);

assign PZ_flag = ~Acc[3];

endmodule

Загружаем числа в ОЗУ

Обнуляем Асс

Переключаем MUX2

Вычитаем первое число (записанное в ОЗУ) из Асс

Вычитаем второе число (записанное в ОЗУ) из Асс

Загружаем сумму в ОЗУ и в data_out

module tR4;

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

reg JMP, Z_JMP, PZ_JMP;

wire Z_flag, PZ_flag;

reg Output_button;

wire [3:0] data_out;

reg [1:0] MUX_switch;

reg Acc_button;

wire [3:0] Acc;

reg timer555, RAM_button;

wire [1:0] counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

R4 test_R4

(JMP,Z_JMP,PZ_JMP,Z_flag,PZ_flag,Output_button,data_out,MUX_switch,Acc_button,Acc,

counter,timer555,RAM_button,data_in,RAM_out);

initial

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

JMP = 0; Z_JMP = 0; PZ_JMP = 0;

Acc_button = 0;

RAM_button = 0;

Output_button = 0;

MUX_switch[0] = 0;

MUX_switch[1] = 0;

#5 JMP = 1;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=1; JMP = 0;

#5 Acc_button = 1;

#5 RAM_button = 1;

#5 data_in[0]=0; data_in[1] = 0; Acc_button = 0; RAM_button = 0;

#5 data_in[0]=1; data_in[1]=1;

#15 Acc_button = 1;

#5 RAM_button = 1;

#5 Acc_button = 0;

#5 data_in[0]=0; data_in[1] = 0; RAM_button = 0;

#10 Acc_button = 1;

#10 Acc_button = 0;

#60 MUX_switch[1] = 1;

#10 Acc_button = 1;

#10 Acc_button = 0;

#30 Acc_button = 1;

#10 Acc_button = 0;

#30 RAM_button = 1; Output_button = 1;

#10 RAM_button = 0; Output_button = 0;

end

endmodule

<img src="https://habrastorage.org/webt/jb/fq/c4/jbfqc45piovx4besdmw0pkxz_oa.gif" />

Проверим, что когда в Асс лежит положительное число, перехода Z_JMP не происходит:

```verilog

module tR4_jmp;

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 4;

reg JMP, Z_JMP, PZ_JMP;

wire Z_flag, PZ_flag;

reg Output_button;

wire [3:0] data_out;

reg [1:0] MUX_switch;

reg Acc_button;

wire [3:0] Acc;

reg timer555, RAM_button;

wire [1:0] counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

R4 test_R4

(JMP,Z_JMP,PZ_JMP,Z_flag,PZ_flag,Output_button,data_out,MUX_switch,Acc_button,Acc,

counter,timer555,RAM_button,data_in,RAM_out);

initial

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

JMP = 0; Z_JMP = 0; PZ_JMP = 0;

Acc_button = 0;

RAM_button = 0;

Output_button = 0;

MUX_switch[0] = 0;

MUX_switch[1] = 0;

#5 JMP = 1;

#5 data_in[0]=0; data_in[1]=1; JMP = 0;

#5 Acc_button = 1;

#5 data_in[0]=1; data_in[1]=1; Acc_button = 1;

#5 data_in[0]=1; data_in[1]=1; Acc_button = 0;

#5 Z_JMP = 1;

#5 PZ_JMP = 1; Z_JMP = 0;

#5 PZ_JMP = 0;

end

endmodule

Поместим команду безусловного перехода в ОЗУ

Конструкция вида

//wire Counter_load;

always @ (posedge timer555)

if (Counter_load)

counter <= RAM_out[3:0];

else

counter <= counter + 2'b01;

в ModelSim работать не будет, поэтому будем использовать дополнительную команду reset_count, которая инициализирует счетчик, обнуляя его, т.е.

module resCount (reset_count, counter, timer555,

RAM_button, data_in, RAM_out);

parameter ADDR_WIDTH = 4;

parameter DATA_WIDTH = 8;

input reset_count;

output [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

input timer555;

input RAM_button;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

wire Counter_load;

assign Counter_load = RAM_out[7];

reg [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

always @ (posedge timer555 or posedge reset_count)

if (reset_count)

counter <= 4'b0000;

else if (Counter_load)

counter <= RAM_out[3:0];

else

counter <= counter + 4'b0001;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr;

assign adr = counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM_button)

mem [adr] <= data_in;

assign RAM_out = mem[adr];

endmodule

test bench

module tresCount;

parameter ADDR_WIDTH = 4;

parameter DATA_WIDTH = 8;

reg reset_count;

reg timer555, RAM_button;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

resCount test_resCount(reset_count, counter,

timer555, RAM_button, data_in, RAM_out);

initial // Clock generator

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

data_in[4] = 0;

data_in[5] = 0;

data_in[6] = 0;

data_in[7] = 0;

RAM_button = 0;

reset_count =1;

#5 reset_count =0;

#1500 data_in[7] =1;

#5 RAM_button = 1;

#5 data_in[7] =0; RAM_button = 0;

end

endmodule

Добавим в схему MUX2 и Асс. Будем производить запись в Асс командой RAM_out[6].

assign Acc_button = RAM_out[6];

К тактовому входу Асс подключим лог. элемент И

//в модуле regiser4 заменим (posedge reg_button) на (negedge reg_button)

.reg_button(Acc_button & timer555),

Смысл подключения лог. элемента И к тактовому входу в том, что теперь по фронту timer555 можно переключать мультиплексор, а по спаду производить запись в аккумулятор. Т.о. мы поместили две команды в один такт.

Будем производить переключение MUX2 командой RAM_out[5]

assign MUX_switch = RAM_out[5];

module register4

(

input [3:0] reg_data,

input reg_button,

output reg [3:0] q

);

always @(negedge reg_button) // заменим "posedge" на "negedge"

q <= reg_data;

endmodule

module R50 (reset_count, counter, timer555, RAM_button, data_in,

RAM_out, mux_switch_out, mux_out,Acc_out);

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 8;

input reset_count;

output [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

input timer555;

input RAM_button;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

output [3:0] Acc_out;

output mux_switch_out;

output [3:0] mux_out;

wire Counter_load;

assign Counter_load = RAM_out[7];

//Counter

reg [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

always @ (posedge timer555 or posedge reset_count)

if (reset_count)

counter <= 2'b00;

else if (Counter_load)

counter <= RAM_out[1:0];

else

counter <= counter + 2'b01;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr;

assign adr = counter;

//RAM

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM_button)

mem [adr] <= data_in;

assign RAM_out = mem[adr];

// MUX2

wire MUX_switch;

assign MUX_switch = RAM_out[5];

reg [3:0] MUX2;

always @*

MUX2 = MUX_switch ? RAM_out : data_in[3:0]; // возьмём 4 разряда из data_in

assign mux_out = MUX2;

assign mux_switch_out = MUX_switch;

wire Acc_button;

assign Acc_button = RAM_out[6];

//Acc

register4 Acc_reg(

.reg_data(mux_out),

.reg_button(Acc_button & timer555),

.q(Acc_out)

);

endmodule

В тестбенче запишем в ячейку 00 число 0101, а в ячейку 01 число 1010; загрузим эти числа в аккумулятор

module tR50;

parameter ADDR_WIDTH = 2;

parameter DATA_WIDTH = 8;

reg reset_count;

reg timer555, RAM_button;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM_out;

wire mux_switch_out;

wire [3:0] mux_out;

wire [3:0] Acc_out;

R50 test_R50(reset_count, counter, timer555, RAM_button, data_in,

RAM_out, mux_switch_out, mux_out,Acc_out);

initial // Clock generator

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 1;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 1;

data_in[3] = 0;

data_in[4] = 0;

data_in[5] = 1;

data_in[6] = 1;

data_in[7] = 0;

RAM_button = 0;

reset_count =1;

#5 RAM_button = 1; reset_count = 0;

#5 data_in[0]=0; data_in[2]=0; data_in[5]=0; data_in[6]=0; RAM_button=0;

#15 data_in[1]=1; data_in[3]=1; data_in[5]=1;data_in[6]=1;

#5 RAM_button=1;

#5 data_in[1]=0; data_in[3]=0; data_in[5]=0; data_in[6]=0; RAM_button=0;

end

endmodule

Поместим второе ОЗУ в общую схему и будем производить запись в ОЗУ командой RAM1_out[4].

assign RAM2_button = RAM1_out[4];

module register4

(

input [3:0] reg_data,

input reg_button,

output reg [3:0] q

);

always @(negedge reg_button)

q <= reg_data;

endmodule

module R51 (reset_count, counter, timer555, RAM1_button, data_in,

RAM1_out, RAM2_out, mux_switch_out, mux_out,Acc_out);

parameter ADDR_WIDTH = 3;

parameter DATA_WIDTH = 8;

input reset_count;

output [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

input timer555;

input RAM1_button;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM1_out;

output [3:0] RAM2_out;

output [3:0] Acc_out;

output mux_switch_out;

output [3:0] mux_out;

wire Counter_load;

assign Counter_load = RAM1_out[7];

//Counter

reg [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

always @ (posedge timer555 or posedge reset_count)

if (reset_count)

counter <= 2'b00;

else if (Counter_load)

counter <= RAM1_out[1:0];

else

counter <= counter + 2'b01;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr1;

assign adr1 = counter;

//RAM1

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem1 [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM1_button )

mem1 [adr1] <= data_in;

assign RAM1_out = mem1[adr1];

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr2;

assign adr2 = RAM1_out[3:0];

wire RAM2_button;

assign RAM2_button = RAM1_out[4];

//RAM2

reg [3:0] mem2 [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM2_button)

mem2 [adr2] <= Acc_out;

assign RAM2_out = mem2[adr2];

// MUX2

wire MUX_switch;

assign MUX_switch = RAM1_out[5];

reg [3:0] MUX2;

always @*

MUX2 = MUX_switch ? RAM2_out : data_in[3:0];

assign mux_out = MUX2;

assign mux_switch_out = MUX_switch;

wire Acc_button;

assign Acc_button = RAM1_out[6];

//Acc

register4 Acc_reg(

.reg_data(mux_out),

.reg_button(Acc_button & timer555),

.q(Acc_out)

);

endmodule

В тестбенче загрузим числа 0100 и 1000 из Асс в нулевую 0000 и первую 0001 ячейки ОЗУ mem2 (затем загрузим эти числа в Асс из ОЗУ mem2)

module tR51;

parameter ADDR_WIDTH = 3;

parameter DATA_WIDTH = 8;

reg reset_count;

reg timer555, RAM1_button;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM1_out;

wire [3:0] RAM2_out;

wire mux_switch_out;

wire [3:0] mux_out;

wire [3:0] Acc_out;

R51 test_R51(reset_count, counter, timer555, RAM1_button, data_in,

RAM1_out, RAM2_out, mux_switch_out, mux_out,Acc_out);

initial // Clock generator

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

data_in[4] = 0;

data_in[5] = 0;

data_in[6] = 1;

data_in[7] = 0;

RAM1_button = 0;

reset_count =1;

#5 RAM1_button = 1; reset_count = 0;

#5 RAM1_button = 0; data_in[6] = 0;

#10 data_in[4] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 data_in[4] = 0; RAM1_button = 0;

#30 data_in[6] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 data_in[6] = 0; RAM1_button = 0;

#30 data_in[4] = 1; data_in[0] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 data_in[4] = 0; data_in[0] = 0; RAM1_button = 0;

#30 data_in[6] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[6] = 0;

#30 data_in[5] = 1; data_in[6] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[5] = 0; data_in[6] = 0;

#30 data_in[5] = 1; data_in[6] = 1; data_in[0] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[0] = 0; data_in[5] = 0; data_in[6] = 0;

#70 data_in[2] = 1;

#80 data_in[2] = 0; data_in[3] = 1;

#40 data_in[3] = 0;

end

endmodule

Добавлю, что схема c лог. элементом И на тактовом входе аккумулятора не всегда будет работать корректно (зависит от платы). Заменим лог. элемент И на триггер Acc_dff, загрузку в триггер будем производить по отрицательному фронту (по спаду) тактового сигнала timer555, загрузку в аккумулятор будем производить по положительному фронту

// Acc_dff

reg Acc_dff;

always @(negedge timer555)

Acc_dff <= Acc_button;

Итак, добавив остальные команды, создадим модуль R52 (LMC)

module register4

(

input [3:0] reg_data,

input reg_button,

output reg [3:0] q

);

always @(posedge reg_button) // negedge -> posedge

q <= reg_data;

endmodule

module R52 (Z_flag, PZ_flag, reset_count, counter, timer555, RAM1_button, data_in,

RAM1_out, RAM2_out, mux_switch_out, mux_out, Acc_out, data_out, Acc_dff);

parameter ADDR_WIDTH = 4;

parameter DATA_WIDTH = 12;

input reset_count;

input timer555;

input RAM1_button;

input [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

output [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

output [1:0] mux_switch_out;

output [3:0] mux_out;

output [3:0] Acc_out;

output [3:0] data_out;

output [DATA_WIDTH-1:0] RAM1_out;

output [3:0] RAM2_out;

output Z_flag, PZ_flag;

output Acc_dff;

wire JMP_button, Z_JMP_button,PZ_JMP_button;

assign JMP_button = RAM1_out[6];

assign Z_JMP_button = RAM1_out[5];

assign PZ_JMP_button = RAM1_out[4];

wire Z_JMP,PZ_JMP;

assign Z_JMP = Z_flag & Z_JMP_button;

assign PZ_JMP = PZ_flag & PZ_JMP_button;

//Counter

reg [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

always @ (posedge timer555 or posedge reset_count)

if (reset_count)

counter <= 4'b0000;

else if (JMP_button|Z_JMP|PZ_JMP)

counter <= RAM1_out[3:0];

else

counter <= counter + 4'b0001;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr1;

assign adr1 = counter;

//RAM1

reg [DATA_WIDTH-1:0] mem1 [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM1_button )

mem1 [adr1] <= data_in;

assign RAM1_out = mem1[adr1];

//RAM2_adr

wire [ADDR_WIDTH-1:0] adr2;

assign adr2 = RAM1_out[2:0];

//RAM2_button

wire RAM2_button;

assign RAM2_button = RAM1_out[11];

//RAM2

reg [3:0] mem2 [2**ADDR_WIDTH-1:0];

always @(posedge RAM2_button)

mem2 [adr2] <= Acc_out;

assign RAM2_out = mem2[adr2];

// sum

wire [3:0] sum;

assign sum = Acc_out + RAM2_out;

//subtract

wire [3:0] subtract;

assign subtract = Acc_out - RAM2_out;

// MUX4

wire [1:0] mux_switch;

assign mux_switch[0] = RAM1_out[7];

assign mux_switch[1] = RAM1_out[8];

reg [3:0] MUX4;

always @*

MUX4 = mux_switch[1] ? (mux_switch[0] ? RAM2_out : subtract)

: (mux_switch[0] ? sum : data_in[3:0]);

assign mux_out = MUX4;

assign mux_switch_out[0] = mux_switch[0];

assign mux_switch_out[1] = mux_switch[1];

//Acc_button

wire Acc_button;

assign Acc_button = RAM1_out[10];

// Acc_dff

reg Acc_dff;

always @(negedge timer555)

Acc_dff <= Acc_button;

//Acc

register4 Acc_reg(

.reg_data(mux_out),

//.reg_button(Acc_button & timer555),

.reg_button(Acc_dff),

.q(Acc_out)

);

//data_out

wire Output_button;

assign Output_button = RAM1_out[9];

register4 Output_reg(

.reg_data(Acc_out),

.reg_button(Output_button),

.q(data_out)

);

// flags

assign Z_flag = ~(|Acc_out);

assign PZ_flag = ~Acc_out[3];

endmodule

В тестбенче проверим, как работает алгоритм поиска максимального числа.

Особенность загрузки команд в ОЗУ заключается в том, что после загрузки всех команд нам приходится возвращаться (340ns) в ячейку 8 и загружать ещё одну команду

module tR52;

parameter ADDR_WIDTH = 4;

parameter DATA_WIDTH = 12;

reg reset_count;

reg timer555;

reg RAM1_button;

reg [DATA_WIDTH-1:0] data_in;

wire [ADDR_WIDTH-1:0] counter;

wire [1:0]mux_switch_out;

wire [3:0] mux_out;

wire [3:0] Acc_out;

wire [3:0] data_out;

wire [DATA_WIDTH-1:0] RAM1_out;

wire [3:0] RAM2_out;

wire Z_flag, PZ_flag;

wire Acc_dff;

R52 test_R52(Z_flag, PZ_flag, reset_count, counter, timer555, RAM1_button, data_in,

RAM1_out, RAM2_out, mux_switch_out, mux_out,Acc_out, data_out, Acc_dff);

initial // Clock generator

begin

timer555 = 0;

forever #20 timer555 = ~timer555;

end

initial

begin

data_in[0] = 0;

data_in[1] = 0;

data_in[2] = 0;

data_in[3] = 0;

data_in[4] = 0;

data_in[5] = 0;

data_in[6] = 0;

data_in[7] = 0;

data_in[8] = 0;

data_in[9] = 0;

data_in[10] = 1;

data_in[11] = 0;

RAM1_button = 0;

reset_count =1;

// загружаем 1-ое число в Асс

#5 RAM1_button = 1; reset_count = 0;

#5 RAM1_button = 0; data_in[10] = 0; data_in[0] = 0;

// сохраняем 1-ое число в ячейке 0

#10 data_in[11] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 data_in[11] = 0; RAM1_button = 0;

// загружаем 2-ое число в Асс

#30 data_in[10] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[10] = 0;

// сохраняем 2-ое число в ячейке 0

#30 data_in[11] = 1;data_in[0] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 data_in[11] = 0;data_in[0] = 0; RAM1_button = 0;

//вычитаем 1-ое число из Асс

#30 data_in[8]=1; data_in[10] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[8]=0; data_in[10] = 0;

// Если Acc>=0, переходим на ячейку 8

#30 data_in[4]=1; data_in[3]=1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[4]=0; data_in[3]=0;

// загружаем 1-ое число

#30 data_in[7] = 1; data_in[8] = 1; data_in[10] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[7] = 0; data_in[8] = 0; data_in[10] = 0;

// безусловный переход в ячейку 9

#30 data_in[6] = 1; data_in[3]=1; data_in[0]=1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[6] = 0; data_in[3]=0; data_in[0]=0;

//выводим число в data_out

#30 data_in[9] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[9] = 0;

// безусловный переход в ячейку 8

#30 data_in[6] = 1; data_in[3]=1; data_in[0]=0;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[6] = 0; data_in[3]=0; data_in[0]=0;

//загружаем 2-ое число

#30 data_in[7] = 1; data_in[8] = 1; data_in[10] = 1; data_in[0] = 1;

#5 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0; data_in[7] = 0; data_in[8] = 0; data_in[10] = 0; data_in[0] = 0;

#75 RAM1_button = 1;

#5 RAM1_button = 0;

#230 data_in[2]=1; data_in[0]=0; //первое число

#80 data_in[2]=0; data_in[0]=1; // второе число

end

endmodule

Ссылка на github с кодами программ.

Бесплатную студенческую версию ModelSim под Windows можно скачать с сайта www.model.com.

Далее необходимо (заполнив форму) скачать файл student_license.dat и поместить этот файл в основную директорию программы ModelSim.

Ссылка на файл ModelSim под Linux (Ubuntu) здесь

Инструкция по установке здесь.

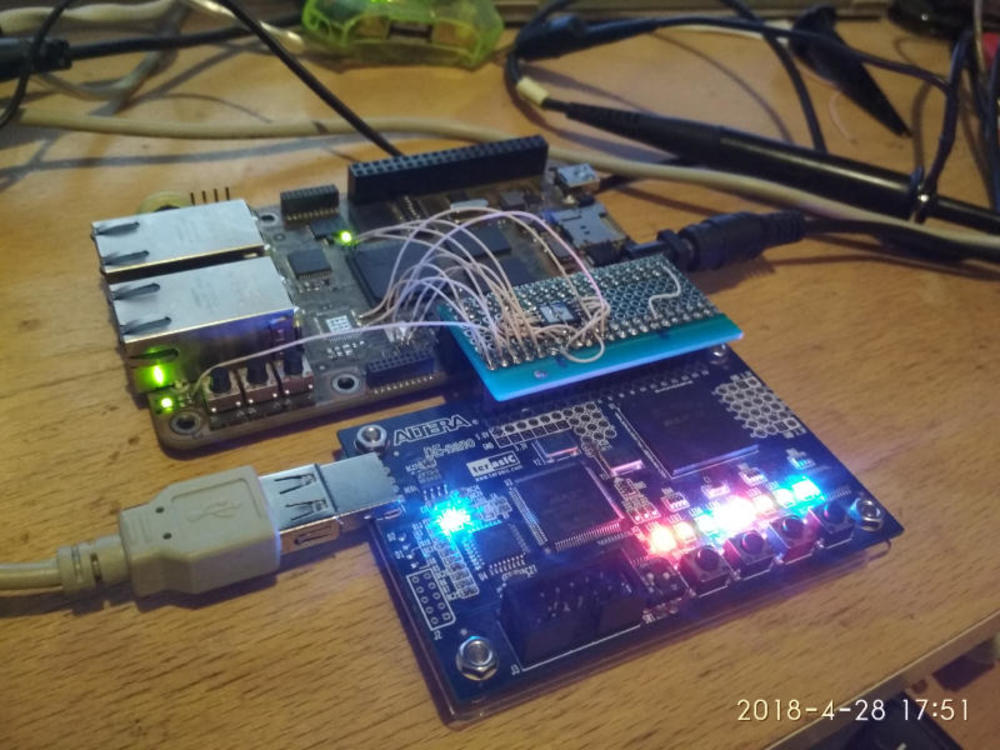

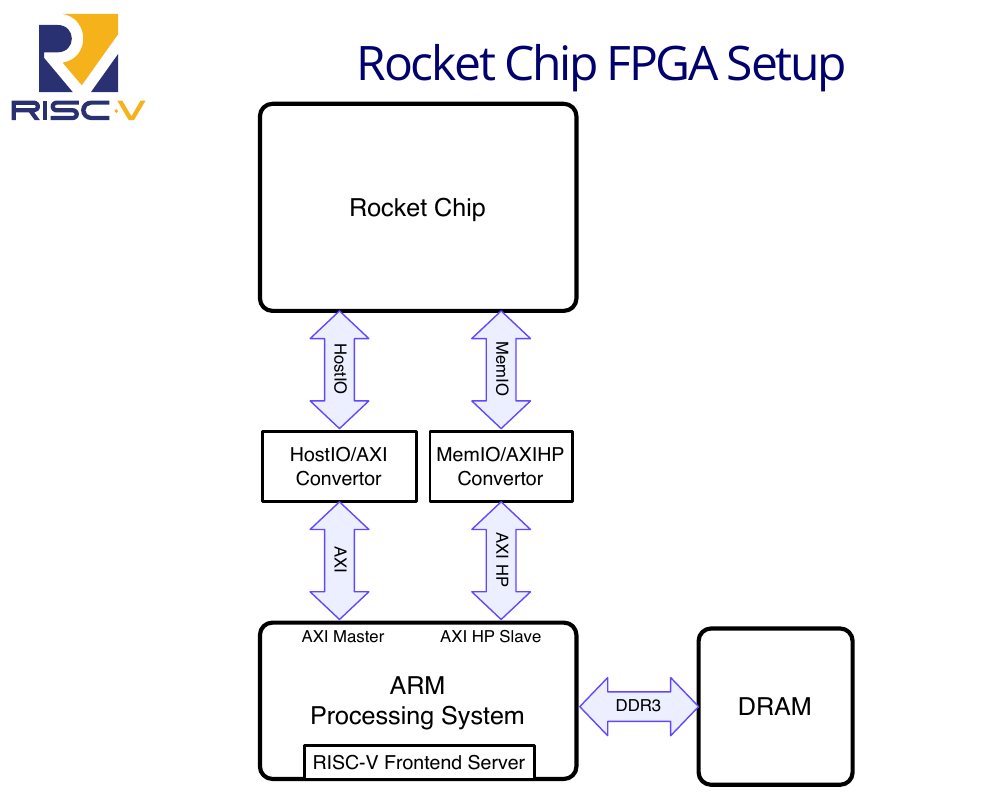

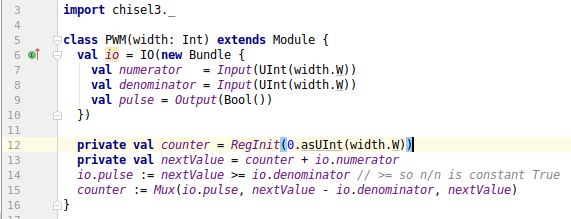

Долгое время я мечтал научиться работать с FPGA, присматривался. Потом купил отладочную плату, написал пару hello world-ов и положил плату в ящик, поскольку было непонятно, что с ней делать. Потом пришла идея: а давайте напишем генератор композитного видеосигнала для древнего ЭЛТ-телевизора. Идея, конечно, забавная, но я же Verilog толком не знаю, а так его ещё и вспоминать придётся, да и не настолько этот генератор мне нужен… И вот недавно захотелось посмотреть в сторону RISC-V софт-процессоров. Нужно с чего-то начать, а код Rocket Chip (это одна из реализаций) написан на Chisel — это такой DSL для Scala. Тут я внезапно вспомнил, что два года профессионально разрабатываю на Scala и понял: время пришло...

Долгое время я мечтал научиться работать с FPGA, присматривался. Потом купил отладочную плату, написал пару hello world-ов и положил плату в ящик, поскольку было непонятно, что с ней делать. Потом пришла идея: а давайте напишем генератор композитного видеосигнала для древнего ЭЛТ-телевизора. Идея, конечно, забавная, но я же Verilog толком не знаю, а так его ещё и вспоминать придётся, да и не настолько этот генератор мне нужен… И вот недавно захотелось посмотреть в сторону RISC-V софт-процессоров. Нужно с чего-то начать, а код Rocket Chip (это одна из реализаций) написан на Chisel — это такой DSL для Scala. Тут я внезапно вспомнил, что два года профессионально разрабатываю на Scala и понял: время пришло...