Веб-разработка *

Делаем веб лучше

Стажёр Вася и его истории об идемпотентности API

Идемпотентность — звучит сложно, говорят о ней редко, но это касается всех приложений, использующих API в своей работе.

Меня зовут Денис Исаев, и я руковожу одной из бэкенд групп в Яндекс.Такси. Сегодня я поделюсь с читателями Хабра описанием проблем, которые могут возникнуть, если не учитывать идемпотентность распределенных систем в своем проекте. Для этого я выбрал формат вымышленных историй о стажёре Васе, который только-только учится работать с API. Так будет нагляднее и полезнее. Поехали.

Разгоняем обработку событий до 1,6 миллионов в секунду

3 года назад Александр рассказывал, как в Badoo построили масштабируемую систему near-realtime обработки событий. С тех пор она эволюционировала, в процессе росли объёмы, приходилось решать задачи масштабирования и отказоустойчивости, а в определённый момент потребовались радикальные меры — смена технологического стека.

Из расшифровки вы узнаете, как в Badoo заменили связку Spark + Hadoop на ClickHouse, в 3 раза сэкономили железо и увеличили нагрузку в 6 раз, зачем и какими средствами собирать статистику в проекте, и что с этими данными потом делать.

О спикере: Александр Крашенинников (alexkrash) — Head of Data Engineering в Badoo. Занимается BI-инфраструктурой, масштабированием под нагрузки, руководит командами, которые строят инфраструктуру обработки данных. Обожает всё распределённое: Hadoop, Spark, ClickHouse. Уверен, что классные распределенные системы можно готовить из OpenSource.

Как подступиться к fullstack-разработке сегодня, если ты проспал десять лет

Привет, Хабр! Несколько месяцев назад у меня остро встал вопрос смены профиля деятельности и я обнаружил, что для претендента на вакансию web-разработчика сейчас недостаточно навыков десятилетней давности (какая неожиданность!). Пришлось срочно актуализировать свои знания. Заодно я решил составить шпаргалку с описанием большинства современных технологий, чтобы в случае чего кидать жаждущим новых знаний линк на эту статью, да и самому не забывать.

NoVerify: линтер для PHP от Команды ВКонтакте теперь в открытом доступе

Расскажу, как нам удалось написать линтер, который получился достаточно быстрым, чтобы проверять изменения во время каждого git push и делать это за 5−10 секунд при кодовой базе в 5 миллионов строк на PHP. Мы назвали его NoVerify.

NoVerify поддерживает базовые вещи вроде перехода к определению и поиску использований и умеет работать в режиме Language Server. В первую очередь наш инструмент ориентирован на поиск потенциальных ошибок, но умеет проверять и стилистику. Сегодня его исходные коды появились в open-source на GitHub. Ищите ссылку в конце статьи.

Не умничайте с формами для входа

Давайте рассмотрим некоторые шаблоны входа в систему, которые на мой взгляд не идеальны. А затем рассмотрим лучшие практики. TL;DR; Это страницы авторизации, которые просты, предсказуемы, на обычных страницах и дружат с менеджерами паролей.

Собираем бандл мечты с помощью Webpack

Максим Соснов (crazymax11) — Frontend Lead в N1.RU внедрил Webpack в несколько больших проектов, на которых до этого была своя кастомная сборка, и контрибьютил с ним несколько проектов. Максим знает, как с Webpack собрать бандл мечты, сделать это быстро и конфигурировать так, чтобы конфиг оставался чистым, поддерживаемым и модульным.

Расшифровка отличается от доклада — это сильно усовершенствованная пруфлинками версия. По всей расшифровке рассыпаны пасхалочки на статьи, плагины, минификаторы, опции, транспайлеры и пруфы слов докладчика, ссылки на которые просто не поставить в выступление. Если собрать все, то откроется бонусный уровень в Webpack :-)

Всегда ли Node.js будет медленнее, чем Golang?

Что нужно для того, чтобы на платформе Node.js можно было бы создавать серверные приложения, работающие гораздо быстрее чем всё то, что есть сегодня?

Bonsai: фамильный вики-движок

Лирическое вступление

Как-то вечером, наводя порядок в стенном шкафу, я наткнулся на большую картонную коробку. Она пережила два переезда и не открывалась уже столько лет, что я напрочь забыл, что именно в ней хранилось. Оказалось, там лежали фотографии — в альбомах, в конвертах из фотоателье, а часть просто так.

Многие фотографии были сделаны более семидесяти лет назад. На одной был дедушка — в студенческие годы, еще молодой и статный, в абсолютно ломовейших очках. «Надо же, мой дед носил хипстерские шмотки еще до того, как это стало мейнстримом», подумал я, и невольно улыбнулся. Его я узнал сразу, но дальше пошли фотографии людей, о которых я ничего не помню. В чертах лица можно смутно угадать родство — и все.

Когда мне было пятнадцать, бабушка неоднократно показывала эти карточки и рассказывала о тех, кто на них изображен. К сожалению, ценность подобных историй понимаешь только тогда, когда рассказывать их становится некому. На тот момент мне было абсолютно неинтересно по десятому разу слушать какие-то замшелые байки про довоенные годы, я отмахивался от них и пропускал мимо ушей. Теперь же, внезапно в полной мере осознав, что часть семейной истории безвозвратно утеряна, я загорелся идеей систематизировать и сохранить то, что осталось.

Идеальным решением для хранения семейных данных мне представлялся гибрид вики-движка и фотоальбома. Готовых подходящих решений не оказалось, поэтому пришлось написать собственный. Он называется Bonsai и доступен с открытым кодом по лицензии MIT. Дальше будет история о том, как он устроен и как им пользоваться, а также история его разработки и немного ДРАМЫ.

Обширный обзор собеседований по Python. Советы и подсказки

Всем привет!

Кратко о себе. По образованию я математик, а вот по профессии — программист. В сфере разработки с 2006 года. Хотя, поскольку программирование начали изучать ещё в школе, свои первые программки и игры я начал писать ещё в школе (примерно, с 2003). Так сложилось, что пришлось выучить и поработать на нескольких языках. Если не брать во внимание ВУЗ-овские лекции по С, С++, Бэйсику, Паскалю и Фортрану, то реально я работал с Delphi (более 6 лет), PHP (более 5 лет), Embedded (Atmel + PIC около 2.5 лет) и последним временем Python + чуть-чуть Scala. Конечно же без баз данных тоже никак не обойтись.

Для кого эта статья? Для всех, кто, как и я, хотел (или хочет) найти для себя достойную хорошо оплачиваемую работу с интересным проектом, классным коллективом и всякими плюшками. А также для тех, кто желает поднять свой уровень знаний и мастерства.

Как мы сайт Republic на Kubernetes переводили

Скандальные, важные и просто очень крутые материалы выходят в СМИ не каждый день, да и со 100% точностью спрогнозировать успешность той или иной статьи не возьмётся ни один редактор. Максимум, чем располагает коллектив — на уровне чутья сказать, «крепкий» материал или же «обычный». Все. Дальше начинается непредсказуемая магия СМИ, благодаря которой статья может выйти в топы поисковой выдачи с десятками ссылок от других изданий или же материал канет в Лету. И вот как раз в случае публикации крутых статей сайты СМИ периодически падают под чудовищным наплывом пользователей, который мы с вами скромно называем «хабраэффектом».

Этим летом жертвой профессионализма собственных авторов стал сайт издания Republic: статьи на тему пенсионной реформы, о школьном образовании и правильном питании в общей сложности собрали аудиторию в несколько миллионов читателей. Публикация каждого упомянутого материала приводила к настолько высоким нагрузкам, что до падения сайта Republic оставалось совсем «вот столечко». Администрация осознала, что надо что-то менять: нужно было изменить структуру проекта таким образом, чтобы он мог живо реагировать на изменение условий работы (в основном, внешней нагрузки), оставаясь полностью работоспособным и доступным для читателей даже в моменты очень резких скачков посещаемости. И отличным бонусом было бы минимальное ручное вмешательство технической команды Republic в такие моменты.

По итогам совместного со специалистами Republic обсуждения различных вариантов реализации озвученных хотелок мы решили перевести сайт издания на Kubernetes*. О том, чего нам всем это стоило, и будет наш сегодняшний рассказ.

*В ходе переезда ни один технический специалист Republic не пострадал

Ближайшие события

Liveprof покажет, когда и почему менялась производительность вашего PHP-приложения

Привет, Хабр! Меня зовут Тимур Шагиахметов, я PHP-разработчик в Badoo.

Производительность приложения — один из важнейших критериев качества работы программиста. В вопросах оптимизации PHP-приложений помощником является профайлер.

Недавно мы рассказывали о том, какими инструментами пользуемся для профилирования. Напомню: одним из инструментов для анализа производительности, когда непонятно, какие части кода повлияли больше всего на увеличение времени формирования ответа, является XHProf. Это расширение для PHP, которое позволяет профилировать код на боевом сервере и впоследствии улучшать его.

Но хотелось бы ещё иметь историю изменения производительности, чтобы можно было отследить, что и когда повлияло на её ухудшение, не так ли? Для этого около года назад мы разработали Liveprof — инструмент для автоматического профилирования всех запросов с интерфейсом для анализа изменения производительности приложения.

Наш инструмент позволяет анализировать изменение производительности любой части кода, находить места, в которых наиболее сильно она упала. При этом его не нужно специально включать и ждать, пока накопится статистика, — он всегда активен и собирает данные для определённой доли всех запросов.

В этой статье я расскажу о деталях реализации и особенностях использования этого инструмента.

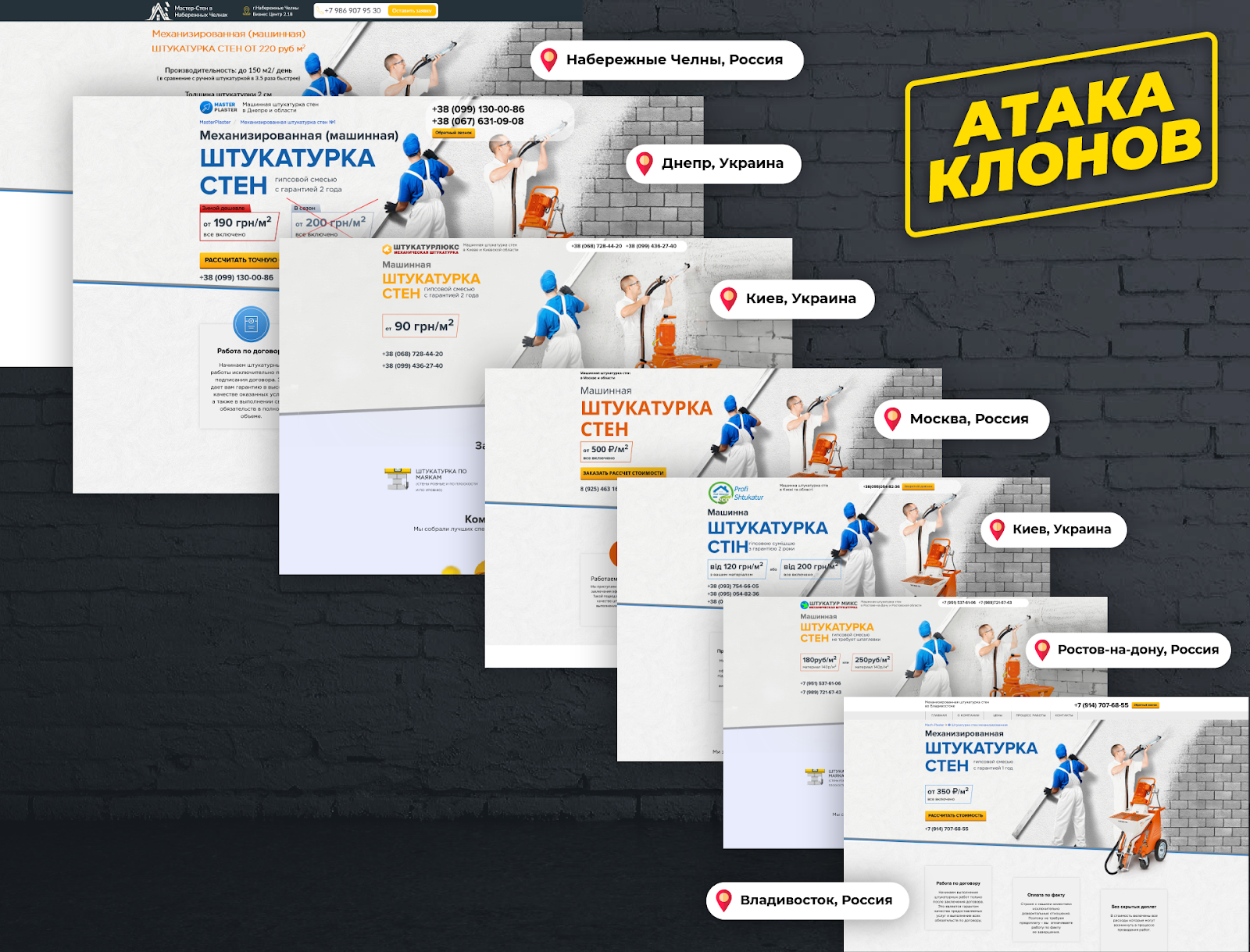

История одного лендинга: привлек много клиентов и был скопирован под сотню раз

Среди созданных нами продуктов есть по-настоящему легендарный лендинг пейдж, ставший донором для зарождающегося в интернете сегмента механизированной штукатурки. За три года работы он не только привлёк много клиентов, но и был скопирован почти 100 раз. Хотите узнать, что такого особенного в нем было?

JSON API – работаем по спецификации

Фронтенд с бэкендом взаимодействуют через API. И от того, какой это API, насколько хорошо или плохо бэкенд и фронтенд договорились между собой, зависит весь результат разработки. Если мы все вместе станем обсуждать, как сделать паджинацию, и потратим на её переделывание целый день, то можем и не добраться до бизнес-задач.

Чтобы не буксовать и не разводить холивары по поводу названия переменных, нужна хорошая спецификация. Давайте поговорим о том, какой она должны быть, чтобы всем жилось легче. Заодно станем экспертами по велосипедным сараям.

Технические аспекты блокировки интернета в России. Проблемы и перспективы

Блокировки интернета в России уже есть — это данность, с которой мы живем и должны жить дальше. А раз так, нужно разбираться, как это устроено технически, что может и не может провайдер. Филипп Кулин (schors) давно начал собирать информацию по этому поводу, участвовал в нормативной работе, ходил на разные совещания. В итоге сейчас больше него о блокировках в России знает только Роскомнадзор, но это не точно. Под катом краткая сводка актуального состояния дел.

О спикере: Филипп Кулин (schors) генеральный директор ООО «Дремучий лес» — небольшого российского хостера, занимающегося в основном shared-хостингом.

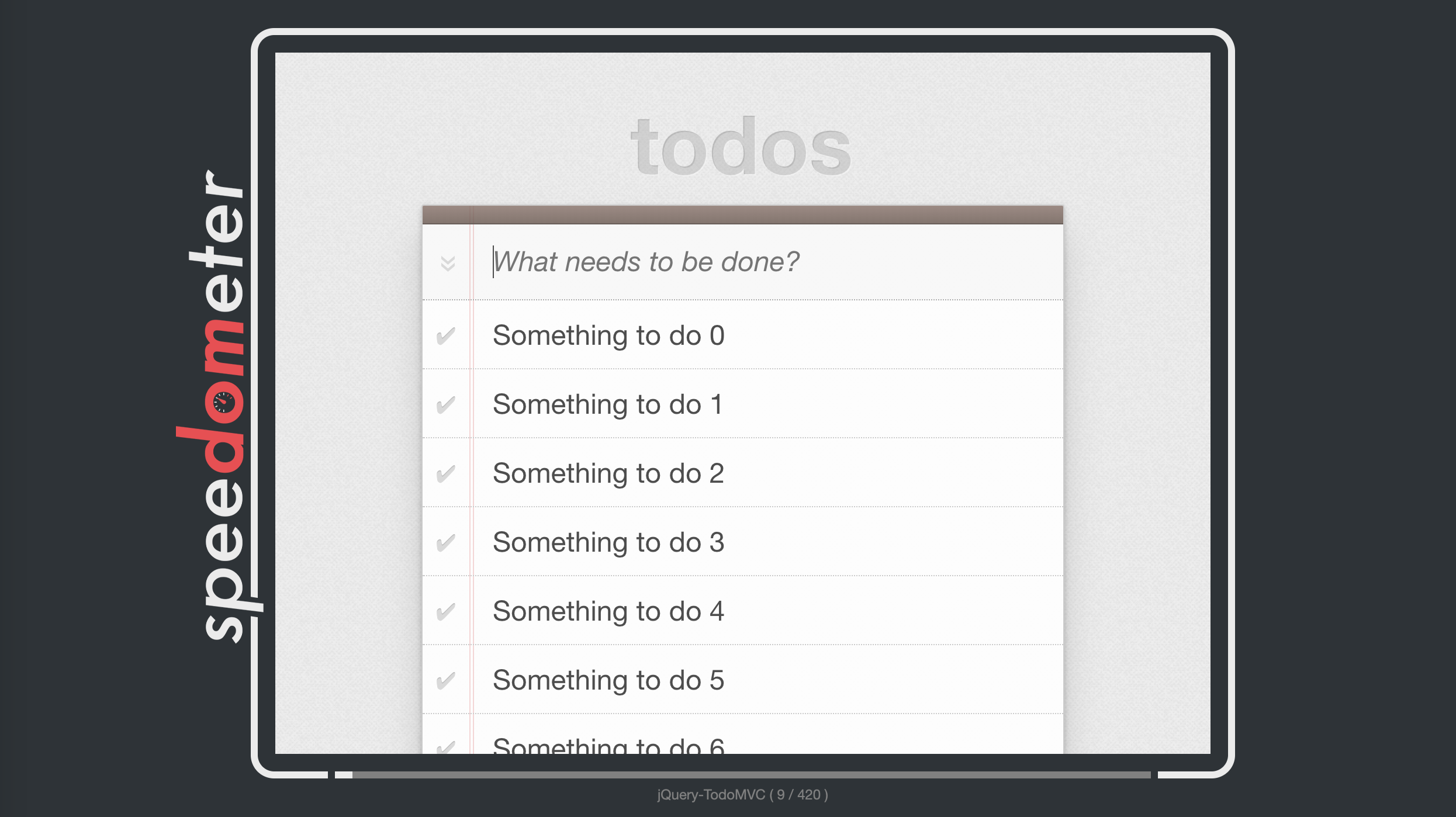

История одной проблемы со Speedometer, или Как Chromium управляет памятью

Меня зовут Андрей Логвинов, я работаю в группе разработки рендеринг-движка Яндекс.Браузера в Нижнем Новгороде. Сегодня я расскажу читателям Хабра о том, как устроено управление памятью в проекте Chromium на примере одной загадочной проблемы, которая приводила к падению производительности в тесте Speedometer. Этот пост основан на моём докладе с мероприятия Яндекс.Изнутри.

Tornado vs Aiohttp: путешествие в дебри асинхронных фреймворков