Вижу, значит существую: обзор Deep Learning в Computer Vision (часть 2)

Пользователь

Я собрал список из десяти отличных репозиториев на Github, которые помогут вам существенно расширить свои знания.

А я его перевел, т.к. показалось, что пост многим будет интересен. Перевод очень вольный: я опустил нерелевантные промо-ссылки и гипер эмоциональные похвалы автора оригинала, чтобы оставить только суть. Еще, обновил цифры, чтобы информация была более актуальной к моменту публикации этого перевода. Итак, перейдем к списку.

У тебя есть всё — высокая должность, зарплата в несколько сотен тысяч рублей, надёжность и стабильность государственной корпорации, ранговые корпоративные игры. У тебя малиновые штаны — и подчинённые разве что не приседают и не делают «Ку».

Но ты не чувствуешь себя счастливым. У тебя проблемы в семье. Проблемы с алкоголем. Натянутые отношения с персоналом. Акульи улыбки на совещаниях с такими же топ-менеджерами. Бессонница. Резкие перепады настроения и короткие депрессивные эпизоды. Работа надоела давным давно — с утра ты мрачно осознаёшь, что впереди ещё один бессмысленный день. С друзьями общаться не хочется да и незачем. Ты понимаешь, что в плену социальных условностей — ты IT-директор с высокой зарплатой и завидным положением в обществе — но это как камень на шее. И конфликты, конфликты, конфликты. Уже не только на работе, но и в семье.

Ты не заметил, как попал в воронку профессионального выгорания, хотя внешне вроде бы жизнь удалась. И ты однажды понимаешь, что пошёл не по тому пути, и занимаешься совсем не тем, что для тебя важно и ценно.

С этого осознания начинается долгий путь к самому себе.

Мне повезло взять интервью у человека, который проделал «путь в тысячу ли» из топ-менеджера государственной корпорации, полностью изучил изнутри систему и смог вырваться, отказаться от социальных условностей и выйти из-под давления общества. Ему понадобилось три года, чтобы найти себя и справиться с последствиями профессионального выгорания.

Мой сегодняшний собеседник останется анонимным. Когда ты работаешь в топ-менеджменте, ты уже не можешь говорить от своего лица, в тебе всегда будут видеть представителя компании. Приходится или анонимно говорить неприкрытую правду, или визировать интервью в пиар-отделе.

В беседе он откровенно сравнил два мира — мир государственных корпораций и мир свободного IT-сообщества, где он теперь по-настоящему профессионально свободен и счастлив.

| Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Часть 4 |

|---|

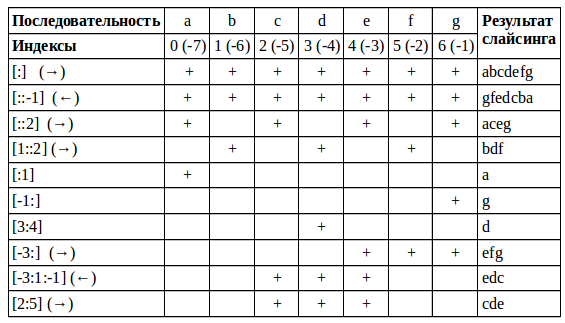

Данная статья является продолжением моей статьи "Python: коллекции, часть 1: классификация, общие подходы и методы, конвертация".

Данная статья является продолжением моей статьи "Python: коллекции, часть 1: классификация, общие подходы и методы, конвертация".

В VK есть группа со следующим описанием:

Одна и та же фотография каждый день вручную сохраняется на компьютер и снова заливается, постепенно теряя в качестве.

Слева исходная картинка, загруженная 7 июня 2012, справа — какая она сейчас.

Такая разница очень подозрительна. Попробуем разобраться, что происходило в течение этих 7 лет. Для ознакомления есть статья на Медузе про эту группу, но нас будет интересовать только техническая сторона.