Становимся волшебниками в программировании. Часть 1

User

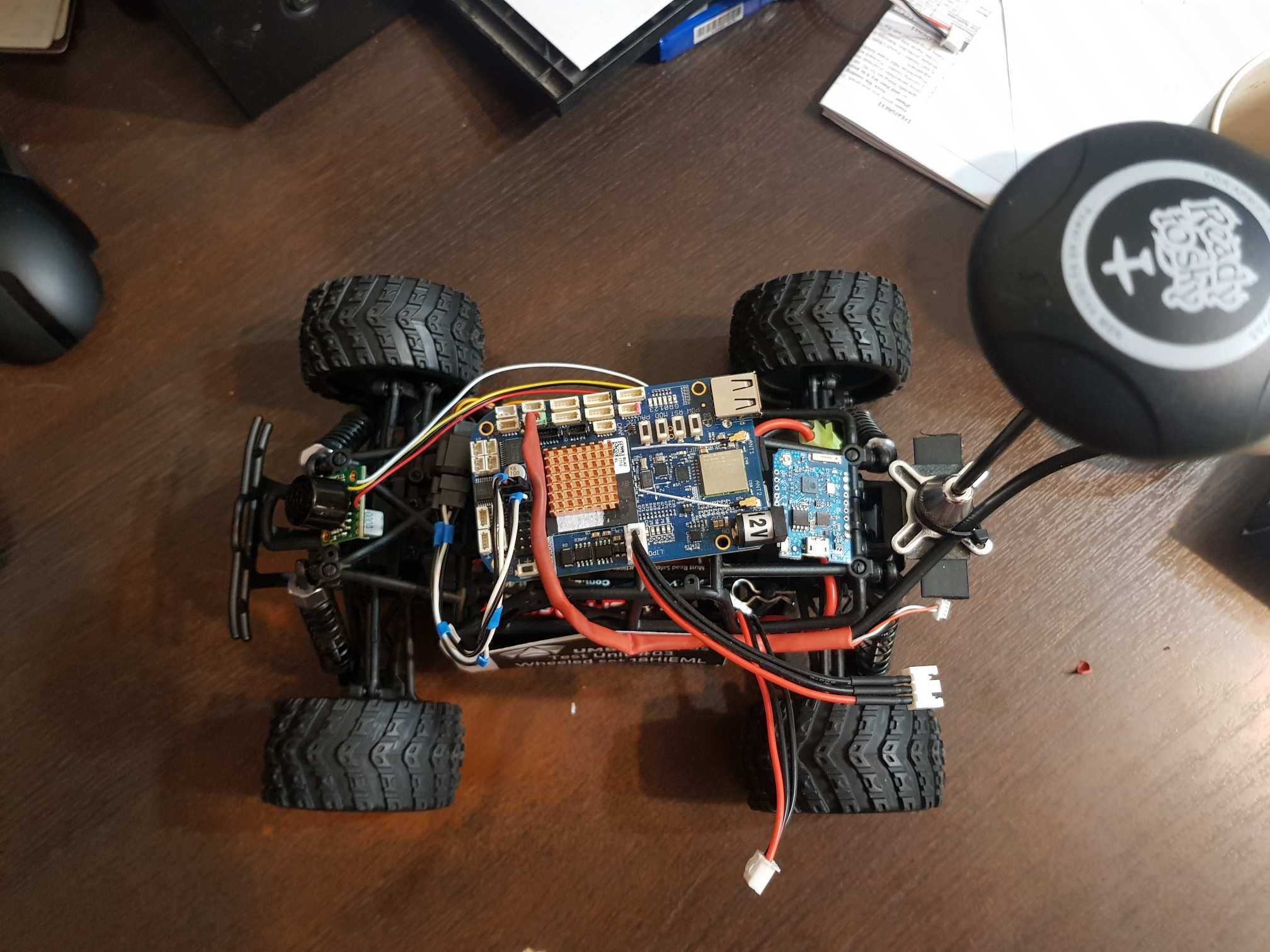

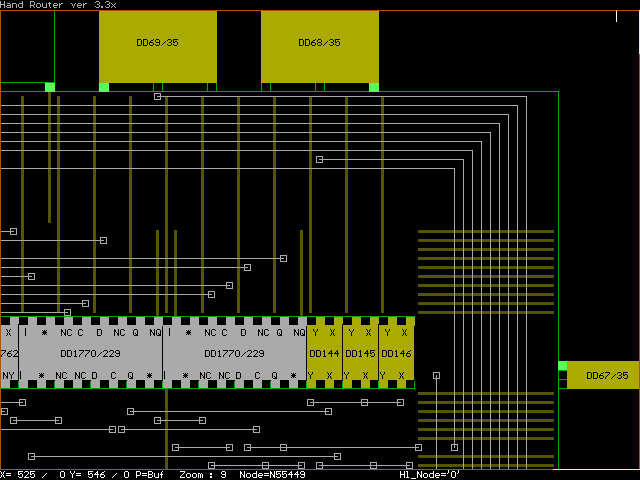

У большинства "нормальных" программистов, мягко говоря, неоднозначное отношение к технологии LabVIEW. Тут спорить можно долго и безрезультатно. Ситуацию усугубляет то, что в сети масса примеров программ на LabVIEW, но все они ориентированы на новичка и сводятся к "ой, смотрите как все просто, соединил крутилку с индикатором, кручу ручку, меняется циферка", или в лучшем случае на график в цикле выводится случайное число или синус, все это сопровождается зубодробительным интерфейсом в виде гигантских тумблеров, крутилок и стрелочных индикаторов. Лично меня такой подход сознательного упрощения раздражает. В небольшом цикле статей я постараюсь познакомить читателя с процессом разработки прикладного ПО на LabVIEW. Для того, чтобы не уделять много времени предметной области, воспользуемся подробно описанным алгоритмом загрузки файла конфигурации в ПЛИС через FTDI в режиме MPSSE (Загрузка конфигурации в ПЛИС через USB или разбираем FTDI MPSSE). В этой статье я покажу как реализовать такой же загрузчик ПЛИС, но на языке LabVIEW.

Определение Докера в Википедии звучит так:

программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в среде виртуализации на уровне операционной системы; позволяет «упаковать» приложение со всем его окружением и зависимостями в контейнер, а также предоставляет среду по управлению контейнерами.

Ого! Как много информации.

Корректирующие (или помехоустойчивые) коды — это коды, которые могут обнаружить и, если повезёт, исправить ошибки, возникшие при передаче данных. Даже если вы ничего не слышали о них, то наверняка встречали аббревиатуру CRC в списке файлов в ZIP-архиве или даже надпись ECC на планке памяти. А кто-то, может быть, задумывался, как так получается, что если поцарапать DVD-диск, то данные всё равно считываются без ошибок. Конечно, если царапина не в сантиметр толщиной и не разрезала диск пополам.

Корректирующие (или помехоустойчивые) коды — это коды, которые могут обнаружить и, если повезёт, исправить ошибки, возникшие при передаче данных. Даже если вы ничего не слышали о них, то наверняка встречали аббревиатуру CRC в списке файлов в ZIP-архиве или даже надпись ECC на планке памяти. А кто-то, может быть, задумывался, как так получается, что если поцарапать DVD-диск, то данные всё равно считываются без ошибок. Конечно, если царапина не в сантиметр толщиной и не разрезала диск пополам.

Как нетрудно догадаться, ко всему этому причастны корректирующие коды. Собственно, ECC так и расшифровывается — «error-correcting code», то есть «код, исправляющий ошибки». А CRC — это один из алгоритмов, обнаруживающих ошибки в данных. Исправить он их не может, но часто это и не требуется.

Давайте же разберёмся, что это такое.

Для понимания статьи не нужны никакие специальные знания. Достаточно лишь понимать, что такое вектор и матрица, как они перемножаются и как с их помощью записать систему линейных уравнений.

Внимание! Много текста и мало картинок. Я постарался всё объяснить, но без карандаша и бумаги текст может показаться немного запутанным.

Всем нам известна проблема курицы и яйца: работодатели не хотят брать на работу выпускников без опыта работы, но где же в таком случае выпускникам получить опыт работы? В микроэлектронике эта проблема стоит особо остро ввиду требуемого огромного количества специфического опыта. Наши ВУЗы с советских времен знамениты широчайшей теоретической подготовкой, которая должна помочь выпускнику в любой сложной ситуации в жизни. Однако, современная индустрия требует практического опыта. Добавим сюда еще отсутствие мотивации, приводящее к тому, что по специальности работает процентов 15% выпускников, и получим жесточайший кадровый голод в отрасли, которая очень требовательна к качеству кадров. А ведь если бы каждый студент мог "поморгать лампочкой" со своего собственного кристалла ситуация могла бы развиваться совсем иначе.

Рисунок 1. КДПВ

Что же мешает таким грандам подготовки кадров отечественной микроэлектроники, как, например, МИФИ и МИЭТ, поступать аналогично своим зарубежным коллегам (например, MIT или UZH), а именно — давать возможность студентами-дипломникам выпускать свои собственные кристаллы? Можно, конечно, предположить, что выпуск собственного кристалла занятие крайне долгое, сложное и дорогое, а потому для института — дорого, а для студента — непосильно. Однако, это не так. Давайте же взглянем на одну из доступных технологий на отечественном рынке микроэлектроники, знакомство с которой позволит студенту стать значительно более привлекательным в плане будущего трудоустройства, а предложение которой для студента — позволит университету значительно поднять свой рейтинг в глазах абитуриентов и работодателей.

Здравствуйте, уважаемые читатели Хабра. Меня зовут Олег Плотников, я директор Центра Промышленного Интернета одной из IT-компаний.

Этой статьей я бы хотел начать целый цикл заметок про Интернет Вещей и конкретно про технологию LoRa. О ней уже не раз писали на Хабре, писали интересно и с разных сторон. Однако, наш Центр построил и уже почти год эксплуатирует сеть LoRaWAN и мы накопили большой опыт именно практической эксплуатации этой технологии. Давайте договоримся, я не ставлю своей целью пиар компании, в которой работаю. Но буду периодически обращаться к нашим проектам, когда потребуется что-то проиллюстрировать. Главный акцент своих заметок я бы хотел сделать не на теории, а на практике. Постараюсь заразить вас идеей, что Интернет Вещей – это интересно и черепахоподобная LoRa станет важным кирпичиком в общем фундаменте.