История эта началась три года назад, когда я осознал, что мне скоро исполнится 50 лет, что я погряз в бумажной работе, и что мне хочется чего-то нового. Работу поменять в моём возрасте уже проблематично, поэтому я решил начать

pet-проект.

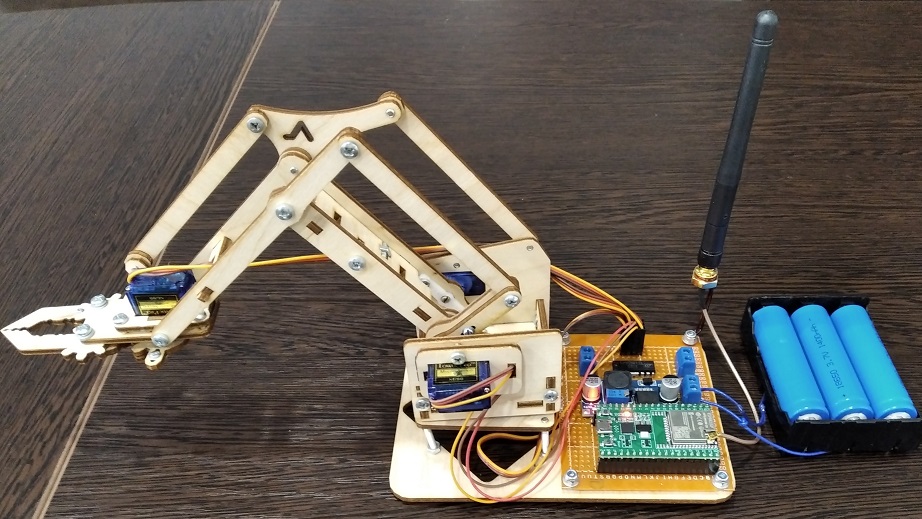

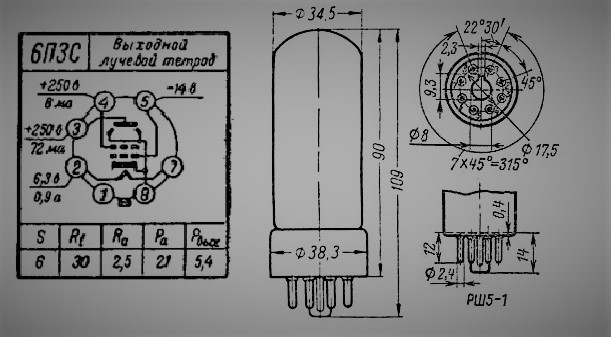

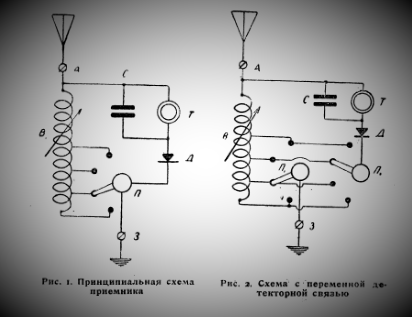

Первое, что приходит в таких случаях на ум старому радиолюбителю: новая радиостанция. Стопроцентно аппаратные решения остались в далёком прошлом. Сейчас гораздо более актуальны

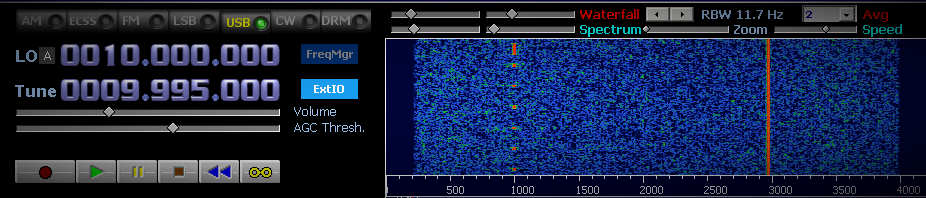

SDR-трансиверы: решение это программно-аппаратное, есть опубликованные примеры реализации, к некоторым из них даже выложены исходные коды прошивок.

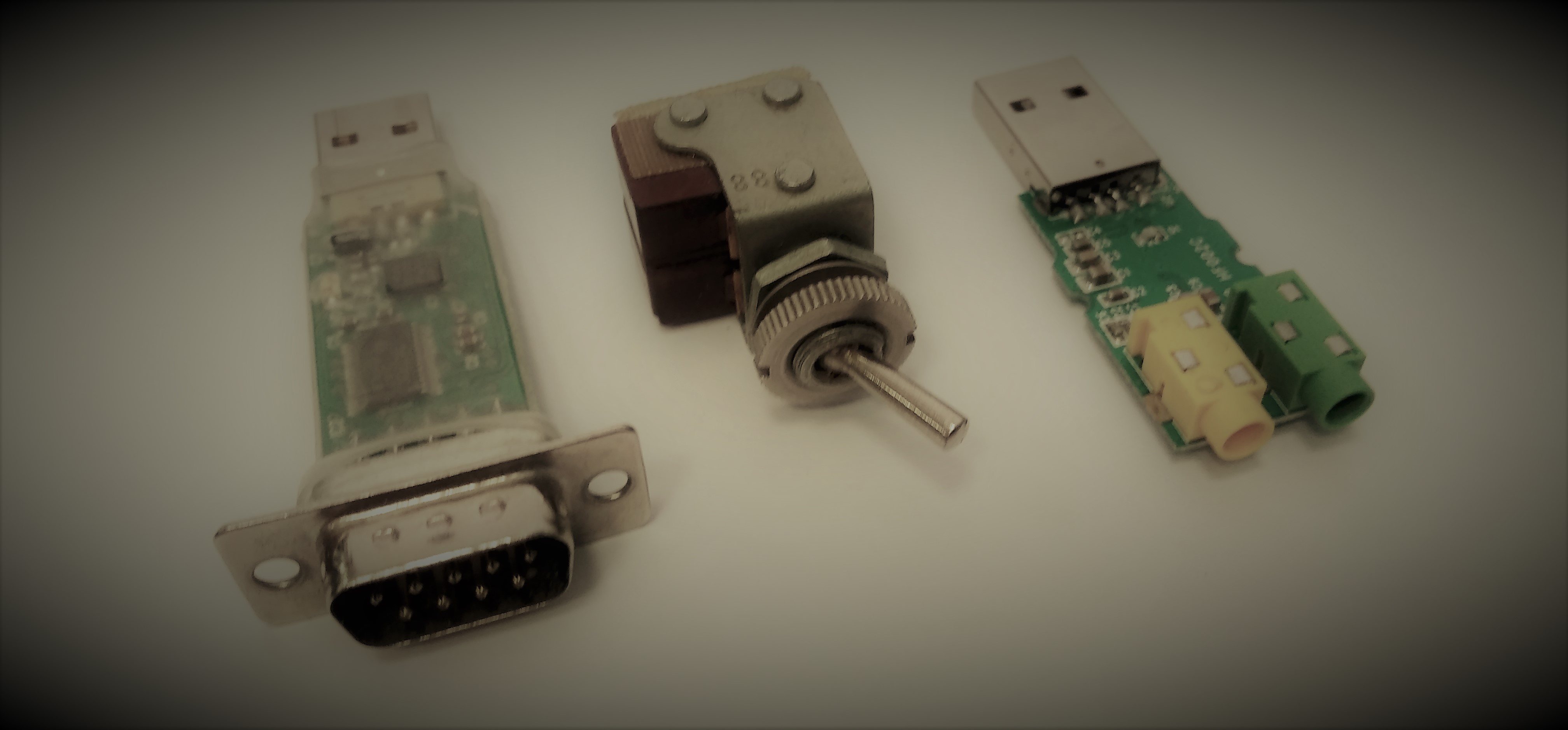

Основная проблема в разработке заключалась в том, что несложные

SDR-радиостанции, работающие в связке со звуковой картой, требуют наличия у компьютера, к которому они подключены, двухканальных линейных входа и выхода для работы приёмо-передающего тракта, а также

COM-порта для работы

CAT-интерфейса. В современных же ноутбуках аудиовход обычно предназначен для подключения микрофона гарнитуры и бывает только монофоническим.

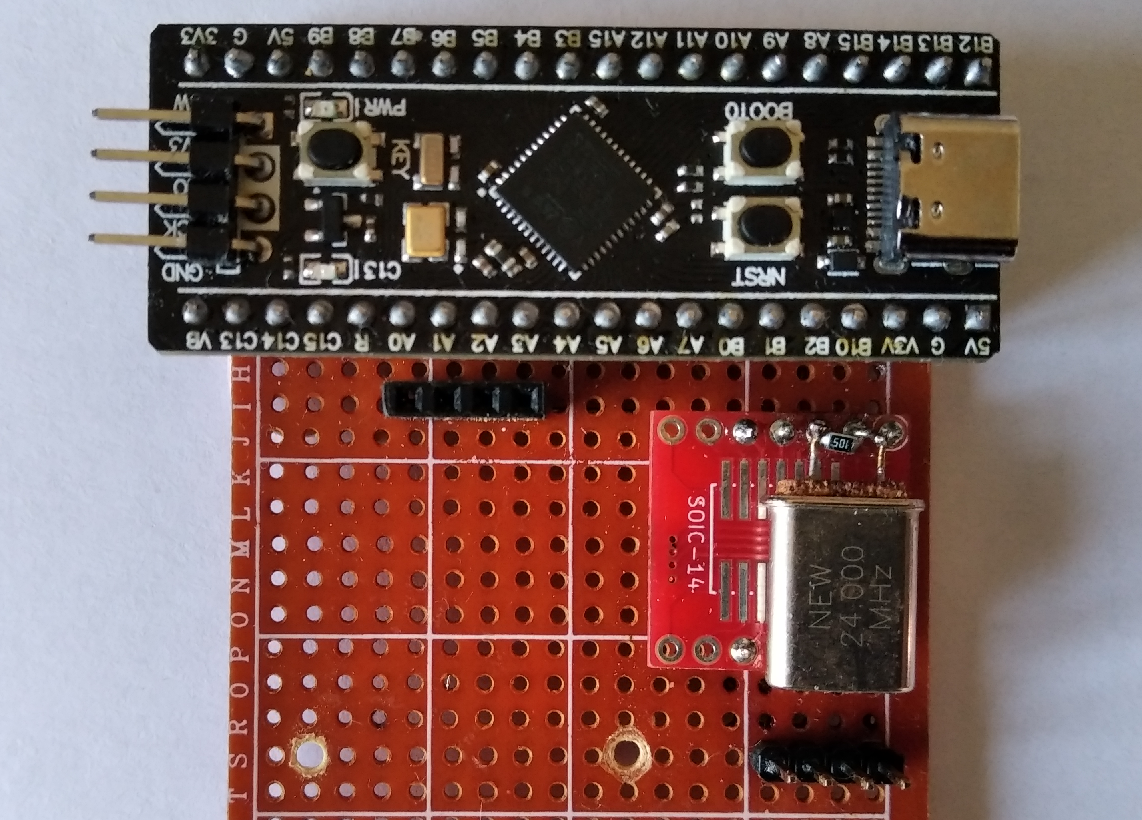

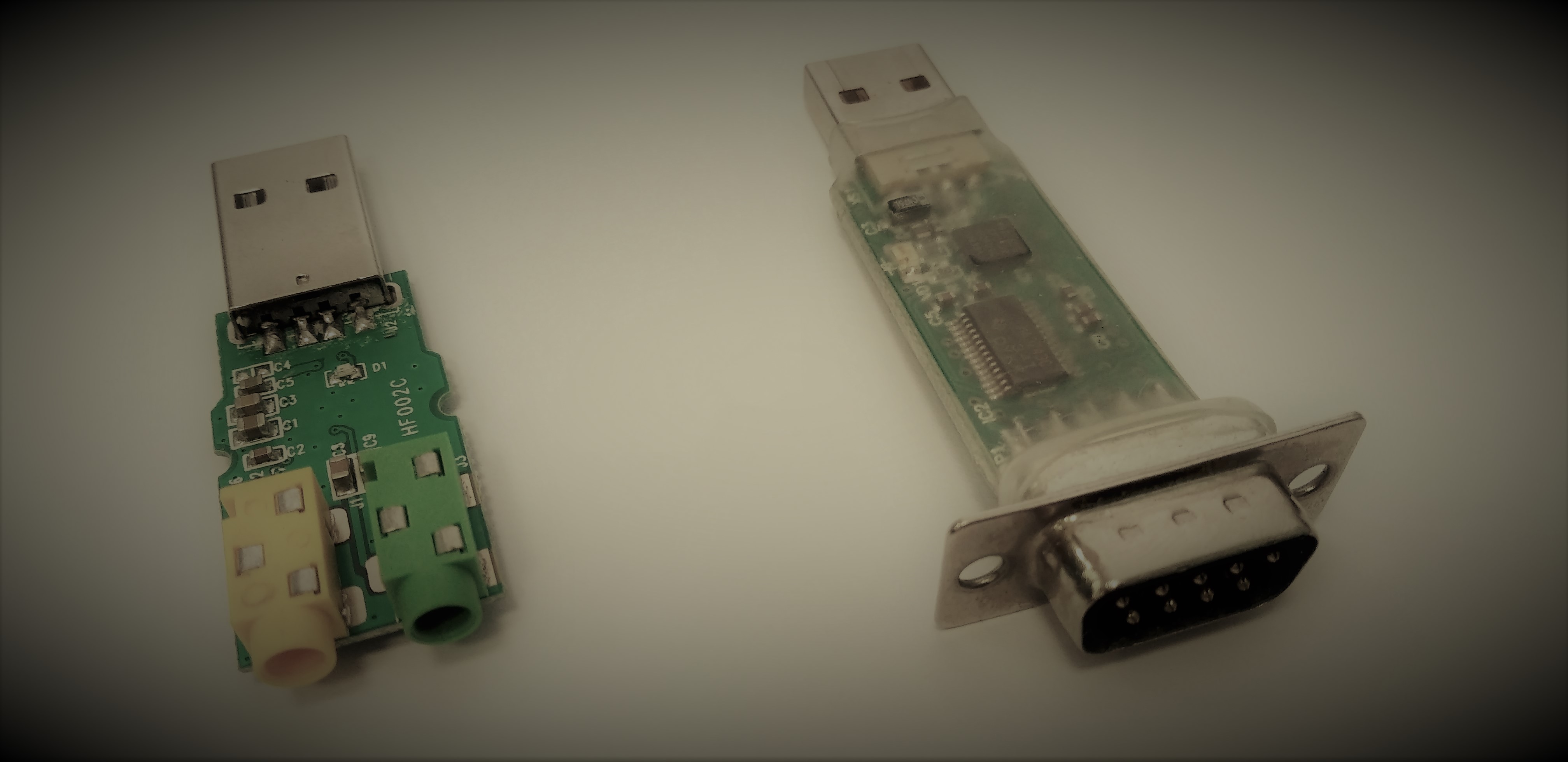

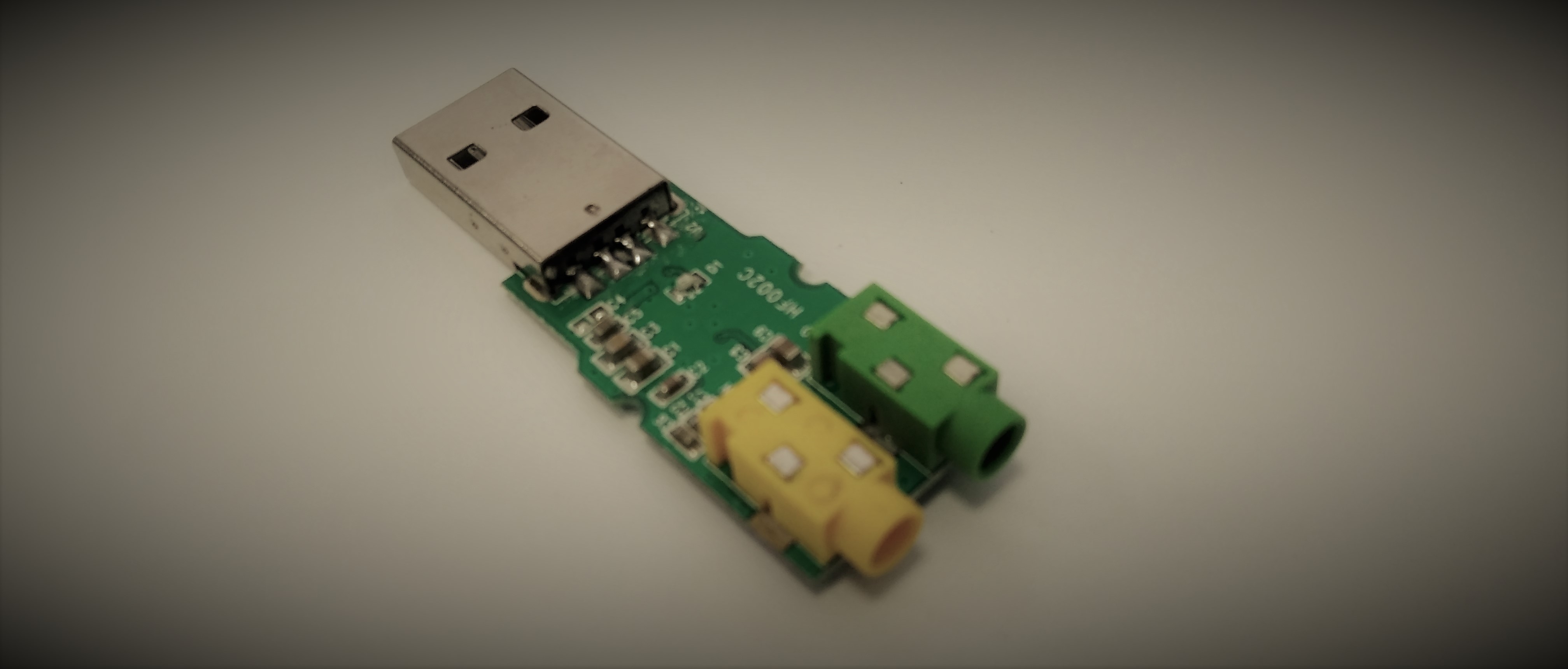

Решением проблемы стала реализация составного устройства

USB, состоящего из виртуального

COM-порта и дуплексной звуковой карты. Кому интересно, как я с этим справился, не имея опыта программирования, милости прошу под

cut.