В прошлых статьях мы рассмотрели

механизм индексирования PostgreSQL,

интерфейс методов доступа и следующие методы:

хеш-индексы,

B-деревья,

GiST,

SP-GiST,

GIN и

RUM. Тема этой статьи — BRIN-индексы.

BRIN

Общая идея

В отличие от индексов, с которыми мы уже познакомились, идея BRIN не в том, чтобы быстро найти нужные строки, а в том, чтобы избежать просмотра заведомо ненужных. Это всегда

неточный индекс: он вообще не содержит TID-ов табличных строк.

Упрощенно говоря, BRIN хорошо работает для тех столбцов, значения в которых коррелируют с их физическим расположением в таблице. Иными словами, если запрос без предложения ORDER BY выдает значения столбца практически в порядке возрастания или убывания (и при этом по столбцу нет индексов).

Метод доступа создавался в рамках европейского проекта по сверхбольшим аналитическим базам данных

Axle с прицелом на таблицы размером в единицы и десятки терабайт. Важное свойство BRIN, позволяющее создавать индексы на таких таблицах — небольшой размер и минимальные накладные расходы на поддержание.

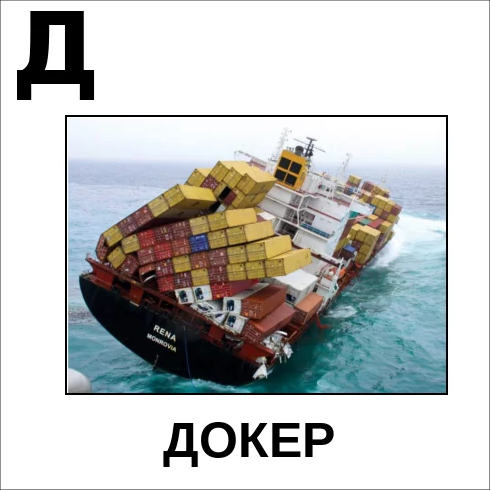

Работает это следующим образом. Таблица разбивается на

зоны (range) размером в несколько страниц (или блоков, что то же самое) — отсюда и название: Block Range Index, BRIN. Для каждой зоны в индексе сохраняется

сводная информация о данных в этой зоне. Как правило, это минимальное и максимальное значения, но бывает и иначе, как мы увидим дальше. Если при выполнении запроса, содержащего условие на столбец, искомые значения не попадают в диапазон, то всю зону можно смело пропускать; если же попадают — все строки во всех блоках зоны придется просмотреть и выбрать среди них подходящие.

Не будет ошибкой рассматривать BRIN не как индекс в обычном понимании, а как ускоритель последовательного сканирования таблицы. Можно посмотреть на него и как на альтернативу секционированию, если каждую зону считать отдельной «виртуальной» секцией.

Теперь рассмотрим устройство индекса более подробно.