Comments 87

Я покапитаню, но почему используются ping-pong локаторы? Взять ping-девайс с точными часами. Утопить (грузик из обеднённого урана утопит что угодно даже во ртути). Послушать pong (с меткой времени). Как минимум, это уменьшит неопределённости раза в два.

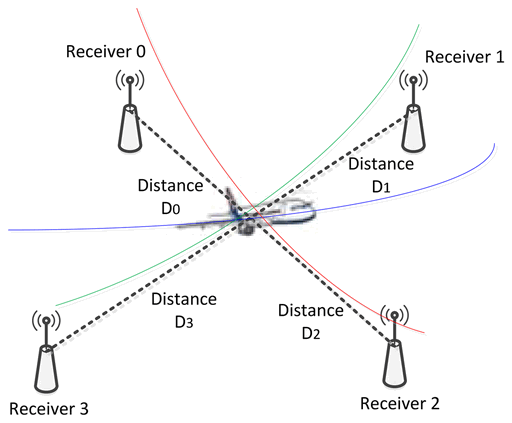

Позицию определить можно с помощью триангуляции (три-четыре лодки с GPS'ом на расстоянии 500 метров друг от друга, не?).

Кстати, триангуляция помощью нескольких синхронизированных пингеров — тоже интересная идея. Синхронные пинги на разной частоте (чтобы различить). 3 излучателя, три приёмника. Приёмники знают время пинга и своё положение.

Только при измерении каждой из дальностей тоже погрешность 40 м, как и при измерении глубины.

Кстати, интересная идея. Только ловить дооолго придётся. Плюс наводки от других частиц. Плюс возить с собой с кубический километр воды — то ещё занятие.

Чистую надо. И находящуюся в полной темноте.

… Хм, интересная идея. Но генератор нейтрино — на удивление тяжёлая штука. Плюс, пара "источник-детектор" только-только делаются первый раз в фермилабе, насколько я знаю.

Взять ping-девайс с точными часами.

Проблема же не в том, что мы синхронизироваться не можем, проблема в том, что мы не знаем скорость распространения сигнала в среде.

Ну выяснили мы, что сигнал идет секунду, с точностью до 1нс. И что? Мы скорость не знаем, а значит расстояние не можем посчитать. Статья как раз об этом.

Вот с одной стороны: зачем нам с точностью до миллиметра знать расстояние до луны?Ну, может, чтобы узнать, что Луна удаляется от Земли с каждым годом на 3,8 см?

Тут пока неоднозначность не станет меньше диапазона быстрых изменений — можно и нужно повышать точность. Плюс расскажу из совсем частной области: периодически в статьях попадается утверждение, что модель для плотности и скорости звука в воде после 6 км не особо адекватна, тк данных экспериментальных за 6000 в целом маловато.

Измеряем глубину по длине кабелей — мотаем медь и оптику, для точности. Точность там до метра и даже меньше.

Выпрямляем кабели натяжением. Температуры влиять будут мало, но и их можно мерить набором датчиков по всей длинне.

В общем, технически задача точного измерения вполне решаема. Другое дело — это дорого и не имеет практической пользы.

Во-вторых, я сейчас голову на отсечение не дам, но мне когда-то попадалось у Перельмана (кажется) задача о предельной длине веревки на земле. Там суть в том, что у каждого материала есть предельная длина «веревки», которую можно сделать из этого материала, когда все упирается в предел прочности — «веревка» не выдержит собственный вес.

Далее, «гравитационные» (или как там их правильно называть) датчики сейчас идут по цене компостной кучи, во всяком случае те, что встраиваются в телефоны. Не то чтобы они прецезинные, но во всяком случае имеют вполне осязаямую точность и позволяют получить адекватную картину мира.

Далее стоит иметь ввиду, что все отклонения троса от вертикали имеют второй порядок малости (косинусы, все дела), а про скручивания так сразу не скажу, но, наверное, это как мимниму третий, если не четвёртый порядок.

Цена мне кажется вторична, тем более в таком пафосном исследовании. Просто гонять эти океанические лайбы и проводить там время, стоит немало.

Там суть в том, что у каждого материала есть предельная длина «веревки», которую можно сделать из этого материала, когда все упирается в предел прочности — «веревка» не выдержит собственный вес

В вакууме — да. Но в воде же можно использовать силу Архимеда и сделать веревку даже невесомой, закрепив на ней по всей длине небольшие поплавки.

И для более-менее приличных сталей там приводились значения порядка 8-9 км, если я правильно ошибаюсь

Что-то сомневаюсь, что подводные течения, причём в основном обтекающие трос, а не толкающие его, способны пересилить мощный мотор.

Есть, конечно, опасность порвать трос, но по крайней мере мы зафиксируем длину размеченного троса в момент разрыва.

Трос, понятно, крепится к буру в дне впадины.

Дело в поверхности. Когда у вас тросс 10мм и его длина 1км, то это фактически как парус 10м2.

Оно вроде как и ничего, но при движении воды вдоль него будет создаваться сила достаточная для сдвигания большого корабля. Хотя сначала его выгнет дугой.

Для примера возьмите «трос» длиной 30м и попробуйте его натянуть на воздухе при ветре. В воде будет на пару порядков сложнее. Он же еще будет плавать-тонуть в зависимости от слоя, который проходит.

А про «плавать-тонуть» не понял: на какой глубине плотность воды выше плотности металла?

Плотность воды меньше, но это не значит, что на метал в ней не испытывает силу Архимеда. Трос, возможно, прийдется частично разгружать, чтоб не порвался в процессе.

Я предлагаю лебёдкой довести её до минимума.

Длина троса зависит от температуры, его натяжения(растягивание, кольца), наклона относительно точки крепления, ровности натяжения( в том числе и от течений).

Это только навскидку проблемы. А вы даже не можете угол проконтролировать и точку закрепления, поскольку радио проходящее через 10км воды не дает нужной точности.

Растяжения троса не имеют значения внутри троса оптоволокно, в конце зеркало, этого достаточно. Влияет только изгиб.

Но даже если вы точно знаете длину тросса это вам не поможет, поскольку вы не знаете, натянут он или кольцами свит(ну большими кольцами, по полкилометра)

Оно не настолько не растяжимо насколько я понимаю сравнимо со стальными и прочими волокнами из которых можно делать трос который не разорвёт под собственным весом.

Порвется. В таких условиях метр бетона можно сломать.

Рваться не будет, если уравновесить трос по всей длине поплавками, нулевая плавучесть (можно даже активные, с переменной плавучестью, демпфировать изменения плотности воды от температуры и солености).

Технически все это возможно. Вопрос в цене и целесообразности.

Есть, конечно, опасность порвать трос, но по крайней мере мы зафиксируем длину размеченного троса в момент разрыва.

Поймать момент разрыва - это отдельная интересная задача :)))

Как говорил наш препод по измерениям неэлектрических величин — меры по компенсации искажений не ограничены даже маразмом. Не дословно, но смысл такой.

Бросили на дно, проинтегрировали и получили длину пути во вселенной.

Убрали суточное вращение планеты, выделили радиальную составляющую перемещения и получили глубину, нет?

Я не специалист в гироскопии, но как мне кажется, на данном этапе развития гироскопии, это пожалуй, один из, если не самый сложный и неточный метод ). Либо фантастически дорогой.

Фитнес-трекер же показывает плюс-минус 10 метров на 11 километров (без GPS), примерно Ваша точность. Наверняка есть девайсы поточнее у космонавтов или летчиков.

Другое дело что температура и соленость нужна в среднем большему числу исследователей, чем скорость звука.

Насколько помню лазерный для самолёта стоит около 40 тыс $ но основная беда в том что нужно ещё сделать коробку которая позволит ему жить на глубине в 11км .

PS: Методам основанным на триангуляции добовляет сложности то, что неоднородности воды залегают слоями, и звук/свет пущенный не строго вертикально ещё и слегка преломляется в сторону и идёт не по прямой линии.

PPS: Опускать гирлянды датчиков/камер и по ним высчитывать поправки к скорости очень хорошая идея, потому как кроме собственно определения глубины можно получить много интересных данных об океане, но вспоминается выставленный в музее батискаф с толщиной стенки сантиметров 15. Каждый датчик придётся паковать в стальную сферу размером с мультиварку, плюс как-то герметизировать шину питания и данных. Сколько это будет весить и стоить — думать страшно. Впрочем, при массе «колбасы» датчиков в десятки тонн можно даже не включать питание — при таком весе её почти не будет изгибать течениями и достаточно просто измерить длину высокотехнологичной «верёвки».

Датчик, вполне вероятно, может быть пассивным. Оптоволокно, например, может использоваться как чувствительный протяжённый датчик вибрации. Если несколько таких датчиков погрузить в сейсмически активной зоне, по запаздыванию прихода откликов от подводных землетрясений с разных датчиков и разных глубин можно построить трёхмерную карту глубин.

В моей схеме нет погружных датчиков и камер — только волоконные световоды и объективы, которые могут быть водонаполненными, не требуют никакой защиты от давления, и могут быть маленькими и лёгкими.

Для увеличения точности можно добавить калибровочные объективы, расположенные на небольшом жестко фиксированом расстоянии от некоторых из источников света — с их помощью можно измерить скорость света в воде конкретно для этой точки океана.

Электромагнитные в плане радио в соленой воде еще хуже проходят. Там речь о десятках метров на сверхдлинных волнах и никакой речи о точных измерении дальности.

Есть же какие-то устройства для дальней и сверхдальней связи для субмарин в подводном положении.

Есть конечно, только вот передатчик в два с лишним мегаватта мощности и 60-километровой антенной не столько излучает привычные нам радиоволны, а скорее модулированно раскачивает магнитное поле Земли. И CPS у него три буквы за 15 минут, для сигналов точного времени подходит слабо.

Есть же какие-то устройства для дальней и сверхдальней связи для субмарин в подводном положении.

Да, есть! Как ни странно, опять звуковые :). Вон если на графики посмотреть, там где изломы кривых солёности и температуры находится так называемый подводный звуковой канал — звуковая волна распространяется в нём как свет в световоде — преломляясь с отражением назад на глубинах бОльших и меньших глубины канала. Звук распространяется там очень далеко. Вики пишет о сотнях и тысячах км.

и так далее…

Ну а по принципе узи/кт и подобного, нельзя собрать побольше данных и построить модель профиля толщи воды?

Хотя тут наверное понадобится немало техники на большой площади.

А как вообще «спидометр» для кораблей работает? Как посчитать эти узлы/час?

Наверняка это какоето устройство которое считает движение воды, вопрос насколько точно он работает?

Что если прикрепить этот «спидометр» на не большой подводный дрон который отправить на дно, попутно измеряя скорость/расстояние?

Марианская впадина в целом и Бездна Челленджера в частности — это и есть предел ситуации с глубиной на нашей планете

Кольская сверхглубокая скважина.

Как глубока Бездна Челленджера: измерение глубины