Комментарии 272

sudo apt-get install mc

А можно подробнее про Volkov Commander? А то было время, что я им пару раз пользовался, но истории его я не знаю

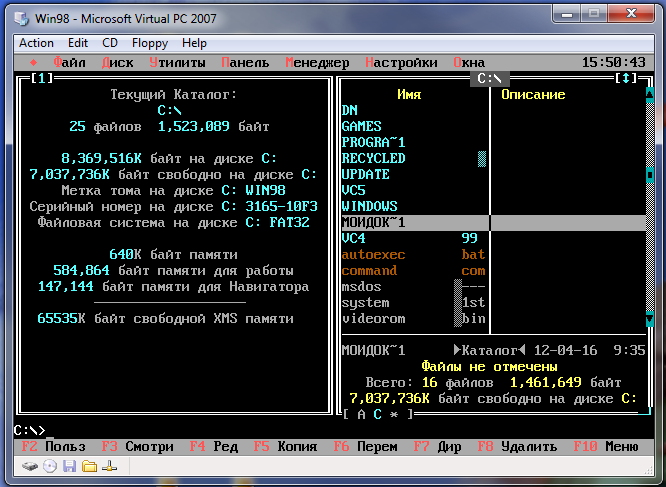

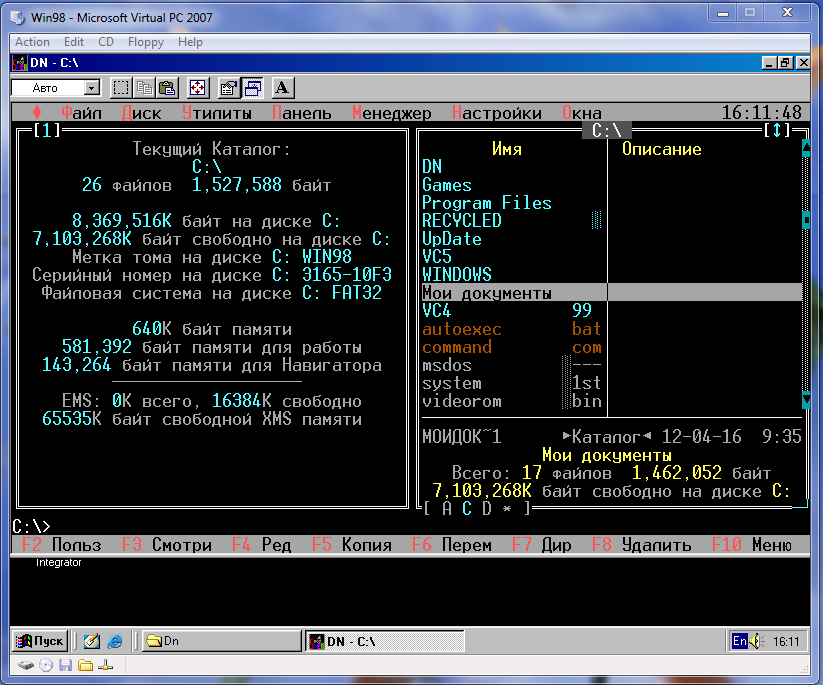

Но я пользовался dos navigator'ом: мне у него нравился довольно мощный текстовый редактор, с архивами он вроде умел работать (при наличии установленного в системе архиватора конечно), нескучные серые панельки, вместо синих как у всех — хотя цветовая гамма настраивалась и можно было сделать как хочешь.

Ну и конечно — встроенный тетрис! :)

С архивами и NC (в версии с 4, вроде) умел работать. А ещё просматривать файлы (типа dbf) и картинки (типа pcx). VC (для samodum) имел преимущество в виде компактного размера, удаления непустых каталогов (NC с 4й версии тоже) и (для некоторых) гашение панелей по ESC (меня это раздражало). DN, вроде, был потолще NC в базовой версии, где не было харда на электронный диск (280Кб) копировался command.com, nc.exe (v.4), nc.ini (или nc.cfg), редактор q.exe и ещё что-то. Дискета могла быть только с данными или со средой TP 5.5 или TC.

Вы лично пробовали-то? Курсор смещается на другой файл, так что "move it, move it" не получится :)

Пробовали, 2 чистых раздела с 1 файлом и всё получится.

PS. И опять в треде фанаты TC с их неполноценными консолями.

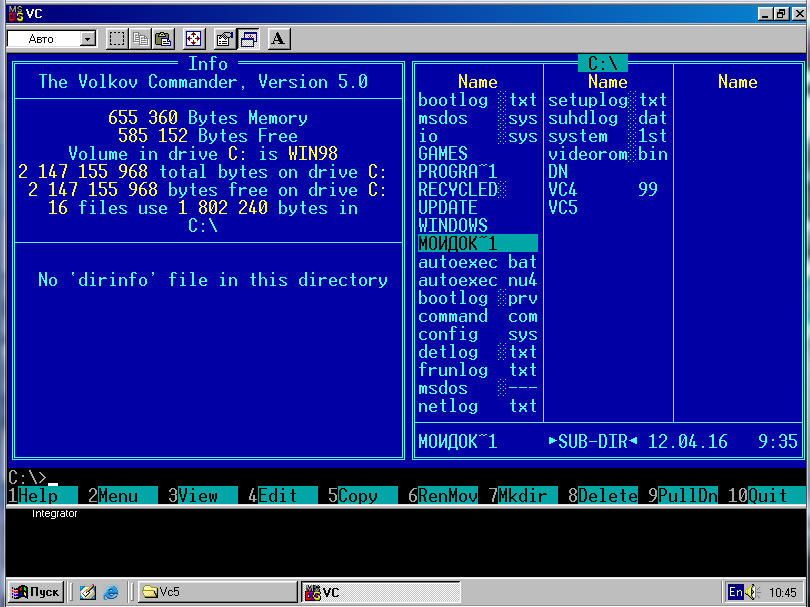

— Вот, полюбуйтесь.

— Ну что вы, отсюда же ничего не видно.

— Да?! А вы на шкаф залезьте!

А ещё просматривать файлы (типа dbf) и картинки (типа pcx).

Помню как читал обзор и рейтинг файловых утилит для DOS где то в конце 80-х, кажется в PC Magazine. К моему большому удивлению у NC оказались далеко не самые лучше оценки. И единственной категорией, где он победил, была способность просмотра файлов разных форматов.

но, несмотря на тормознутость и размер, был горячо любим юзерами за «всё из коробочки» :)

Ха, я даже помню горячие клавиши на управление окнами…

PS А копирование у DN было быстрее, потому что он имел буфер и мог буферизировать обращение к FAT. А в случае с разными физическими дисками для источника и назначения — параллелить операции чтения и записи. В отличии от VC/NC куча мелких файлов заливалась значительно быстрее.

Да, точно — CD можно было крутить.

а DN — это как телефон с камерой: и как телефон плохой, и как фотоаппарат вообще никакой :)

а DN — это как телефон с камерой: и как телефон плохой, и как фотоаппарат вообще никакой :)Если речь про телефоны из эпохи, когда эти двухбуквенные файловые менеджеры были ещё популярны, то да, а современные телефоны уже давно заменили цифромыльницы и дышат в спину зеркалкам.

всё остальное можно в VC/NC внешними утилитами, более правильными и удобными для своих задач.А какая в принципе разница, чем конвертировать, встроенным или «правильным», если результат один и тот же?

«папа, а покажи, что такое многозадачность? — щас, минутку, дискета доформатируется..» — этим анекдотом мы обычно троллили виндузистов в спорах Win vs OS/2 ;-). ибо, OS/2 было пофиг даже на однозадачность железа — можно было форматировать одноврменно 2 дискеты на одном шлейфе контроллера. правда, работало это, вестимо, в разы медленнее. но зато остальная система в это время работала как обычно, дисковые операции ничего не замедляли.

Винчестеры, они тоже вешали систему но поскольку работали быстрее это было не так заметно. Проблема была в сигнале BUSY от дисковода, впрочем как и от винчестеров и что самое коварное — от CD-рома, он не хуже флопиков умел вешать систему. И пока этот сигнал активен система не может выполнять следующие операции ввода/вывода. Что и было проблемой. Для винчестеров частично решили — буффер, очередь запросов и всё это. Для флопика такое сделать было очень сложно. Когда наконец приняли стандарт интерфейса SATA — уже можно было вздохнуть, там эта проблема была решена на уровне контроллера — теперь у каждого девайса своя шина и своя очередь и если что-то подвисает то только для всех обращений на конкретный девайс.

FDC IRQ can be free. Не помню, как она влияла на общую работоспособность, но судя по названию она могла освобождать прерывание от контроллера дисковода. Скорее всего речь за аппаратное прерывание за номером 6.да, IRQ6. эта фича была сделана для тех случаев, когда дисковод не использовался или использовался крайне редко. обращение к нему при этом обрабатывалось постоянным

А в OS/2 был встроен еще прикольный DOS-Box позволяющий в отдельном окне делать загрузку с дискетки.

Самая мощная штука в составе DN — это конфигурируемые скрипты, позволявшие в один клик скомпилировать программу асмом или наоборот, разобрать ее на сорцы или открыть в дебаггере.

компилирование по одной (enter) или двум кнопкам (F2, hotkey) я делал ещё для институтской лаборатории в 1989 году на NC 2.0.

после армии в 1993 году я пересел под OS/2 и позже FreeBSD, и про развитие DOS-оболочек уже был не в курсе. Под полуосом был File Commander — неплохой клон NC, а под юниксами уже тогда появился Midnight Commander.

DN был самым мощным тулом по убиванию универских сетей )))

против убийц системы на институтских Искрах-1030 тогда же в 1989 я глупым лаборантам сделал коробку дискет с автопереустановкой системы. при работе которой надо было в запускаемом FDISK'е создать раздел и дальше только вставлять дискеты с архивами по приглашению работающего с vdisk'a BAT'ника. на скромные 10 мегабайт винта «потд ключ» ставилось всё, включая тпаскаль-фортран-редакторы ;)

эхх, ностальгияяя… ;)

Искры были подключены к сети?

хотя, в одной аудитории Политеха была самодельная «сеть» из Д3-28 (дипломный проект моих приятелей) с дистанционной загрузкой ПО и учётом рабочего времени с указанием логина (группа-фамилия). этим решили проблему вечно воруемых сендастовых головок и плохо и медленно читаемых кассет в магнитных накопителях.

зы: это было в 88-89 годах… а потом, с окончательным подыханием Д3-28, в корпусах терминалов 15ИЭ собрали Орионы-128, на которых продолжали учить студентов азам программирования на Бейсике.

с завода эти машины (а так же все аналогичные типа ЕС-1840) шли с отечественной локализацией АД-ОС (Альфа-ДОС) 2.0, сделанной из MS-DOS 2.0. сия версия была (как и все поделки MS по сей день) изрядно крива и посему дискеты с ней нещадно форматировались с новья и использовались по более полезному назначению :)

Другое дело, что Искра была крайне хреново совместима с ibm.

Вполне нормальная совместимость, у нас всё работало, что писалось под IBM PC-XT и под DOS. Проблемы с кодировкой поначалу решали кропотливым патчем нужного софта с подменой символов псевдографики и зачастую заодно русификацией. А позже приятель разработал простую схемку-декодер обращений к знакогенератору на ППЗУ КР556РТ5 и защёлкой К1533ТМ2. Кодировки переключать можно было на лету, переключатор и драйвер клавиатуры я писал на асме.

И монохромность можно было доработать выкидыванием одного из выходных буферов (емнип, КР580ВА86) и впаиванием прямо на его место кучки резисторов по схеме от Спектрума. Но от этой переделки институт отказался (денег стало жалко, а студентам и так сойдёт) и такая машина осталась в единственном экземпляре в лаборатории.

Если правильно помню, виндам 2.0 уже требовался, как минимум, 286 процессор. и о многозадачности тогда практически не слышали — только в виде параллельного запуска чисто виндовых задач.

с версиями винды до 2.0 я не сталкивался, они вполне могли и на ХТ работать.

вот только не поверю, что на Поиске с его i8080 процом и отсутствием операционки могли _штатно_ запустить винды. доработать/пересобрать — всё возможно, тут не спорю. запускают же D00M на RaspberryPi и телефонах :)

И помню, что далеко не всё запускалось с IBM. Но это было в детстве, когда комп был еще у мамы на работе, поэтому память может изменять. Забрали домой с кучей дискет, поэтому фиг знает.

pikabu.ru/story/sovetskaya_xtshka_poisk1_zapuskaem_stavim_dos_i_windows_ochen_dlinnyiy_post_6920608 — вот пост, где ставят винду на поиск без всяких там пересборок. Это для 3.1 нужен 286.

Если при компиляции не использовались расширенные инструкции процессора, почему бы софту и не заработать? Препятствие могло быть только одно — неполная аппаратная совместимость и банально мог не заработать нужный графический режим.

АДОС, gwbasic (кажется), всё такое.

вот только не поверю, что на Поиске с его i8080 процом и отсутствием операционки могли _штатно_ запустить винды

У Поиска же i8088 на борту, как и у IBM PC (а на Поиске-2 i8086). И начинка в основном совместимая. Карта портов, памяти, прерываний совпадает примерно на 90%. Поэтому Windows до 3.0 включительно там работает без какого-либо шаманства. Естественно, если не считать необходимость найти для него кучу причиндалов, т.к. Поиск-1, он как кукла Барби. Нужен расширитель памяти, адаптер дисковода, дисковод, адаптер жесткого диска, жесткий диск, адаптер мыши, мышь.

У Поиска же i8088 на борту, как и у IBM PC (а на Поиске-2 i8086). И начинка в основном совместимая. Карта портов, памяти, прерываний совпадаетзначит, путаю с другими 8-разрядными домашними, коих тогда было множество и выпускалось многими заводами электроники. например, у нас на Аппаратном заводе выпускался «Хобби».

Еще "корзина" была вроде.

а я говорю именно про эпоху NC 3.0 и появления VC, когда DN был в самых зачаточных версиях и не умел ничего особенного кроме многооконности. все описанные выше возможности, я так понимаю, появились в нём позже, т.к. я этого не застал, уйдя в 1993 под OS/2.

про буферизацию в DN я не в курсе, т.к. ещё в 1991 на 386 с появлением DOS 5.0 стали использовать отложенную запись штатной утилитой SMARTDRV.EXE. работа hdd ускорялась в разы на любой операции в любой программе, а не только на копировании кучи мелких файлов. можно было при необходимости включить отложенную запись и на FDD, но очень чревато потерей данных при сбоях.

для запуска audio-CD были мелкие утилитки как резидентные, так и просто с командной строки. собственно, никаких особых действий тут не требовалось, т.к. сам привод, однажды получив команду play, играл все аудио треки до конца диска. сигнал же шёл по отдельному хвосту напрямую на звуковуху или через разъём на морде на наушники/усилитель. другими словами, никакого программного участия при проигрывании диска не требовалось.

Утилиты это хорошо, но когда ты набираешь текст программы в редакторе не будешь же выходить с него только для того чтобы переключить трек? Для этого и должна быть резидентная утилита.

wow, меня тут яростно заминусили, оказывается. видимо, таки много было приверженцев «мультитулов из коробочки», не умеющих или ленящихся настроить систему под себя ;).Подозреваю, что проблема тут не в приверженности кого-то к мультитулам из коробочки, а неприязнь к подаче мнения в стиле «вы все ламеры с гуями и не лечитесь, а я такой Ъ-сисадмин и пользуюсь исключительно консольными программами».

и выражаю свои мысли и впечатления, крепко засевшие с тех времён. и DN у нас тоже никто не использовал по названным мной ранее причинам. и у меня тогда было много возможностей сравнивать, т.к. в игрушки уже не тратил время, зато активно «варился в теме» всего комптютерного. пока не женился :)

А я, как только открыл для себя IBM HandShaker (Connect), сразу перелез на него. Он умел детектировать, что запущен из Windows и начинал понимать длинные имена файлов.

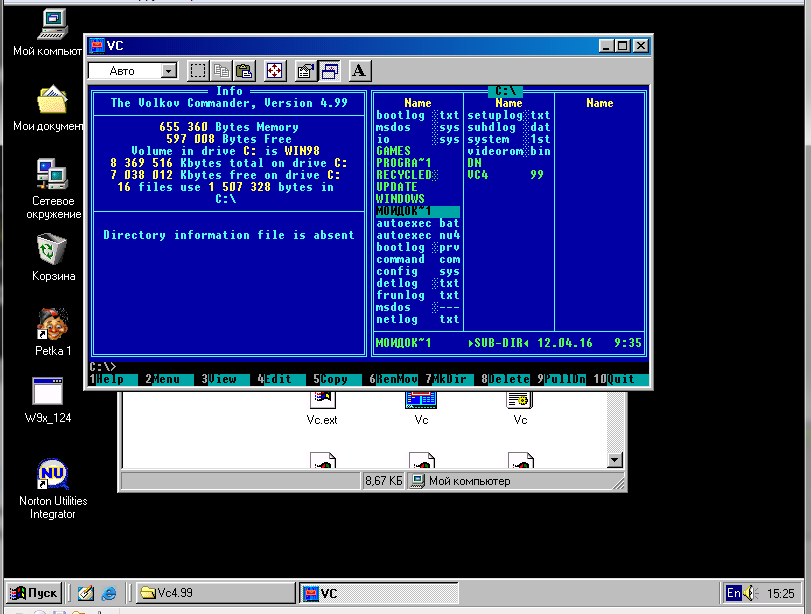

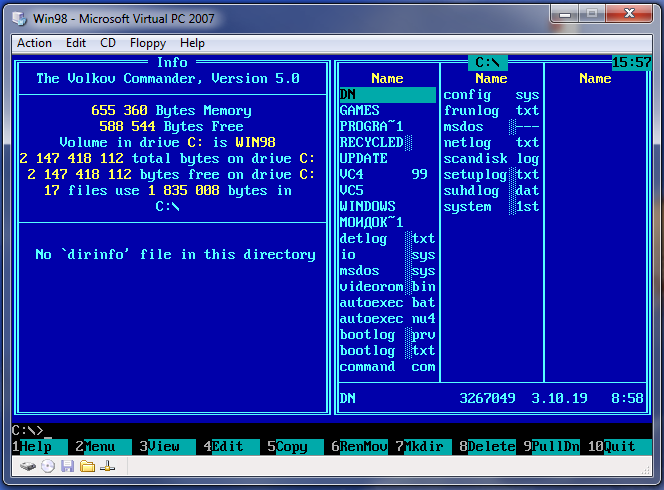

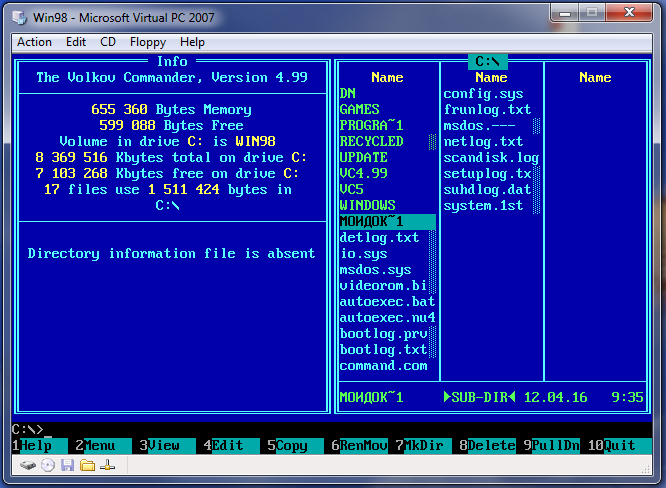

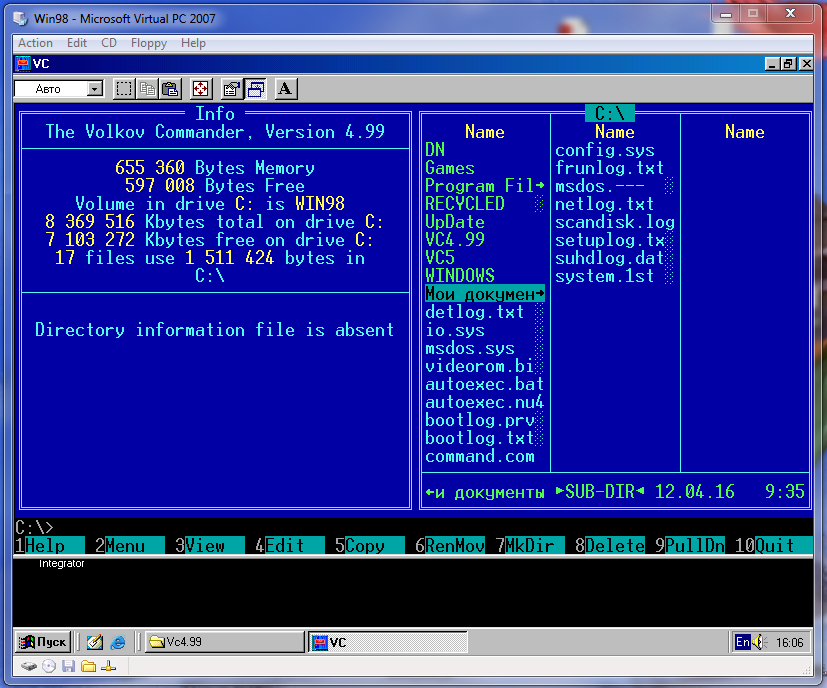

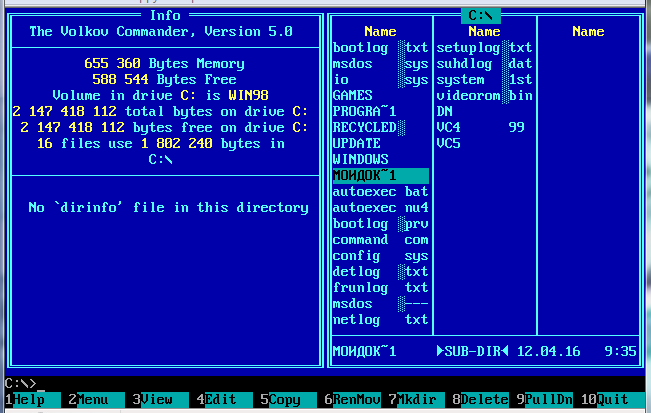

Кто-то из «коммандеров» (кажется, Волков) в последних версиях вполне умел отображать длинные имена, работая даже из чистого доса (6.22).

Так, ага, точно — Волков, в последних альфах.

А хз. Скорее всего, они пытались использовать какой-то сервис винды, вместо того, что бы что-то делать на низком уровне. VC не пользовался, но те версии, что через меня проходили могли только PROGRA~1

А ещё, был драйвер LFN для DOS.

В Нортоне поддержка LFN тоже была, в версии 5.5.

Ни под Windows:

А вот это ВНЕЗАПНО было, да?

Есть режим «длинные имена», колонку можно сделать шире в некоторых режимах, чтобы вместить длинное имя, в news файле полно заметок об исправлении той или иной проблемы с длинными именами, но просто так они не работают, по крайней мере, в dosbox.

Забавно, а вот в VC5.0 в меню нету одного пункта, который есть в VC4.99, и который я упустил из виду:

Но чуда не произошло, без драйвера LFN он не умеет эти самые LFN:

А вот под виндами ожидаемо появились LFN:

Так что беру свои слова обратно: VC4.99 умеет LFN при тех же условиях, что и DN. VC5.0 — не умеет LFN (даже пункта нет такого в меню).

PS Моя версия VC4.99.08a. Она при запуске в сеансе MS-DOS пишет что использует XMS, в то время как в сеансе Windows пишет про EMS. Не пробовал запускать с драйвером EMM386 в сеансе MS-DOS.

DN писали пацаны 16и-18и лет.

Фичей было куда больше чем у «конкурентов», но ими пользовались только те кто их знал;

Особенно в DN2, который пытались продавать, но попытки монетизировать, закончились массовым кидаловом со стороны буржуев.

Но это нормально, дети Советского Союза жил в стране ельфов и были мало подготовлены к рыночным реалиям.

Как следствие, эти кидосы обернулись специфическим знанием и финансовым успехом TheBat.

Вот поддержка модемных протоколов появилась позже — только в 5 версии, с отдельной утилитой Telemax или term95 (в зависимости от комплекта поставки)

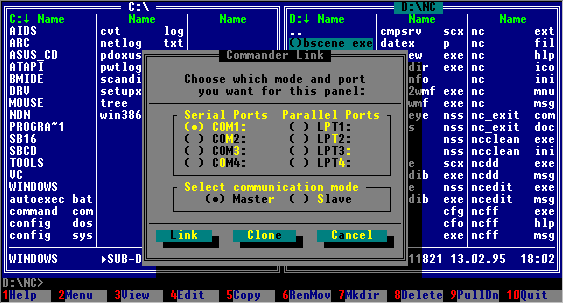

Также из специализированного же софта тех лет можно вспомнить InterLink, Laplink, Fastwire.

текстовый редактор был на голову выше встроенного в nc 3.0. калькулятор — так до сих пор ИМХО лучший.

тормознутость — не помню (хотя да, если с дискеты, то vc был предпочтительнее)

VC хорош именно тем, что занимал гораздо меньше места, чем NC. Когда у тебя есть только системная дискета 1,44 МБ с MS-DOS, малый размер VC становится решающим фактором в выборе VC vs NC.

Каждый мой знакомый, увлекавшийся ПК, умел в MS-DOS, KeyRus, NU, QEMM и NC/VC. И куда же без LPT-линка в NC?

Взностальгировав, поставил MS-DOS 6.22 на VirtualBox, поднял сетку и поставил Turbo Pascal. Сижу и улыбаюсь. :-)

Кстати, я давно хотел попробовать DosBox. Как там у него с масштабированием экрана на больших мониторах в игрушках для DOS'а? Может, удастся нормально поиграть?

В полноэкранном режиме — разворачивается на весь экран.

Звук есть.

VC хорош именно тем, что занимал гораздо меньше места, чем NC. Когда у тебя есть только системная дискета 1,44 МБ с MS-DOS, малый размер VC становится решающим фактором в выборе VC vs NC.именно так. а ещё, с появлением меню в config.sys в «ремонтных» дискетах пользовались «быстрой загрузкой» VC вместо COMMAND.COM, если знаешь, что надо только что-то подправить в конфигах и ничего запускать не понадобится.

Тонкой настройкой DOS с подбором драйверов и запихиванием их в EMS можно было добиться аж 614кб свободной памяти! для работы (и некоторых игрушек) тогда каждый свободный килобайт был на вес золота.

Я сам писал keyb.com с оставлением резидентной части в первые 256 байт сегмента, где изначально ложилась командная строка и служебные переменные. А для компактности кода переменные использовались как часть одной из команд в коде (самомодифицирующийся код).

.exe мог быть произвольного размера и содержать различные ресурсы, которые могли подгружаться уже по ходу выполнения.

Volkov Commander был производительнее и функциональнее NC, но он и возник гораздо позже. В нем был даже «диспетчер задач», который позволял «снимать» резиденты, которые были загружены после него, а также редактор «темы».

Прямой наследник нортона — FAR.

Ну и еще на ДВК был файловый менеджер, который тоже назывался nc но я не помню точно, кто автор…

mc убог.

far2l — вот правильный ФМ для linux.

В принципе для копирования файлов хватает.

Для остального есть bash :-)

mc убог

Попробуйте использовать другую цветовую схему вместо дефолтной.

Required dependencies:

...

libwxgtk3.0-dev

...

;(

Кстати, я для связи с кентом использовал пакет PSHELL. Мы жили тогда в разных подъездах, но в углу дома и наши окна были близко друг к другу. Мы замутили провод и соединили свои СОМ2 между собой. PSHELL после установки драйвера позволял делать некоторые вещи: контролировать доступ к файловой системе, там был монитор доступа и еще чат. Можно было пообщаться с оператором удалённой машины пока качается файлик.

между IBM — совместимыми компьютерами по телефонным каналам

связи.

Связь между компьютерами может осуществляться через

Hayes-совместимые модемы, через отечественные модемы типа

1200КН или непосредственным соединением последовательных

портов (NULL-modem).

В программе реализован простой и удобный пользовательский

интерфейс, максимально приближенный к общеизвестному Norton

Comander. Это позволит Вам не тратить время на обучение и

чтение томов документации, а сразу приступить к работе с

программой.

На удаленном компьютере, с которым Вы связываетесь,

программа работает в фоновом режиме. В результате этого Вы,

получив доступ к удаленному компьютеру, не мешаете его

оператору заниматься своей работой.

Функциональные возможности программы:

— копирование файлов с местного компьютера на удаленный и

с удаленного на местный;

— удаление файлов на местном и удаленном компьютерах;

— создание и удаление директориев на местном и удаленном

компьютере;

— просмотр и редактирование файлов на местном компьютере;

— ведение телефонного справочника;

— автоматический набор телефонного номера и «дозвон» до

абонента;

— автоматический ответ на вызов (звонок);

— защита данных системой паролей;

— передача текстовых сообщений;

— взаимодействие с фирменными пакетами связи по протоколу

Xmodem и Xmodem-CRC.

Никак не могу вспомнить название встреченной на моей первой работе IPX-сети на COM-портах, где можно было компы в цепочку соединять, каждый комп в середине цепочки соединялся с двумя другими через два COM-порта. На крайних, соответственно, занимался только один порт — и только на них можно было подключить мышку. Но тогда в шутеры еще можно было играть чисто с клавиатуры.

«LANtastic supports Ethernet, ARCNET and Token Ring adapters as well as its original twisted-pair adapter».

Нашел LANTastic Z, но она только два компа соединяет, один работает сервером, другой клиентом (да и через LPT, которых обычно было одна штука на комп, только две точки и можно соединить).

В общем, помню, что, столкнувшись с «Нортоном» 4, я был от него вообще не в восторге и переехал на «Волкова».

DosNavigtor у меня был, но, как-то он не прижился.

Кстати, при всей тяжести DN, памятью он барыжит гораздо лучше и хвостик, который он оставляет при запуске программы под ним гораздо меньше.

он требует наличие command.com в доступном для него месте: вытащить системную дискетку уже не получится

А тут без вариантов, ибо запуск программ осуществляется через command.com. Поэтому обычно делали виртуальный диск в расширенной памяти, куда кидался command.com. Тогда можно было точно спокойно убирать системный диск. Вообще, конечно, это diskless станции были сущим мучением.

И вот тут уже дискету можно было смело вынимать…

copy command.com e:, set dircmd=e:

поправлю: set comspec=d:\command.com

а переменная dircmd указывала ключи команды DIR по умолчанию и появилась где-то на закате DOS в последних версиях.

вот тут уже дискету можно было смело вынимать…

вот только если винт был разбит на несколько разделов, возникала путаница. приходилось ухищряться, чтобы определить букву ramdisk'a. уже не помню, как это делали…

У «Волкова» был режим управления резидентными (постоянно находящимися в памяти) программами.Да, Alt-F5 в свое время доводилось часто нажимать. :-)

В «волкове» TSR-менеджер был простой и удобный, а в дос-навигаторе поточнее и поумнее. Волковский хорошо подходил для программ, которые становились резидентными «по правилам», т.е. через 27-е прерывание или 31-ю функцию DOS. Но это было не единственным способом надолго остаться в памяти. Можно было, например, выставить владельцем MCB досовский сегмент (0x70), или уменьшить количество свободной памяти и скорректировать размер Z-блока. DN такие вещи, помнится, детектил.

Мне вообще «волков» очень нравился, но не хватало подсветки имен файлов в зависимости от типа (расширения), как в фаре. Пришлось писать резидентный модуль для этого, который я грузил перед запуском VC.COM.

P.S. Это мои старые комментарии к идентичной публикации, которая была куда-то перенесена НЛО.

Volkov сразу был написан таким образом, что сидел в памяти резидентно, целиком, при это занимал не сильно больше, чем nc.com.

Только собрались Диггер, товарищ Комманд Ком и командир

Нортон пивца попить, как в окно к ним постучали. «There isn't

enough room!» — закричал командир Нортон, увидев в окне

ненавистный куколь отца Вындоуза.

Не грех дать ссыль на все притчи.

Дрыг через низкоуровневые апи, слабо контролируются вирусами, в отличии от оболочек над проводником.

Поэтому, в незнакомую флешку сначала заглядываешь фаром, убиваешь всё подряд из живности, потом через него открываешь нужный файл. Эх, молодость :)

Сколько? Я не в курсе, о чём Вы.

А, понятно, тут проблема в недостаточном количестве живительных звездюлей сотруднику, а не в защищённости FAR. Я думал — каким-то непостижимым образом через FAR залезли на машину сотрудника. А так — да: если на машину сотрудника уже забрались иным способом, то всё, что там сохранено, уже пропало.

Вы лично пробовали-то? Курсор смещается на другой файл, так что "move it, move it" не получится :)

Сам до сих пор использую Midnight Commander на linux в то время как жена использует Total Commander на windows. Рад услышать что мы не одни такие — динозавры.

Double Commander — отличный аналог Total Commander для Linux, с поддержкой плагинов.

Сборки для винды так же имеются. Под GTK и Qt.

Он был не консольным как Far, при этом был максимально похож на Norton Commander (не то что TC). Жаль, что проект закрылся.

Сейчас под Windows только Far.

Редактор классный, легко работает с несколько-гигабайтными файлами.

А закрылся увы в связи со смертью автора — как я слышал еще в бытность журнала Компьютерра

Обычно проходит после опыта разгребания каталогов с сотнями тысяч файлов.

В двухпанельниках вполне удобно разгребать каталоги с сотнями тысяч файлов :-)

Если это еще и распределенная либо сетевая фс, то и просто конец света.

Обычно проходит после опыта разгребания каталогов с сотнями тысяч файлов.

Что проходит? Страсть ко всяким эксплорерам? Потому как в нормальном менеджере (aka Far) иожно выделить группу, можно произвести поиск по вхождению, можно всячески отсортировать и отфильтровать, можно запустить скрипт (ту же созданный). бОльшую часть во всяких эксплорерах просто нельзя сделать.

Проходит желание создавать такие каталоги (хотя, оно никогда и не появлялось, ибо в любом случае получение их списка любым способом — боль).

Проходит желание создавать такие каталоги (хотя, оно никогда и не появлялось, ибо в любом случае получение их списка любым способом — боль).Такие каталоги временами реальность данная нам в ощущениях. Они есть и их нужно разгребать, создавать их не требуется.

По итогам экзерсисов, теперь предпочитаю запустить какой-нить find чем ждать пока панель разморозится.

Необходимость менеджмента большого количества файлов Проводником, лично меня вгоняет в уныние

Воспитан на Нортоне, но и он у меня не первый, самый первый, не могу вспомнить, но аналог Нортона для Спектрума у меня был. 1994 год ещё, когда с кассет на дискеты перевели его…

аналоги в основном нестабильные или «не то пальто»

Я, возможно, не настолько продвинутый пользователь двухпанельных файловых менеджеров, но Unreal Commander устраивает целиком и полностью.

А когда появился домашний компьюьтер, уже была Win95/98, хотя я пользовался еще некоторое время Нортоном и средой Borland C — уже из винды.

Подаю идею тем, кто помнит больше: попробовать создать Old School DOS Pack, некий пакет под DosBox, содержащий подборку классического и наиболее интересного досовского софта тех времен. Не только файловые менеджеры, но и текстовые редакторы, среды программирования, утилиты, игрушки, в общем все то что ассоциируется у вас с теми временами. Попытаться воссоздать типичную рабочую среду Хакера из 90-х:) Чтобы можно было запустить и окунуться во все это:)

↓ ↓ ↓ Энтэр ↓ ↓ Энтэр

Вообще всё что делал Нортон вспоминаю с любовью, очень качественные и надежные продукты, включая книги по программированию. До сих пор смотрю достовские коды рамочек в его книжке ;)

;)

Павлик Морозов вовсе не герой

А это еще почему?

Ну смотрите, Павлик Морозов против кого пошёл? Против кулака частного предпринимателя. Раньше быть спекулянтом частным предпринимателем было плохо, то есть Павлик был кто? — герой. Сейчас быть частным предпринимателем хорошо, то есть Павлик был кто? — вредитель. Чего тут непонятного? Колебайтесь уже как все, вместе с генеральной линией, и не колебите людям мозги :)

Против близких родственников, в первую очередь. Семья там в целом была по имеющимся данным, не особо дружная, так что тут сложно сделать однозначные выводы, но мне и в возрасте Павлика казалось диким отречься от родного отца в пользу каких-то там революционных идей.

Я очень рад (за Вас), что Вам трудно представить ситуацию, когда женились (дело, в смысле женитьба, было сильно до революции) не по любви, а потому что родители заставили, и потом муж жену третировал по самое небалуй, детей бил (а то и что похуже), на сторону ходил как не в себя и проч. Так что совсем не факт, что "Павлик продал родного, любящего отца, примерного семьянина" — скорее, отец этого не то что заслуживал, а прямо напрашивался.

Кажется, мы отклонились от топика и близки к началу политической дискуссии в совсем не подходящем для этого посте, поэтому я, наверное, закончу эту ветку.

мне и в возрасте Павлика казалось диким отречься от родного отца в пользу каких-то там революционных идей.

Ну я сильно сомневаюсь, что дело было "чисто ради идей", скорее идеи там были последней каплей, но таки были. И Павлика возносили не за то, что он "родного отца предал", а за то, что знал допускал, что всё может для него лично плохо кончиться, но всё равно набрался достаточно смелости, чтобы не промолчать в тряпочку.

Против близких родственников, в первую очередь.

А что это меняет-то? Для вас родственные связи юбер аллес?

и в возрасте Павлика казалось диким отречься от родного отца в пользу каких-то там революционных идей.

ЕМНИП, он не «отрекся от отца». Он свидетельствовал, что его отец имел дела с такими-то мутными гражданами (там емнип была выдача им фальшивых справок — считай, подделка документов).

Второй эпизод — его дед-кулак, которого он с товарищем разоблачил (утаивание зерна, создание ОПГ и пр.)

В советской пропаганде и постсоветской антисоветской пропаганде это все смешалось в кучу.

Каких таких революционных идей? Насоздавали вокруг мальчика мифов.

Он всего лишь дал показания против отца, который к тому времени бросил семью. Причем не факт, что сам пришел и рассказал, а не показал на допросе, будучи вызванным. Никаких революционных идей в той истории и близко не было. В показаниях, кстати, было про продажу справок (изготовление поддельных документов, однако) и избиение матери Павлика. Отец его, кстати, был не кулаком, а председателем Герасимовского сельсовета, т.е. представителем новой власти.

Кстати, есть сомнения, что Павлик вообще был пионером, поскольку есть сомнения в существовании на тот период в тех местах пионеров вообще.

DR DOS же :-)

Так вот оно, яйцо! Берём машину времени, и летим в 1981 год — мочить, пока не вырос.

Был в свое время мс1251 c 20-мегабайтным диском отечественного производства. Диск был размером с буханку хлеба, подключался через внешний контроллер, который втыкался в слот компа. Понятно что все это работало мягко говоря не очень надежно — контакты контроллера и внешней памяти норовили сбойнуть, вешая комп.

Неудивительно что в какой-то момент диск логически развалился так, что перестал грузиться и показывать файловую структуру. Поскольку содержимое было безумно жалко — там всё установлено, настроено, проекты, лабораторки, и т.д. и т.п., заморочился восстановлением. А автомате NDD сказал что на диске какая-то каша, восстановлению не подлежит. Пришлось колупаться в секторах диска низкоуровневым редактором из состава того же NDD. Как раз под рукой была книга с описанием устройства FAT, подробности уже не помню, но служебные секторы удалось восстановить местами побайтно. После этого проникся к Нортону еще большим уважением

Лучшим файловым менеджером, которым я когда-либо пользовался, всё-таки был frigate3.

Человеческий ui, мультитабовость и вменяемый по тем временам встроенный редактор — это было нечто.

Это была первая программа, которую я от переизбытка чувств купил.

К сожалению, проект году к 2007 перестал развиваться и вскоре умер

Hard Drive Билла Гейтса и в «Империи Microsoft» Джеймса Уоллса и Джима Эриксона, опубликованные в 1993 году,

Тут что-то не так. Книга называется «Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire»

С нортон-утилитами связаны как самые приятные, так и самые отвратительные воспоминания. Именно NU позднего образца под Win 90х годов безвозвратно грохнули мне диск со множеством полезной информации, включая ряд написанных с нуля игр. Не справшивая. Это, конечно, научило меня делать бэкапы, но осадочек остался.

Еще из воспоминаний — в NU3.0 самые приятные окошки и курсок мыши тех времен. В отличие от стандартного мышиного курсора, который был в виде красного прямоугольника-знакоместа и передвигался дискретно, нортонутилитовский был в графике и перемещался попиксельно.

PlusPlus, да, верно. Оставлю это здесь:

В отличие от стандартного мышиного курсора, который был в виде красного прямоугольника-знакоместа и передвигался дискретно, нортонутилитовский был в графике и перемещался попиксельно.Он был не в графике, режим оставался текстовым. Просто на месте курсора рассчитывались и подставлялись символы с отрисованными поверх них частями курсора, которые пересчитывались при сдвиге на следующий пиксель.

Помню, как меня это в своё время поразило. Текстовый режим я к тому времени знал, графический знал, а вот такой «комбинированный» оказался неожиданностью.

Кажется, в какой-то из книжек Нортона по программированию был расписан этот механизм с примерами кода.

А может, и не Нортона — не помню уже.

Там был забавный прикол — когда был установлен русификатор типа резидентного rkrus, который позволял переключаться не только РУС/ЛАТ, а еще загружать стандартный набор в знакогенератор по комбинации клавиш, можно было этой комбинацией «высветить» все переопределенные символы в NU.

volcov commander — клон NC, интересный тем, что по функциональности он был близок к NC 3.0, но при этом значительно меньше по размеру, что имело значение для загрузочных дискет.

Обмен между двумя компами через com/lpt появился в NC с четвертой версии, если я ничего не путаю, и означал постепенное превращение NC в монстра, которым уже неудобно было пользоваться. Мы для обмена чаще использовали LapLink4 (ll4).

Его талант заключался в другом — когда эта утилита стала пользоваться неожиданным (ожидаемым) успехом, Питер сообразил, что гораздо больше денег можно заработать, добавив к ней несколько других и оформив «коробочный» продукт. Так появились Утилиты Нортона.

ИМХО, примерно это и описано в статье…

«The Norton Commander, Version 3.0.Copyright © 1986-9 by Peter Norton» (nc 3.0)

«Copyright ©, Peter Norton 1988. Designed and Written by.Brad Kingsbury and Henri Isenberg» (NDD & SpeedDisk NU 4.50)

«Written by.Keith Ermel and John Socha» (просмотрщики из NC 3.0, там еще Линда Дудиньяк засветилась)

«The Norton Commander was created independently by John Socha» (nc 2.0)

В статье написано, что очень многое Петя кодил сам.

У меня как раз обратное впечатление от прочтения. Он был талантливым менеджером. А с программисткой тз он написал unerase в первой версии… и больше ничего в статье не нашел.

Опять же, «За плечами Питера годы работы над такими продуктами, как Norton Commander, Norton Utilities, Norton Disk Doctor» — тут ни слова о «в качестве программиста». Я уверен, что он занимался этими продуктами, в части маркетинга, уж точно. Ведь написать программу мало, надо ее еще уметь продать. Если бы все упиралось только в способность написать качественный софт, вряд ли мы бы с вами знали про MS-DOS

Впрочем, все это касалось «их», ибо «мы» в Союзе и раннем СНГ вряд ли имели хоть с десяток официально купленных экземпляров Коммандера и Утилит

Тут я вынужден заметить, что NC и его клоны "вывело в люди" беззаветное пиратство времён позднего СССР, когда он буквально распространялся "вирусным способом", от друга к другу, с дискеты на дискету. На родине (в смысле в США) его приобретение требовало дополнительных телодвижений, вроде похода в магазин (интернет-то ещё не пошёл в массы), а люди ленивы...

Потом появилось огромное количество клонов Norton Commander (2 сотни точно есть, а то и еще больше), самыми популярными из которых в разное время становились: Volkov Commander (1994г., потреблял совсем немного ресурсов и легко помещался на любую загрузочную дискету), DOS Navigator (1991г., уникальный файлменеджер со множеством дополнительных функций и кучей настроек), Windows Commander (1993г., переименован в Total Commander в 2002г., к нему имеется большое количество плагинов), FAR Manager (1996г., текстовый для консоли MS Windows, с огромным количеством плагинов), Midnight Commander (1998г., для ОС UNIX/Linux) и др.

Norton Utilites — фактически первый в мире полноценный пакет утилит разной направленности. До этого появлялись отдельные узкопрофильные утилитки разных авторов. Сейчас пакетов утилит — множество, и наверно, самые популярные из них, Sysinternals (в 2006г. приобретена Microsoft) и NirSoft.

Midnight Commander (1998г., для ОС UNIX/Linux)

Еще для линукса: far2l, Krusader и Double Commander.

Еще можно припомнить Dolphin (у него есть двухпанельный режим, но по возможностям пользовать клавиатуру слабоват даже супротив первого Нортона).

В bash большинство действий делается быстрее и легче, чем в различных двухпанельных менеджерах.

Это, мягко говоря, далеко не всегда так. Чтобы эффективно работать с файлами из командной строки, не суть важно какой, вам надо ещё и держать в голове структуру каталогов вашей файловой системы.

А люди, начинавшие в ДОСе, вполне умеют с ней обращаться — тогдашние двухпанельники всё же замещали не так много операций, и всё равно приходилось набирать команды (например, при работе с архиваторами).

Но вообще, шорткаты всё же обычно быстрее, чем набирать команду, даже с автодополнением (тем более, что при неоднозначности все равно приходится набирать довольно большую часть имен).

Во многих частных случаях, конечно, комстрока будет иметь преимущество.

Шоткаты в меню пользователя (f2) позволяют делать множество удобных вещей, с теми же ffmpeg и так далее.

В истории команда сохраняется, но для повторения нужно все-таки зайти в нужный каталог, либо указывать полные пути.

Макрос и шоткат всегда можно тоже дополнить, расширить. Если вы не знали, то макросы в фаре — Lua

Это не работа на более высоком уровне, это просто еще один инструмент. Командная строка отлично дополняется панельным менеджером типа FAR+conemu

И это очень удобно, когда умеешь и рука набита.

К сожалению, понять это сложно, пока не попробуешь.

Я умею пользоваться командной строкой. Но я правда не понимаю, как можно с помощью командной строки удобно сделать групповую операцию над, извините за тавтологию, группой файлов, для которых нет общей маски (а это ведь совершенно типовая задача при работе с мультимедиа-данными). Не знаю, как ls + cd могут быть удобнее/быстрее перехода по каталогам с помощью Enter. Совсем не понимаю, как все эти ftp + cd + lcd + get + vim + put могут быть удобнее, чем ткнуть на файл прямо на FTP-сервере, нажать F4, поредактировать, нажать F2, а вытягивание его в локальный каталог и отправку на сервер файловый менеджер сделает сам. При этом любые вещи, которые доступны в командной строке, доступны и в файловом менеджере. Кстати, команды из командной строки в FARе точно так же все сохраняются в истории с параметрами, редактируются, копипастятся и т.д.

В bash большинство действий делается быстрее и легче, чем в различных двухпанельных менеджерах.

Я отлично знаю bash, и неплохо знаю FAR.

Большинство действий у разных людей сильно отличается, поэтому я часто люблю запускать баш скрипты из FAR, но не мешаю два эти инструмента в одну кучу.

Опять же, многие пользователи работают в винде, где баш при всем уважении, работает хуже чем нативно.

К сожалению, понять это сложно, пока не попробуешь. И порог входа высоковат, т.к. если в панелях все на виду и интуитивно, то для эффективной работы в CLI надо хотя бы немного почитать маны.

Честно говоря, порог входа в полноценное пользованием FAR-ом также не низкий.

Локальный Linux у меня тоже есть, но в ноутбуке, с которого я занимаюсь разной админско-удалённой халтурой. Там привычный KDE и, соответственно, Krusader, который, конечно, проигрывает по мощности TC, но тоже весьма удобен.

На серверах да, mc иногда ставлю — например, изучать завалы в /var/www из него всё-таки удобнее. Само собой, пользуюсь и возможностями bash и coreutils. Из альтернатив bash пробовал zsh, но не зашёл, ну и я в целом стараюсь не привыкать к специфичным инструментам, так как не всегда есть возможность ставить на администрируемые машины то, что мне привычно.

Надо было скопировать установочные файлы Windows из 8 образов дискет в один каталог.

А давайте возьмем другую задачу, вам нужно просмотреть 100-200 фоток и выделить из них штук 20, которые хотите потом загрузить в фотошоп?

Тут даже в проводнике это может быть не так удобно, как в FAR с встроенным плагином для просмотра картинок.

Или вам нужно сделать поиск по conf файлам, в которых есть определенное слово, а потом уже по этим файлам побегать руками, и возможно что-то исправить? Тут в FAR решение — поиск по слову, потом бегаешь по файлам во временной панели. Минимум затрат, никаких скриптов.

p.s. при этом, напомню что я отлично знаю баш.

rg -l frobnicate | xargs vim

Серьезно?

Просто подряд насильно будете редактировать все файлы?

А открыть/закрыть на выбор из тех, что нашли, быстро?

про xargs less я вообще молчу, насколько это неудобно.

А вот в среде Windows у меня практически все время открыт FAR, из которого я уже запускаю в том числе и скрипты. Кстати, возможно это одна из причин, почему мне не критично на какой конкретно винде (xp/vista/7/8/10) я работаю — главное чтобы FAR+conemu запускался.

пункты 1 и 2 слишком субъективные и зависимы от задачи.

1. Полноценный язык программирования:

Я к этому отношусь примерно как верблюжонок из анекдота: «Мама, я родился в зоопарке, и проживу тут всю жизнь, нахрена мне эти навороты?» Если бы я был админом и мне надо было бы делать автоматизацию какой-то рутинной работы, было бы неплохо. Но я не админ, у меня в жизни нет никаких задач по автоматизации, для которых не хватило бы простого батника.

Это все субъективно.

Для меня в некоторых сценариях замены двухпанельнику просто нет.

Например, при разгребании неизвестной (или благополучно забытой) кучи подкаталогов с разнообразным содержимым (фото, видео, программы, разный хлам), которое надо еще как-то упорядочить.

Другой пример, копирование некоторого количества файлов из дерева подкаталогов по неформализуемым критериям. Например, копирование музыкальных композиций из архива на воспроизводящее устройство, объем памяти которого не позволяет сохранить всю коллекцию (тот же телефон).

В bash или даже zsh все это тоже можно сделать, но действий приходится выполнять намного больше, несмотря на все автодополнения и прочие фишки. И в голове приходится держать намного больше, что увеличивает вероятность ошибочных действий.

Все-таки bash удобен скорее для работы в структуре подкаталогов, которую себе уже очень хорошо представляешь, достаточно простой или достаточно хорошо организованной.

И все же субъективно продолжаю считать, навык работы в командной строке полезнее, т.к. в том числе универсален и позволяет все же использовать богатый арсенал средств (все-таки можно на полноценном языке программирования описывать действия, чего никак не добиться нажатием кнопок в двухпанельнике).

Навык работы в командной строке никак не мешает пользоваться файловым менеджером. Более того, для меня файловый менеджер — это просто такая удобная надстройка над командной строкой.

А вот с универсальностью не все так хорошо, как хотелось бы, поскольку опыт работы с разными оболочками (bash, ash, zsh и т.п.) заметно отличается.

И с полноценным языком программирования тоже не все так однозначно. Я из файлового менеджера могу вызвать скрипт оболочки, из которой вызван менеджер, скрипт на питоне или любом другом интерпретируемом языке. В Far (для виндовс) есть встроенный интерпретатор языка Lua для написания макросов.

комфортнее и быстрее нажимать что-нибудь типа 5k, нежели пять раз стрелку вверхЯ вот довольно активно пользуюсь вимом, пусть и не на самом крутом уровне. Это очень мощный инструмент, спору нет. Но вот чего я никогда не понимал, так это той гордости, с которой любители вима объясняют, как невероятно удобно в нём перейти на пять строчек или на десять символов в какую-то сторону. Ну да, удобно, кто спорит. Только вот часто ли требуется перейти именно на пять строчек или десять символов? Вот честно, не могу припомнить ни одного случая, когда я заранее точно знал бы нужное число. Мой алгоритм перемещения курсора обычно выглядит как

while (не достигли места) do {двигаться дальше}, а не как for (i=0; i<N; i++) {нажать стрелку}. Я же не сижу и не высчитываю, на сколько символов от положения курсора отстоит нужная мне позиция. Я просто нашёл её глазами и хочу туда попасть. В графических программах я просто тыкаю туда мышкой: даже с учётом увода руки с клавиатуры это оказывается быстрее, чем высчитывать, что дотуда, оказывается, ровно 17 символов, и потом радостно набирать 17j. (И да, я знаю про переходы по словам, по открывающим-закрывающим скобкам и пр., к сути недоумения это не относится.)При этом, конечно же, функция повтора действия неимоверно удобна для самых разных вещей. Но почему-то первым делом всегда говорят именно про переходы… Может, я как-то неправильно готовлю вим?

На любой системе есть vim.Увы, не на любой. Нередко предустановленным является vi.

для меня far editor и vi — самые удобные, причем не могу выкинуть ни один из них.

Ctrl+стрелка влево, я уже на первом символе после скобки. Shift+End и закрывающая скобка. Количество нажатий практически тоже, зато оно вообще универсально для большинства редакторов, включая FAR editor.

А любые регулярно повторяющиеся действия можно в сложный макрос за пару секунд, без навыков программирования.

(до Shift, стрелок, End необходимо тянуться)

У вас есть отдельная удобная кнопка для underscore, что вы не пользуетесь Shift?

У меня удобная клавиатура, стрелочки и слева и справа, тянуться не нужно.

Хмм, прямо сейчас сходу нагуглил 10-летнюю заметку :). Хотя не факт, что она тогда до наших прилавков в итоге добралась, ну и вариант чересчур компактный. Из того, что я до этого знал — такие клавиатуры давно применяются в заводском оборудовании, года 3 назад тыкал в такую на панели управления PLC на автозаводе. Производят такое, например, Cherry и Kensington, но удобство печати на таком оставляет желать лучшего, там упор сделан на надёжность. Ну и стоят они, пожалуй, дороже чем современные удобнейшие навороченные механические клавиатуры.

Сам когда-то тоже покупал трекбол Logitech Cordless Optical TrackMan, до сих пор цел и в рабочем состоянии, но сейчас не пользуюсь.

У меня одно время жила 8120, разъёмная:

При переходе на нее с обычной скорость печати текста возросла, а вот в служебных клавишах я путаться стал — настолько непривычно они расположены оказались.

Мы тоже писали свой Norton Commander, только для Minix.

Про midinght commander вообще молчу, великая вещь

История создания Norton Commander. Часть 1 / 3