Обзор примитивов синхронизации — спинлоки и тайны ядра процессора

5 мин

Последняя статья про классические примитивы синхронизации.

(Наверное, потом напишу ещё одну про совсем уже нетипичную задачу, но это потом.)

Сегодня мы немножко заглянем в процессор. Чуть-чуть.

По сути, мы будем говорить про единственный примитив, который принципиально отличается от остальных: спинлок. Spinlock.

В комментариях к предыдущим заметкам возникла дискуссия — насколько справедливо вообще выделять спинлок как примитив, ведь по сути он — просто мьютекс, верно? Он выполняет ту же функцию — запрещает одновременное исполнение фрагмента кода несколькими параллельными нитями.

На уровне процесса всё так и есть — различия между спинлоком и мьютексом — чисто технические, вопрос реализации и производительности.

Но меня эта тема интересует не только с позиции программиста юзерленда, но и с позиции разработчика ядра, а так же и разработчика самих примитивов синхронизации. И тут уже различие принципиально.

Дело в том, что внутри ядра мьютекс реализован с помощью спинлоков, а вот спинлоки реализованы сами по себе, автономно. Они — действительно базовый примитив. Ниже — только сам процессор.

Есть и ещё одно, семантическое различие. Мьютекс допускает и предполагает снятие нити с процессора, долгую остановку вызывающей нити. Мьютексом можно запереть объект на час или сутки, это приемлемо и нормально. Спинлок принципиально рассчитан только на кратчайшие приостановки, это всегда работа с неатомарным стейтом объекта. Присваивание группы переменных, небольшой цикл — это максимум того, что можно сделать под спинлоком.

Итак, иерархия реализации такова: mutex/cond/sema сделаны на базе спинлоков, спинлоки — на базе атомарных операций, предоставляемых процессором. Мы в них немного заглянем сегодня.

Как устроен спинлок?

(Наверное, потом напишу ещё одну про совсем уже нетипичную задачу, но это потом.)

Сегодня мы немножко заглянем в процессор. Чуть-чуть.

По сути, мы будем говорить про единственный примитив, который принципиально отличается от остальных: спинлок. Spinlock.

В комментариях к предыдущим заметкам возникла дискуссия — насколько справедливо вообще выделять спинлок как примитив, ведь по сути он — просто мьютекс, верно? Он выполняет ту же функцию — запрещает одновременное исполнение фрагмента кода несколькими параллельными нитями.

На уровне процесса всё так и есть — различия между спинлоком и мьютексом — чисто технические, вопрос реализации и производительности.

Но меня эта тема интересует не только с позиции программиста юзерленда, но и с позиции разработчика ядра, а так же и разработчика самих примитивов синхронизации. И тут уже различие принципиально.

Дело в том, что внутри ядра мьютекс реализован с помощью спинлоков, а вот спинлоки реализованы сами по себе, автономно. Они — действительно базовый примитив. Ниже — только сам процессор.

Есть и ещё одно, семантическое различие. Мьютекс допускает и предполагает снятие нити с процессора, долгую остановку вызывающей нити. Мьютексом можно запереть объект на час или сутки, это приемлемо и нормально. Спинлок принципиально рассчитан только на кратчайшие приостановки, это всегда работа с неатомарным стейтом объекта. Присваивание группы переменных, небольшой цикл — это максимум того, что можно сделать под спинлоком.

Итак, иерархия реализации такова: mutex/cond/sema сделаны на базе спинлоков, спинлоки — на базе атомарных операций, предоставляемых процессором. Мы в них немного заглянем сегодня.

Как устроен спинлок?

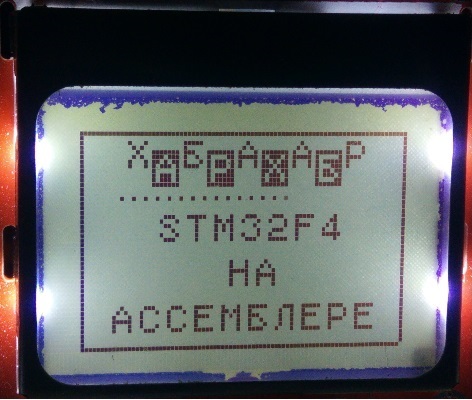

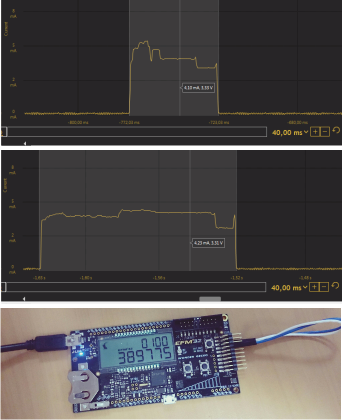

ARM Cortex-M3 — это, пожалуй, самое популярное на сегодняшний день 32-разрядное процессорное ядро для встраиваемых систем. Микроконтроллеры на его базе выпускают десятки производителей. Причина этому — универсальная, хорошо сбалансированная архитектура, а следствие — непрерывно растущая база готовых программных и аппаратных решений.

ARM Cortex-M3 — это, пожалуй, самое популярное на сегодняшний день 32-разрядное процессорное ядро для встраиваемых систем. Микроконтроллеры на его базе выпускают десятки производителей. Причина этому — универсальная, хорошо сбалансированная архитектура, а следствие — непрерывно растущая база готовых программных и аппаратных решений. Некоторое время назад, хаброжитель

Некоторое время назад, хаброжитель