Комментарии 482

Я учился 10-11 класс в школе №1189 им. И. В. Курчатова

У нас было 6 человек в группе.

Школа выпускала очень сильных учеников. Но её разогнали по сути.

Государство из всего пытается сделать казарму. А должны цвести все цветы.

Классы должны быть не по возрасту, а по интересам. Методы должны быть разными. Где-то будет ШКИД, где-то как у Макаренко. Тогда будет конкуренция. И конкуренция будет вырабатывать лучшие практики. Государство же нам пока лднр и Сирию предлагает. А люди с нормальным образованием никогда такое не поддержат. Поэтому государство и не заинтересовано в образованных и умных, государству нужны «Мторолы» и «Гиви», ну и зрители для Скобеевой и Соловьёва.

Статья правильная, методы классные, но их как раз убивает стандартизация образования. Она не работает. Нельзя всех под одну гребёнку как в армии и тюрьме.

Везде нужен баланс. К каждому человеку преподавателя не приставишь - очень дорогие инвестиции, длинные и с неясной окупаемостью. Совсем без образования тоже нельзя. Поэтому широкая программа, причем довольно простая, чтоб люди с любыми способностями и интересами могли её освоить. Для интересующихся - факультативы, усиленные классы, гимназии. Ну а дальше уже профессиональное образование.

И да, конкуренция есть, у меня под боком всеми правдами и неправдами пытаются прописку получить нужную для нужных гимназий.

Видимо, где я большую часть жизни учился (Королёв), тупо было много школ по сравнению с населением, вот и проще. А, ну ещё и демографическая яма помогала мне всю жизнь прорываться куда надо, ага, помню.

Была там 19 школа, в которую принимали по результатам экзаменов.

Сначала ввели приём по прописке, и люди стали покупать временную регистрацию.

А потом школу укрупнили, и теперь это никакой не лицей, а обычная районная школа.

Да и город вырос: там и Финский посёлок практически застроили небоскрёбами, и на въезде в город выстроили целый манхэттен, и на окраинах понастроили всяких «парков» (валентиновка, театральный, ривер)… а вот новых школ в таком количестве не построили.

Вы очень молоды, и уже имеете полное право сказать «а вот в наше время...»

А теперь представьте, что было в НАШЕ время :)

И счастье, что среди них есть еще те, кто готов закрывать детей своими телами

Это в каком городе такое? У нас зп учителя - стабильные 70k за ставку плюс надбавки, а оскорблений и прочего подобного от учеников, как правило, не бывает. Хотя переработки, конечно, бывают. Зато отпуск 56 дней, причём летом.

Ну и добавлю, что мужиков из школ выдавливают, ибо «мама он мимо прошел, видимо изнасиловать хотел»

Про выдавливание мужиков - это, видимо, тоже какая-то замкадная (точнее, зацкадная) история. В московских школах работает довольно много мужчин - не половина, конечно, но процентов 20-30 стабильно держится, даже директора-мужчины есть.

вроде сейчас тарифную сетку вводят. а до этого лет 10 она от директора зависела, т.е. бюджет выделяется, а как именно его распределять (сколько себе оставить, сколько техничке) решает директор. В школе, которую я закончил, недавно проверка была, по растрате зарплатного бюджета.

Человек живёт в своём благословенном мирке, в котором всё хорошо и розовые единороги пукают радугой.

Современная идеология этот необоснованный оптимизм приветствует, так как живущий в благорастворении человек менее опасен для власти. Но по факту такие люди, будучи не опасными для власти, крайне опасны для общества.

Ведь, исходя из своего взгляда на мир, такой человек:

1) Принимает решения (в т.ч. политические)

2) Выстраивает стратегию поведения

3) Анализирует действия других людей

Мой любимый друг, сценарист У., пишет продюсеру В. пилот сериала про милиционеров. И там одна телка-милиционер-следователь должна дать кому-то в долг денег. «У.! — говорит В. — ну вот давай она вот тут вот аванс получит и даст взаймы. Получит аванс, тысяч 150, и даст взаймы». У. охуел, потерял дар речи и воззрился на продюсера В. «Что?! — занервничал В. — мало? Ну, пусть получит 200 тысяч аванса и даст взаймы». Тут У. отмер, и поведал продюсеру В., сколько получают в нашей стране следователи. От этой информации продюсер В. даже не замер. Он совсем не замер. Он принялся носиться по своему загородному поместью, чуть не свалился в свой загородный пруд и напугал свою загородную прислугу. В процессе беготни продюсер В. орал: «У.!!! Кошмар!!! Надо же что-то делать!!! Это страшно!!! Ведь они голодают — а у них оружие!!!!!» Продюсер В. — прекрасный, да. Прекрасный. Хорошо все-таки, когда ты чаще вылетаешь на Сейшелы, чем выезжаешь в Москву, да.

А как вы определяете, что сами не находитесь в "пузыре мнений"?

Ваш сарказм неуместен. Даже чиновники от образования не рапортуют «У нас зп учителя — стабильные 70k за ставку плюс надбавки». У нас тут просто эталонный образец, круче было бы только что-то вроде «Россия экономический соперник США».

А у меня и не было никакого сарказма. Про то, что в России всё плохо не пишет только ленивый. Найти источники, где как-то объективно описываются достижения практически невозможно. И там тоже набегут люди, которые будут топить за то, что на самом деле всё плохо и никакое это не достижение. Так что вопрос "а как выйти из пузыря негативных мнений" очень даже актуален.

А еще системе текущей нужны тупые учителя, готовые выполнять любые идиотские приказы сверху.И результаты выборов фальсифицировать по приказу сверху, это тоже важная часть работы современного российского учителя, и о ней не стоит забывать. А на следующее утро после фальсификации продолжать учить детей разумному, доброму, вечному.

Учитель сейчас это такой исполнительный универсальный солдат для бездельников сверху. Не, в других организациях тоже много дурных поручений типа сбора земли сло всех захоронений воинов. Но для учителей количество обязанностей тупо зашкаливает

Примеры выше про учительницу из Челябинска и про голосование — прямо наглядные примеры.

2. Сейчас в школе тарифов — нет. Сколько заработает учитель по сути определяет руководство — отдавая лакомые классы с хорошими учениками, заставляя или нет отсиживать часы в школе

А не стандартизации будет работать? Какие критерии разделения, как выявлять и что делать с отстающими? Вроде как пока нигде в мире такая проблема не решена. Более того где найти столько специалистов, уровня макаренко, при том что школа, ещё и не одна в каждом населённом пункте, не за какие деньги столько людей не найти, чисто физически.

Что такое "нормальное" образование? И почему люди с этим образованием что-то там политическое не поддержат? Да на примере тех же декабристов люди с одним образованием легко становились на разные стороны, как и в гражданскую.

Государство не многорукий Шива с одной головой и тысяче рук, в нём много течений и конфликтов, где нередко правая рука незнает что делает левая, а тут о как, решило грамотные не нужны и сделало - а что кстати сделало? И как это отличается от школ в других странах? В целом, ваша идея хороша, жаль что утопична.

ИИ в детях это не так страшно, страшнее ИИ без детей

И если фраза «ИИ в детях» вас не пугает, как вам например «нацизм в детях». Я сравнил эти две фразы, потому что лично у меня ИИ в детях вызывает больше опасений. Даже несмотря на то, что мы пострадали от нацизма. Опасность в том, что ИИ таким образом лехххко возьмет управление на себя. Люди ведь совсем недавно начали жить своим умом и сами определять что хорошо и что плохо. До этого почти полностью решала религия.

Под фразой "ИИ без детей" я имел ввиду как раз "misaligned AI". "Возьмет управление на себя" — ну, он в любом случае возьмет. Вопрос только в том, будет ли он при этом действовать в "своих интересах" и рассматривать людей как ресурс в лучшем случае, помеху в худшем. Или он будет действовать в общих с человеком интересах.

Даже если aligned AI возьмется за обучение, скорее всего произойдет некоторая "машинизация мышления", сопоставимая с тем что произошло в сфере шахмат где фактически сейчас главный тренер всех проф. шахматистов — это компьютер. Это я имел ввиду как "ИИ в детях". Но, в принципе, это даже не факт, что очень плохо. В тех же шахматах я не вижу особых сокрушений по поводу машинизации мышления. (Надо также понимать что это не означает анти-креативность. ИИ в шахматах креативен, вне шахмат сочиняет приличную музыку, пишет картины, и т. д)

Проблема мне видится в том, что для детей обучение неразрывно связано с воспитанием. И вот что произойдет: дети будут во-первых полностью доверять ИИ, а во-вторых полностью полагаться на ИИ. ИИ, терпеливее, справедливее и надежнее родителей, ИИ не забывает своих обещаний и не ошибается. У детей в такой ситуации будет формироваться совсем иная система ценностей. Отношение к ИИ как богу, признание собственных способностей и достижений чем-то незначительным. От этого будут опускаться руки.

Человека очень сильно мотивирует когда он понимает, что лучше всех разбирается в проблеме и ему не на что рассчитывать кроме своих сил. У меня, когда я был школьником одно из самых приятных воспоминаний, когда я знал что-то, чего не знал учитель. Т.е. до ИИ у развития был смысл — если ты лучше учишься, значит сможешь быстрее двигать науку, быстрее будет колония на Марсе и лекарство от старости.

Резюмируя, если детей будет учить ИИ, то человек с точки зрения знаний будет развивать быстрее, а с точки зрения психики — медленнее, или вообще зайдет непонятно куда.

И вот что произойдет: дети будут во-первых полностью доверять ИИ, а во-вторых полностью полагаться на ИИ. ИИ, терпеливее, справедливее и надежнее родителей, ИИ не забывает своих обещаний и не ошибается.

Где такой ИИ только водится. Тот который есть — позволяет уболтать себя и привести объяснение/аргументы на любую тему.

Возможно, ИИ можно будет нацелить и на воспитание психики. Методами, типа тех что применяет учительница в комментируемом нами посте

И почему люди с этим образованием что-то там политическое не поддержат? Да на примере тех же декабристов люди с одним образованием легко становились на разные стороны, как и в гражданскую.

Потому что Хабр вне политики, ага.

Сам спор — на данный момент уже стар. Индустриальное образование против «креативного». ПМСМ, должны быть школы и того, и другого формата, они дополняют друг друга.

Ничего хорошего. Если надо, опытный аудитор легко найдет и обоснует несоответствие, пусть оно и будет формальным. Соответственно система становятся коррупционногенной

Нужна свобода выбора. Ещё 110 лет назад у большинства не было школ в текущем виде. ЦПШ была. Но при этом прогресс был. Великие учёные, писатели, композиторы были.

Народ без государства разберётся. Зато будет выбор. Где-то будут попы теологию нести. А где-то будут слушать Невзорова «Уроки атеизма».

Люди разберутся и выживут. Я забивал в школе на всякую хрень типа истории религии, биологию. И ничего живу. А ко мне приходят устраиваться выпускники технических ВУЗов, так они со мной не то, что про высшую математику поговорить не могут в массе, но и про алгебру с геометрией. Поэтому только полная свобода выбора и никаких стандартов сверху.

Но при этом прогресс был. Великие учёные, писатели, композиторы были.

Да, а ещё огромное отставание в промышленном производстве, которое потом пришлось спешно навёрстывать.

Люди разберутся и выживут.

Простите, но не разберутся. Точнее, разберутся, но не только лишь все. В итоге всё скатится к кастовому обществу, где одни не понимают ценность образования и не хотят/не могут контролировать обучение своих детей, а у других есть время, понимание, желание и деньги (что главное).

Не надо, пожалуйста, топить всеобщее образование и превращать его в аттракцион по получению прибыли, как это уже сделано с медициной. Нужно пытаться улучшить преподавание во всех школах, а не спихивать всё на естественный отбор.

И кастовое общество потому, что не люди решают, а за них непонятно кто решает. Социальные лифты не работают. Ребёнок чиновника класса А будет пристроен будь он хоть дубина полная. А обычного человека уволят, а то и посадят за твит, что король голый и всё прогнило в Датском королевстве.

Какой-то средний уровень гарантирован всем.

А обычного человека уволят, а то и посадят за твит, что король голый и всё прогнило в Датском королевстве.

Вы, пожалуйста, не смешивайте социальные лифты и государственные репрессии.

И кастовое общество потому, что не люди решают, а за них непонятно кто решает

Что решают-то? Нужно ли учить таблицу умножения в школе? У тех, у кого есть деньги и желание, есть возможность дать ребёнку хорошее образование. Остальные получают некий гарантированный уровень.

Если сделать полное отсутствие контроля за образованием, то люди быстро соберутся в кучки по интересам. Да, будут сильные школы, в которых будут учиться богатые и изредка очень способные. Но такие школы есть и сейчас. Зато сейчас нет школ заряжающих воду от телевизора, радикальных исламистов и просто астрологии/шаманизма, которые мигом появятся, как только будет возможность.

Государственный контроль далеко не идеален, но в некоторых отраслях лучше хреновый контроль, чем его отсутствие.

Зато сейчас нет школ заряжающих воду от телевизора, радикальных исламистов и просто астрологии/шаманизма, которые мигом появятся, как только будет возможность.И собственно я помню как закрывали факультеты уфологии

Это не лифт, это работа. В принципе можно и депутатом стать, если очень хорошо лизать.

А у людей, которые не согласны и высказывают своё мнение социальный лифт в тюрьму.

Чичваркин как вы рассуждал. И Павел Дуров. И ещё много кто, пока в один момент не лишились своего бизнеса.

От работающих социальных лифтов наверное россияне разбигаются по всем странам мира. 10 000 000 по оценкам ООН уехало. И продолжают уезжать. А в Россию что-то не едут в таком же количестве немцы, англичане, американцы.

Это не лифт, это работа.

А что это, как не лифт? Или нужно обязательно сенатором стать?

А у людей, которые не согласны и высказывают своё мнение социальный лифт в тюрьму.

Что-то Вы всё в одну кучу намешали.

И не стоит очередь из детей элиты в айтишники.

Это вы будете работать. Поскольку есть мозги — за хорошую зарплату даже. Но ваша зарплата копейки по сравнению с зарплатой директоров Газпрома, Роснефти. А вот туда вы никогда не попадёте. Есть сферы куда попадают по рождению. Вот это и есть отсутствие социального лифта.

У вас просто опыта мало. А я таких знал и не одного, которые сначала говорили, что я всё мешаю в кучу, а потом писали: «Помоги беспредел подсветить.» Если столкнётесь, то вспомните.

Интересно, тот чувак, который Nginx сделал — он ведь, наверное, точно также рассуждал. Типа «вот я же ВСЕГОДОБИЛСЯ, и всё хорошо».

Они все сначала так рассуждают, а потом случается то самое, чего они старательно не замечали.

Это учит социальным навыкам объединяться перед внешней непонятной опасностью и слушаться вожака. Это не прямая цель школьного образования, но важный этап социализации.

Ваш комментарий очень хорошо иллюстрирует отсутствие данного навыка (извините, если недопонял вас, просто взял как пример в контексте диалога).

Человек грамотно взаимодействующий с окружающим социумом способен адаптивно выбирать разные стратегии поведения: слиться с толпой, выделиться из толпы, возглавить толпу.

У нас была аттестация в цифровом виде, пришлось в компкласс тащить ещё и половину прочих компьютеров со всей школы, чтобы на всех хватало.

В итоге софт был такой качественный, что а) в ответах через запятую не принимал, если запятая не отбивалась пробелом ("1, 3, 5, 4" — верно, а "1,3,4,5" или "1,3,5,4" или "1354" — нет) и б) содержал оные прямо в коде страницы в скрытом поле формы. Правый клик был отрублен, а вот F12 — не отрублен и даже не логировался на сервер.

Естественно, после обнаружения учителями факта обнаружения мной такой дырищи, началась тактика "мы будем жопом случайно вебку прикрывать, а ты с кем-нибудь меняйся компами и набивай ответ". На втором же компе написал однострочник на джаваскрипте, имитирующий заполнение формы с задержками, и оставил на бумажке, ибо сидеть ещё после уроков и тыкаться с другими классами мне никак не падало, а задача скомпрометирована by design ¯\_(ツ)_/¯

На мой взгляд было бы хорошим решением выборочно отменить стандартизацию для мест с хорошей репутацией и результатами.

Одно лишь это сделает хорошие школы еще лучше, а плохие еще хуже за счет того, что детей будут стараться отдать в хорошую (уже есть негативный опыт для вузов). Нужно еще обязательно пересаживать удачный опыт. Например, вместе с послаблением в стандартизации школа может получать доп. нагрузку из практикантов педвуза, чтобы они скоро пошли в соседние школы.

Жизнь это выживание сильнейших, и в этом плане ничего не изменилось. Меняется только суть самой силы. Вас поэтому и было всего 6 со своей «силой», а не все.

Наши тренеры в какой-то момент обратили внимание, что да, круто хвалить ребёнка после каждого успешного действия

Если ребёнок сделал что-то хорошо — он получает наклейку с героем популярного сейчас мультфильма

кто найдёт на этой стадии у себя все ошибки — может не делать домашнее задание (ну или получает дополнительный балл на другом диктанте)Да там чуть ли не всё заточено на имбицилизирующую систему «ты мне — я тебе».

когда они делали «алфавитный челлендж»— сидят дети на русском и делают челленджы…

В условиях тотальной безграмотности на старте СССР нужно было создать страну строителей будущегоНадо бы автору почитать о реалиях образования в РИ, да ещё и сравнительные анализы почитать. Может и не стал бы писать подобное.

Диалог про ИЗО вообще до одурения кривой, от начала и до конца.

А Вы про ЛДНР (большими буквами, если что, извините, пряников нет) и Сирию.

А должны цвести все цветы.Демагогия несусветная, ибо разницу в возможностях никто никогда не сможет отменить.

Но в качестве аргумента были приведены популярные стримеры твитча, говорящие с ударением на первом слоге. И Ольга признала, что язык следует за носителями, поэтому однозначного ответа нет. Шах и мат, традиционная школа!

Отсюда, с такими вот Олями в учителях, и растут «нАчинающие» расширять язык, и «углУбливающие» его семантику. С «пОртфелями» в которых «докУменты» с непробиваемыми «аргУментами».

Просто «Оля-учитель», это главный рубеж. По факту (кратко если), происходит следующее (для детского мышления): «О, учительница согласилось и Твичем, Твич рулит, на Твитч можно ориентироваться». И «завтра» Вы с удивлением увидите, что народ вовсю друг другу «звОнит», чтобы узнать «каг дила», ведь «язык следует за носителями», а «Твитч рулит, учительница Оля так сказала».

Окружение и «итп» надо обсуждать отдельно, а здесь мы обсуждаем конкретный подход в образовании. И лично я не вижу чтобы такой подход приводил к неграмотности или к тому что люди начинают считать что «2+2=5». Скорее наоборот.

Потому что вот именно считать что «2+2=5» такой учитель не даст. Зато даст понять что язык меняется и развивается. И что в этом нет ничего плохого.

Конкретный подход в образовании будем обсуждать, без проблем. Мой коммент habr.com/ru/company/orbita/blog/558340/?reply_to=23062056#comment_23061912 посмотрите, пжл, там ответ и Вам вышел.

О, ещё -2 карма, как раз от вас двоих) Хабр во всей своей красе)

Мой коммент habr.com/ru/company/orbita/blog/558340/?reply_to=23062056#comment_23061912 посмотрите, пжл, там ответ и Вам вышел.

Нет, не вышел. Вы например почему-то считете что для подобных учителей «2+2=5» и нормы языка это одно и то же. А это на мой не так.

О, ещё -2 карма, как раз от вас двоих) Хабр во всей своей красе)

Я бы сказал что вам карму минусуют потому что вы пишите всякую чушь о вещах в которых не особо разбираетесь. Потому что если бы вы потрудились хоть немного разобраться в системе кармы на хабре, то поняли бы что я при всём желании не могу вам её минусануть :)

Я бы сказал что вам карму минусуют потому что вы пишите всякую чушь о вещах в которых не особо разбираетесь. Потому что если бы вы потрудились хоть немного разобраться в системе кармы на хабре, то поняли бы что я при всём желании не могу вам её минусануть :)Чушь написали как раз Вы. Потому, что минусали карму мне ДО этого моего коммента в части упоминания минусования кармы. Налицо подмена последовательности причинно-следственных связей.

Нет, не вышел. Вы например почему-то считете что для подобных учителей «2+2=5» и нормы языка это одно и то же. А это на мой не так.Где я такое писал, дайте пруф, будьте ласка.

А я нигде и не писал что вы не разбираетесь только в системе кармы на хабре. Это просто пример того как вы пишите не разобравшись :)

Я более, чем в курсе. Вы сами видите этот «лес», просто отказываетесь понимать, что он из деревьев. Где деревья, это вот такие вот «Оли», а лес — результат.

Очевидно, магическим образом Вы считаете, что 2 + 2 = 4 и не может стать 5, потому, что «ну 4-ре раза по +1 же». А вот «портфель» может стать «пОртфелем», и пофигу, что «Согласно орфоэпической норме русского языка ударение в слове “портфель” падает на последний слог».

Ваш пример московского акания — прекрасная иллюстрация того, как «доакались». Я не топлю за «окание». Я топлю за то, что это мы «акаем», а не они «окают». То бишь за факт. А факт таков, что говорить, что «они окают», это неправильно. Потому как это мы «акаем», а они просто правильно произносят звуки.

Но «Олины» дети, конечно же, полезут в Вики и начнут тыкать «втуду» пальцами. И не важно, что там по этой теме чушь написана. Вики жеж, эволюционирование жеж.

Эволюция, это когда у слова ударение могло быть в двух местах, и народ решил «а вот тут пущай оно будет» — не вопрос, так тому и быть. А когда есть чёткие, как 2 + 2 обоснованные нормы, выставление ударения в ином месте простая безграмотность, безо всяких оговорок.

А когда есть чёткие, как 2 + 2 обоснованные нормы, выставление ударения в ином месте простая безграмотность, безо всяких оговорок.

Откуда эти нормы берутся в языке, кто и по каким критериям их устанавливает и почему их нельзя менять? И если их можно менять, то кто и на каких основаниях должен это делать?

И самое главное почему вы берёте за эталон нормы, принятые во времена вашего обучения, а не нормы которые принимаются/создаются сейчас или были в ходу 100-200-300 лет назад?

А вот тут habr.com/ru/company/orbita/blog/558340/?reply_to=23062216#comment_23057512 Вы пишете про правила, которые «как-то сформулированы и где-то собраны».

И при всём при этом Вы мне пишете «Откуда эти нормы берутся в языке, кто и по каким критериям их устанавливает и почему их нельзя менять?».

Паноптикум какой-то происходит, ей богу. Говорильня.

А если сделать 2+2=5, то некоторые вещи просто не будут работать, с точными и естесственными науками в этом плане строже.

Давайте, рассмотрим вот это:

Встретились двое:

— Как дела у растения

— Елка растёт

— Ясненько. Ну, не кашляй

— И тебе не хворать

Подскажете, о чём речь в первых двух фразах?

Подскажете, о чём речь в первых двух фразах?Могу предположить минимум 2 смысла, для прямого и переносного смысла слов «растение» и «ёлка».

Могу предположить минимум 2 смысла, для прямого и переносного смысла слов «растение» и «ёлка».Именно так, уважаемый, именно об том и речь.

Во избежание таких кривотолков и существуют стандарты. Ведь, посмотрите, как легко и просто решается проблема примера моего — всего лишь ТВЁРДО знать, что «е», это не «ё» в контексте обязательности использования буквы «ё». В этом случае мы точно знали, что речь именно о растении «ёлка», которая «растёт», а не о человеке-«растении», у которого рот/аппетиты к еде (где елка, это едальник, который рот) растут.

Да, русский, один из самых сложных. Так я на то и топлю, что одна из главных причин его сложности в этих самых допущениях.

и как-то все при желании друг друга понимали, даже письма писалиКогда обсуждается только погода, урожай, дойность и красна дева, понимать друг друга на порядки проще, чем при общении на разные, да ещё и не бытовые темы.

— Как дела?

— Дела у прокурора.

типа «ты кого тут растением назвал». Собственно, и Вы, и я, если бы присутствовали при беседе, то наверняка поняли бы всё правильно. Это как беседы в ходе тяжелого физического труда: иногда х… винка больше п… линки, иногда меньше, иногда они относятся к разным предметным областям, но почти всегда понятно как в данном конкретном случае.

П.С.

Нет, не поняли бы, т.к. речь не про разговор, а про его написание, которое я описал полностью, от начала и до конца. И я бы не понял. Никто бы не понял никак, кроме как «угадал случайно». Но не суть.

Спасибо за беседу!

Кстати, хороший пример. Я долго пытался найти пример для фатальной ошибки при применении подхода "пишу как говорю".

Варан и ворон.

Воран приводит к неоднозначности, варон еще более далек от реальности.

Ну вот когда я говорю «собака» и «башка» то звук «а» в первом слоге для меня нифига не одинаковый.

ничего удивительного, говорим мы слогами, а не буквами. Сравните лучше "собаку" и "сальто". И желательно при помощи микрофона.

челленджы

Оно и видно… Уж лучше челлендж на русском, чем безграмотность.

И да, русскоязычный человек, поясни мне этимологию слов:

имбицилизирующую, систему, реалиях, анализы, автору, демагогия, диалог.

Про остальные слова ничего не скажу, но есть подозрение, что есть там и другие слова… с более древним заимствованием.

И да, русскоязычный человек, поясни мнеОбязательно. Но, в начале, поясню другое. Вот про это: «челленджы» — оно и видно… Уж лучше челлендж на русском, чем безграмотность.

«другие слова… с более древним заимствованием.»:

1. Новое предложение начинается с большой буквы.

2. Вы писали тут не про «слова с более древним заимствованием», а про «более древние заимствования». Потому, что «с» это вместе с чем-то, а Вы ведёте речь про «вместо чего-то».

habr.com/post/552374/#comment_23051404

«по немногу» пишется слитно.

habr.com/ru/company/timeweb/blog/556190/#comment_23051260

«на генерируемом… коде можно налететь на проблемы» писать надо в генерируемом коде.

habr.com/post/555526/#comment_23015480

«Почему же артёму с этим» имена собственные пишутся с большой буквы.

И такого добра у Вас хватает. Но я вижу, что Вы — грамотный, потому подчеркну, что привёл примеры лишь для того, что наглядно показать и на лично Вашем примере показать, что в интернетах такое может случиться с каждым.

Что ж. С этим разобрались, погнали дальше.

И да, русскоязычный человек, поясни мне этимологию слов:1. Я не в вакууме живу

имбицилизирующую, систему, реалиях, анализы, автору, демагогия, диалог.

2. Не хорошо смешивать англицизмы и латинизмы

3. Не следует смешивать заимствования и жаргонизмы

4. Челлендж ни разу не мелодичен русскому слуху, слова выше намного мелодичнее.

Возможно, Вы не правильно поняли корневой посыл. Его фундаментальная суть, для данного конкретного случая, не в том, что язык следует за носителем, а в том, что «были приведены популярные стримеры твитча, говорящие с ударением на первом слоге.»:

1. Как давно «полтора популярных блогера твича» стали случаем, который можно рассматривать, для утверждения «язык следует за носителями»?

2. Почему в теле статьи написано «твитч», хотя интернеты прям пестрят словом «твич»? ВоротИм, как хотим?

3. Их «алфавитный челлендж», если следовать его описанию в статье, вовсе не алфавитный. Вызов там не в букве, а в «прилагательном на букву». Для детей в этой задаче нет никакой проблемы припомнить слово на букву. А вот определить, что всплывшее в уме слово — прилагательное, вот это есть истинный вызов задачи.

4. Зачем жаргонизм челендж, если есть слово вызов? Особый, сакральный смысл имеется, да?

5. Они там точно русский преподают? Если да, то зачем они его детям, которые всё впитывают чаще всего слабо понимая, а то и вовсе принимая «как есть потому, что акваланг», учеленджовывают?

Вопросов море на самом деле, просто море. Мне попросту не хочется лезть в «ЭТО».

П.С.

Видел, что Вы пользуете букву ё — прям спасибо моё субъективное, очень радовало это видеть.

Воу-воу? Граммар-наци батл? Аксептед!

«другие слова… с более древним заимствованием.»:

- Новое предложение начинается с большой буквы.

Где новое предложение? Многоточие тем и хорошо, что не всегда заканчивает предложение, не знали? А вот Ы после Ж написали ВЫ.

- Вы писали тут не про «слова с более древним заимствованием», а про «более древние заимствования». Потому, что «с» это вместе с чем-то, а Вы ведёте речь про «вместо чего-то».

"Слова с более древним заимствованием" еквивалентно "слова имеющие более древнее заимствование". Да просторечное современно-сленговое выражение, ну уж будьте добре, разрешите пользоваться современным языком.

«по немногу» пишется слитно.

апасибо, буду знатьправильно употреблять...

«на генерируемом… коде можно налететь на проблемы» писать надо в генерируемом коде.

Попались! Очередная просторечная, современно-сленговая конструкция.

«Почему же артёму с этим» имена собственные пишутся с большой буквы.

Эм? Нет, я выказываю своё неуважение поведением персонажа таким образом. Снижая субъекта до объекта, да. Да и сам он свой ник написал с малой буквы, так что не страшно.

Что ж. С этим разобрались, погнали дальше.

Эхх… я уж думал нормальный такой батл замутить, пройтись и по вашим комментариям...

- Я не в вакууме живу

- Не хорошо смешивать англицизмы и латинизмы

- Не следует смешивать заимствования и жаргонизмы

- Челлендж ни разу не мелодичен русскому слуху, слова выше намного мелодичнее.

- Ну так и люди вокруг тоже не в вакууме. А для молодёжи это и вовсе свойственный процесс — у них так кодификация сообществ происходит. Ну и кодирование от старшего поколения, с которым не всегда им и хочется искать общий язык. Если вас в возрасте 12-20 лет это не коснулось… то вы редкий человек.

- Что делать с "гречинизмами" (как минимум диалог и демагоия имееют явно греческие исходники)? Почему англицизм это хуже францинизма (кафе), голландизма (бутерброд), германизма (с ходу пример не назову, но и таких слов хватает)?

- Так почти все заимствования в ранних версиях были жаргонизмами. Просто потом из узких кругов потихоньку расползлись на большинство населения.

- Вам он просто непривычен. Произнесите на франко-германский манер "Челенш" и уже исчезают такие "неприятные" сочетания согласных (а таких, кстати, хватает в нашем словаре, и вы даже возмущаться по их поводу не вздумаете).

Возможно, Вы не правильно поняли корневой посыл. Его фундаментальная суть, для данного конкретного случая, не в том, что язык следует за носителем, а в том, что «были приведены популярные стримеры твитча, говорящие с ударением на первом слоге.»:

Я вам скажу так — я не "интиллихент", родом из малого города (то, что он столица региона — дела почти не меняет, то, что туда в 40х годах эвакуировали заводы и людей из Ленинграда — от этого только больше специфики стало). Для меня нормально не-акать (да, я говорю молоко — ни единой а, даже не редуцирую имеющиеся о — незачем). Для меня нормально плевать на ударения, если меня всё равно поймут (я могу сказать и звОнит и звонИт, при этом форма повелительного наклонения без вопросов будет звонИте, а вот во 2 лице настоящего времени могу сказать и звОните). Я нормально воспринимаю деревенско-шипящий звук, замещающий Г. Да даже для глаголов надеть и одеть я до начала воспитания своих детей разницы не видел. Теперь пытаюсь использовать их правильно, но не всегда получается. Поэтому да, для меня такие "твитчеры" будут забавными зверушками, может я даже комментарий им напишу… Вот только надо понимать, что для них слово имеет иную этимологию, чем для меня/вас. Они просто у какого-то популярного сообщества взяли их жаргонизм. В конечном счёте в ходе "литературной гонки" может победить их (по текущим правилам некорректный) вариант. Ну как это дурацкое а-канье с малаком.

- Как давно «полтора популярных блогера твича» стали случаем, который можно рассматривать, для утверждения «язык следует за носителями»?

Как только суммарное влияние ("подписчики") переваливает за 1% языкового населения, так сразу можно говорить о рождении массового сленга. А массовый сленг имеет все шансы прописаться в общем языке. Если у тех твитчеров суммарно хотя бы 1.5 миллиона подписчиков — значит они имеют языковое влияние на уровне страны, если в пределах 150 тысяч — в пределах региона, около 15 тысяч — в пределах определённой локации и/или социальной группы. Меньшее количество — действительно можно полностью игнорировать.

- Почему в теле статьи написано «твитч», хотя интернеты прям пестрят словом «твич»? ВоротИм, как хотим?

Ну потому, что в оригинале он таки твитч. Во всяком случае первые транслитерации шли именно по этому пути. Другое дело, что на слух русскоязычному пользователю дополнительный согласный звук почти не слышен (более того, в оригинале-то согласный звук может быть и вовсе другой). Какой вариант устоится в итоге — пока неизвестно.

- Их «алфавитный челлендж», если следовать его описанию в статье, вовсе не алфавитный. Вызов там не в букве, а в «прилагательном на букву». Для детей в этой задаче нет никакой проблемы припомнить слово на букву. А вот определить, что всплывшее в уме слово — прилагательное, вот это есть истинный вызов задачи.

Вообще использовать перевод для этого слова — уже неправильный ход. В данном случае речь идёт не о соревновании прилагательных по алфавиту и, тем более, не в вызове алфавиту, там скорее "ставим вызов — назови прилагательное по букве алфавита". Видите, какое длинное определение на русском языке получилось? А при использовании жаргонизма удалось уложиться в два слова и ЦА термин поняла правильно.

- Вот затем, чтобы все всё правильно поняли, но при этом меньше "буков" сказать. Всегда все жаргонизмы использовались ровно для двух целей — указаннаю мной + кодификация сообщества (признак свой-чужой).

- Уметь правильно морфировать свежепринятые в словарь слова — уже очень полезный навык. Облегчает понимание, а почему и как это же происходит со старыми словами.

П.С.

Видел, что Вы пользуете букву ё — прям спасибо моё субъективное, очень радовало это видеть.

Это личный бзик. Прям бесят печатные издания, которые её ликвидируют (хотя в исходников авторов нередко буква на месте!!!). И ладно бы буквы были синонимичны, но веть нет же — легко смысл потерять при потере буквы. А потом из контекста восстановить можно, но не хочу я делать лишних телодвижений!..

Государство из всего пытается сделать казарму. А должны цвести все цветы.

Поэтому государство, в общем случае, в образовании не нужно. Должны быть разнонаправленные частные школы, где-то с уклонами, где-то общие. Государство должно давать только базу для наибеднейших слоёв населения, не способных отдать ребёнка даже в самую дешёвую платную школу.

Статья правильная, методы классные, но их как раз убивает стандартизация образования. Она не работает. Нельзя всех под одну гребёнку как в армии и тюрьме.

Вот к примеру о стандартизации в Японии. Там даже с другим цветом волос нельзя, только с черным. У кого с рождения каштановые волосы, обязывают перекрашивать в черный, как у всех. У нас на их фоне хаос и анархия.

Токийский университет уже более 100 лет является самым престижным вузом Японии и занимает 28-е место в рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2018.

Рейтинг образованности.

В первый класс пошел в 95м в обычную среднюю школу, правда в новосибирском Академгородке. Большинство учителей были открыты к дискуссиям и видели в ребёнке личность. В колледже и институте само собой тоже. Ищите и найдёте.

Ну а насчет экзаменов в форме выбора ответа. Начал я тут недавно проходить прошлогодний ЕГЭ по русскому ради спортивного интереса. Надоело быстро, но очень много задач было с открытым полем ввода. Т.е. не один ответ из нескольких, а выпишите ответ. Или найдите варианты с ошибкой/без. Такие задачи тупой проверкой ответа не решаются. Нужно действительно понимать, что происходит, если хочешь высокий балл.

Это же в том самом академгородке, где, кажется даже белки на соснах умеют решать диффуры? :)

Да, но это было в 90е

Кроме того я уже много лет пытаюсь вытрясти из поколения моих родителей что же такое сакральное «умение учиться», которое, по их словам им всем привили. А заодно узнать какой был ли в их жизни учитель, передавший действительно ценные знания, умения, навыки, впечатления, суть, пока глухо.

ЗЫ у меня такой учитель был, ровно один, он резко выделялся на фоне остальнх. Учитель на замене по истории, в средних классах. Спустя столько лет я помню только как он зашел в класс почти что боком (шкаф 2х2) и спокойным, уверенным, поставленным голосом начал рассказывать тему, без перерывов на «а эту дату надо обязательно выучить», без чтения учебника итд. Помню максимально сосредоточенный класс. Помню пару раз за урок он не мог найти правильное слово и ему тут же подсказывали из класса (по незнакомой теме). Помню четкие ответы и пояснение на уточняющие вопросы. Я такое видел первый и последний раз. С тех пор никогда вообще не читал ничего по бумажке перед аудиторией и начал учиться подготовке и подаче материала. Таким образом уже в старшей школе я мог сжато объяснить аудитории тему доклада, подчеркнуть интересные моменты, ответить на вопросы и иногда даже на вопрос «зачем».

ФМШ - это почти универ. Кажется там уже преподаватели даже не обязаны педобразование иметь учителя. Не знаю, что именно вы там искали.

(хотя вот сейчас гуглю, что якобы уже нигде не обязаны...)

кто они?

По моему?

1) Педагогическое образование отличается в первую очередь психологией и методикой. Первое надо чтоб найти контакт с не окрепшей психикой, второе - навыки разработки образовательных материалов. В 16+ лет психика уже более менее окрепшая, и даже юридически это все больше ответственность человека. А методическими навыками тоже не всем необходимо обладать - можно пользоваться уже готовыми программами.

2) я нагуглил что несколько лет назад в законы ввели поправки, по которым даже школьные учителя не обязаны иметь педагогическое образование. Достаточно специального образования, если "человек обладает достаточными навыками".

По моему, люди в старшей школе/техникуме должны сами учится, без необходимости внешней мотивации. А учебные заведения должны предоставлять доступ к знаниям в лице методических материалом и специалистов в нужной области.

А вот поправки про учителей в целом - это какой-то костыль в законах, который надо зарефакторить.

специалистов в нужной области

Вот то то и оно. Причем желательно таких которых слушать можно, потому что, например химик в НГТУ на лекциях рассказывал ТАК, что засыпали даже отличники, выспавшиеся, вообще все.

Препод под физике устраивала ТАКИЕ истерики если ей хотя бы показалось что ктото не туда смотрит/не пишет/на часы посмотрел. И да, ораторам тоже была никаким.

И так далее, могу до утра перечислять. Я, будучи студентом, должен был на этих бездарей свою жизнь тратить? Еще и денег наверное им платить?

В этом плане выбрать из пунктов — от вас никак не будет зависть, в отличии от вашей личной оценике в условиях вашего настроения регулируемого тупо химией в организме.

Про эти факторы тоже не стоит забывать.

Старые экзамены это ваша оценка зависящая от настроения пары человек и их отношения к вам, включая от визуальной составляющей. Если принимающий ненавидит когда девушки в брюках (был такой директор и гонял за это и даже не пускал на занятия в 2000х) и нужно чтобы было только в юбках летом… все… уже минус бал сразу, и таких нюансов море. Тесты позволяют избежать этих и других подобных факторов, пусть и в ущерб другому. Вопрос что из этого зло и хуже.

У меня нет высшего, хотя два раза удачно поступал но оба раза забил, и понимаю что знания если хочешь можно найти, тем более сейчас. А тратить 5-6 лет ради оценки пары человек которые для меня никто, и их оценка в любом случае будет предвзята по тем или иным причинам… такое себе.

в обычную среднюю школу, правда в новосибирском Академгородке.

Я обычный человек, правда миллиардер

Вы думаете там какие-то сверхлюди работали? Такие же преподаватели закончившие советские пединституты. Академгородок больше на контингент родителей влияет, впрочем школа обычная, не гимназия, так что контингент тоже обычный.

А уж если посмотреть на школы в регионах, маленьких городах, посёлках, дервенях…

П.С. Так что я бы сказал что вам в своё время очень повезло со школой. Ну или с родителями :)

Я не спорю, я больше про то, что это не что-то прям новое.

Мама так же рассказывала, что у неё в школе (Свердловск, Уралмаш) учительница литературы обсуждала произведения, потом открытым текстом говорила "вы можете воспринимать произведение так, но на экзамене вам надо будет написать вот это"

Но когда перешли к массовому и «стандартизированному» образованию, то на это не осталось времени/ресурсов. И это с этой проблемой столкнулись не только СССР/Россия. Большинство систем образования в мире имеет эту проблематику. И я бы даже сказал что наверное все «массовые» системы.

в академе плотность умных людей повыше будет, так что обычная школа в академе далеко не обычная школа в стране

В условиях тотальной безграмотности на старте СССР нужно было создать страну строителей будущего.

На самом деле в Российской Империи всё было не так однозначно, как говорили большевики:

Уже в 1911 году грамотных новобранцев было больше 90%. По некоторым уездам значительно выше: так, в Тверском уезде из 838 рекрутов неграмотными были только пятеро, менее одного процента.

Конечно, грамотность новобранцев была значительно выше средней: мужчины были грамотнее женщин, а молодёжь была грамотнее старших поколений. В среднем по России к 1917 году уровень грамотности составлял примерно 42%.

Теперь посмотрим, как быстро обучалась Россия. Десятки тысяч открытых при Николае II школ, трёхкратное увеличение числа учащихся, десятикратное увеличение числа студентов — это всё лирика, это всё к делу не пришьёшь. Важнее другое — в период с 1909 по 1914 год средний ежегодный прирост числа учащихся определяется в 5%. Учеников становилось каждый год больше на 3%, учениц — на 8%, таким образом диспропорция между мальчиками и девочками выравнивалась.

Всего в 1914 году в школах учились 9,7 млн человек. Предполагая, что самое массовое образование было тогда четырёхлетним, можно заключить, что каждый год в школы поступали 2,4 млн человек.

Общую численность детей, по возрасту готовых пойти в школу, можно грубо оценить в 2% от общего населения империи в 1914 году, то есть в 3,6 млн человек.

Таким образом, для решения проблемы безграмотности количество учащихся следовало увеличить в полтора раза. Это можно было сделать моментально, по щелчку пальцев, снизив продолжительность обучения до 2-3 лет. Или можно было просто продолжать, ничего не меняя, и тогда, наращивая количество учащихся на 5% в год, империя охватила бы школами каждого ребёнка в… 1925 году. С учётом прироста населения, в школах в 1925 году учились бы 16,5 млн детей.

К сожалению, революция внесла свои коррективы — из-за разрухи и гражданской войны количество школ сократилось, реальное число учащихся составило в 1925 году всего лишь 10 млн человек. Даже с учётом огромных потерянных территорий, это меньше, чем было бы при условии сохранения императорской власти.

Пруфы

На самом деле в Российской Империи всё было не так однозначно, как говорили большевики:В девятнадцатом веке и на рубеже двадцатого РИ дала миру целый ряд выдающихся учёных. В той же химии и физике Меделеев, Фёдоров, Бутлеров, Зинин, Марковников, Вульф, Жуковский — это только те, кто первыми навскидку приходит, чьими работами и достижениями мы пользуемся до сих пор. Из известных инженеров можно вспомнить того же Зворыкина. Можно вспомнить и представителей гуманитарных направлений — поэтов и композиторов. Это немного противоречит тому, что нам рассказывали большевики про отсутствие образования в РИ. Более того, если пойти немного дальше, то можно заметить, что подавляющее большинство советских научных и технологических достижений были сделаны людьми, которые учились ещё при РИ (можно учесть, что по крайней мере в двадцатых университетский состав и наработки сохранялись). И когда поколение окончательно сменилось (годам к шестидесятым), чило реальных открытий резко уменьшилось, зато добавилось инженерных провалов, вроде Чернобыля.

То есть грубо говоря выдающиеся учёные в РИ были. Вопрос в том насколько их могло или не могло быть больше если бы всем было доступно то образование, которое получили они.

Большевики рассказывали, что было вообще всё плохо, с образованием и массовым, и высшим.

Ну может вам одни большевики что-то рассказывали, а мне другие :)

Факт в том, что из массового советского образования выдающихся учёных что-то не очень получилось.

Да перестаньте. Вполне себе получилось. Те же Альфёров и Басов например. Или им нобелевки дали за красивые глаза? И думаю если поискать, то спокойно ещё куча найдётся.

Да и не учёных тоже, мы все помним как люди несли свои кровные в МММ, будучи неспособны сложить два плюс два

На финансовые пирамиды массово попадались люди во всём мире. Это не проблема одного СССР :)

Или им нобелевки дали за красивые глаза?Да, принимается, но это были исключения (как тот же упомянутый ниже Королёв). Всегда есть люди, достигающие чего-то вопреки, а не благодаря. Можно сравнить количество нобелевок СССР и тех же США.

То есть если даже советский подход к образованию и не дал какого-то заметного прироста выдающихся учёных, то на «инженерно-прикладном уровне»(назовём это так) он оказался заметно эффективней.

Это не значит что в СССР всё было хорошо в целом или конкретно в сфере образования. Это скорее о том что в РИ с массовым доступным образованием всё действительно было плохо. Даже если например сравнивать с рядом других европейских стран того времени.

А СССР всё-таки стал индустриальной страной с кучей инженеров.Это связано с исключительным приоритетом разработок военной сферы, которой СССР был посвящён от момента создания и до момента своего распада. имхо очень спорная мотивация. Вполне возможно, мы бы обошлись и без неё.

Но при этом до революции РИ была странной с очень сильным уклоном в аграрный сектор и очень малым количеством тяжёлой промышленности и R&D. А СССР всё-таки стал индустриальной страной с кучей инженеров.

В тот момент все страны проходили процессы перехода от аграрного к индустриальному пути развития. Все эти процессы урбанизации, механизации производства, распостранения образования, социальные преобразования и прочего. Смысла сравнивать страну в начале пути, и страну, прошедшую его часть нет никакого. Апологеты сталинизма считают, что развитие РИ остановилось бы на уровне приснопамятного 1913 года, и до сих пор бы лаптями щи хлебали. Конечно, это бред. Мы не знаем, какой бы была страна, уровень ее развития, осталась бы монархия или нет, — но страна никуда бы не делась в любом случае, и развиваться не прекратила бы. И не факт, что хуже, — без гражданской войны-то.

Не забываем, что свои мега проекты — Николаевскую ЖД и Транссиб РИ построила, в разумные сроки и без сверхнапряжения.

Вершину технологического развития на тот период представляли собой

дредноуты, которых аграрная РИ построила двумя крупными сериями, (плюс была почти достроена серия линейных крейсеров), в то время высокотехнологичный сталинский СССР так и не осилил постройку ни одного, хотя и пытался (отдельный вопрос зачем, — но пытался и не смог, вбухав кучу ресурсов).

То есть на уровне 1913 года РИ естественно бы не осталась. Но при этом она однозначно проигрывала «индустриальную гонку» странам вроде Германии-Англии-Франции и скорее всего на достаточно долгое время осталась бы страной с сильным аграрным комплексом и максимум лёгкой промышленностью.

И причины гражданской войны и революции частично заключаются и в том как была устроена РИ и что в ней происходило в то время.

Это всё верно. Но при этом в РИ было очень консервативные правительство и дворянство. Которые в массе своей не особо приветствовали реформы, изменения и ту самую индустриализацию.

Это Столыпин и Витте-то консерваторы? Дворянство и буржуазия в массе не то, чтобы не приветствовали, а просто требовали экономических и политических реформ, и даже устроили для этого февральскую революцию.

Именно, что запрос на перемены во всем обществе был, в том числе и высшем, и очень большой. Монархия (кстати, красная тоже) — неэффективная система государственного управления, страна потеряла много времени для развития в XIX веке, многие реформы запаздывали десятилетиями, что и вылилось в задержку экономического развития. Но после ограничения роли царя в управлении и появления выборных институтов, темпы роста промышленности значительно превышали общемировые, разрывы в экономике стремительно нивелировались. Тяжелая промышленность в РИ была не из последних в мире, пусть и неравномерно развита. И тезис об однозначном проигрывании в развитии, если бы не пришествие большевиков, — это вовсе не лемма.

«Если не я/мы, то кто?» любимый и основной полемический тезис для легитимизации в глазах общественности любой авторитарной власти (по иронии судьбы, и царской тоже). Которая в принципе понимает, что без нее было бы лучше.

Вы сравниваете несравнимые мегапроекты. Сравнивать, например, БАМ с Транссибом, это даже не смешно.

Конечно, сравнивать 80-ти летний недострой с основной магистралью страны, функционирующей уже более века, просто смешно, но что делать. Очень близкие по назначению и условиям проекты, и очень различные по организации и результату, а потому характерные.

Ещё менее смешно говорить о дредноутах

Линейные корабли (разные поколения, конечно) представляли собой вершину технологической сложности и в 1917, и в 1941 году. Считанное число стран в мире имело тяжелую промышленность, способную осилить строительство этих монстров, а больше РИ смогли построить только Великобритания, Германия, США и Япония.

просто посмотрите, сколько их, новых, было на ВМВ (правильно наши сделали, что забили на них, если кратко).

Значение тяжелых артиллерийских кораблей в годы ВМВ было значительно потеряно из-за возросших возможностей палубной авиации, это верно. Как верно и то, что СССР на них не забивал ни перед войной, ни после. На полном серьезе были приняты и выполнялись программы строительства огромных океанских линейных флотов, но промышленность не смогла достроить ни заложенные в 1938 году перед войной лк проекта 23 («Советский Союз») и лкр проект 69 («Кронштадт»), ни заложенные уже после войны лкр проекта 82 («Сталинград»).

Линейные кораблиЯ, честно говоря, в смятении. Я пишу про дредноуты, Вы — про линкоры. Просто чудеса какие-то…

Каждый дредноут есть линкор, но не каждый линкор есть дредноут.

Очень близкие по назначению и условиям проекты(это Вы про БАМ и Транссиб) Вы меня не троллите часом?

Я пишу про дредноуты, Вы — про линкорыСформулирую вопросом, ок:

Зачем Вы пишите про линкоры, если я пишу про дредноуты?

Зачем Вы пишите про линкоры, если я пишу про дредноуты?

Потому что «линейный корабль» — многозначный термин, охватывающий много совершенно различных эпох в судостроении. Я применил термин «дредноут», чтобы дифференцировать поколение, начавшееся с HMS «Dreadnought», от устаревших к моменту революции эскадренных броненосцев. И те, и те были в строю в ПМВ и классифицировались как линейные корабли, хотя в техническом плане различались примерно как фугасная и ядерная бомбы. В дальнейшем водоизмещение и диаметр орудий ГК капитальных судов неуклонно росли, так что линкоры с калибром ГК >=14" стали в обиходе назвать сверхдредноутами или сверхлинкорами, броненосцы же ушли в прошлое, и к моменту начала ВМВ термин линейный корабль снова обрел однозначность.

Я знаю, что линкоры, это именно что многозначный термин. И, судя по Вашему текущему комменту, Вы тоже знаете это. Потому я и пишу про «смятение». Ведь реально не одно и то же — дредноут и линкор.

Вы упомянули дредноуты. Потому и я писал про дредноуты. И потому же я писал «просто посмотрите, сколько их, новых, было на ВМВ», где их, это про дредноуты, а не про линкоры.

Ещё раз, тезисно: Каждый дредноут есть линкор, но не каждый линкор есть дредноут.

Каждый дредноут в любое время был линкором. Но не каждый линкор в любое время был дредноутом.

Я не свидетель Поклонской, но Королёв 1) родился в семье преподавателей. 2) Учился в училище в 20е годы, когда о советской школе и речи еще не могло быть.

В 1922—1924 учился в строительной профессиональной школе, занимаясь во многих кружках и на разных курсах.

В 1922 году закончилась гражданская война. Но даже без учёта войны, 5 лет не такой большой срок, чтоб говорить о построении како-либо образовательной методики с 0.

Ага. А Борис Черток (один из замов Королева) не смог в ВУЗ попасть из-за плохого социального происхождения. При большевиках, конечно.

Единичные примеры ученых ничего не говорят о массовом образовании.

Менделеев - сын директора гимназии и училищ

Фёдоров, Александр Петрович (конструктор) - дворянин

Бутлеров - сын бывшего офицера, помещика

Зинины - один судя по всему сын дипломата, второй сын первого

Марковников - дворянин

Вульф - не нашел про него ничего (советские энциклопедии его советским ученым зовут...) Но фамилия едва ли крестьянская

Жуковский - отец барин, приёмный отец - помещик. И т.д.

У многих из перечисленных были персональные преподаватели, в том числе иностранные. Покажите, где большевики говорили, что у помещичества/дворянства было плохое образование?

Вы можете быть сыном Верховного Шамана в (воображаемой) Южной Мурундии, но если в ней нет системы образования, то никаким учёным Вы не станете.

Неправда. Вы можете спокойно стать учёным где угодно если ваши родители могут себе позволить нанять частных преподавателей и/или послать вас обучаться в другие страны. Что кстати часто и происходило в РИ.

Тот же Фёдоров вроде бы учился во Франции. Бутлеров получал частное образование. Зинин старший в том числе обучался-стажировался в Германии. Зинин младший в Германии-Франции. Марковников тоже.

Я просто не фанат СССР, мягко говоря. И не считаю, что внедрённые им потенциально позитивные моменты, стоили тех вещей, что он творил.

Причём на мой взгляд одна из проблем РИ и царской династии как раз таки заключается в том что весь тогдашний бардак и привёл к революции и появлению СССР. Было бы нормальное управление и нормальные своевременные реформы и спокойно обошлись бы и без этого.

Есть много вещей, которые не произошли бы в мире, если б не случился СССР, или произошли бы позже. Коммунисты оплачивали феминизм, профсоюзы по всему миру. Не без помощи СССР, Китай сейчас занимает своё положение. Не было бы космической гонки - едва ли бы сейчас исследовали бы Марс.

Поэтому нельзя просто указать на какие-то социальные блага в Европе, как на достижение капитализма, и делать вывод, что у нас было бы так же. Всё было бы по-другому. Лучше или хуже - уже оценочные суждения.

И не считаю, что внедрённые им потенциально позитивные моменты, стоили тех вещей, что он творил.В общем случае, профсоюзы и всё прочее вытекающее и смежное, это как раз СССР заслуга. Смешивать СССР и настоящих коммунистов с партийной кликой — ну, такое себе, кмк.

Глава первая. О деградации средней школыevolkov.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=1994

Вопрос о средней школе сейчас вызывает весьма многочисленные дебаты. Кажется, никто не считает, что положение советской средней школы может считаться благополучным…Вряд ли сейчас найдётся кто-либо, кто решился бы утверждать, что образовательный уровень получивших современный аттестат зрелости выше или равен уровню старой дореволюционной средней школы. Естественно, поэтому старая школа начинае приковывать к себе настойчивое внимание. Мне, кончившему старую школу (реальное училище) в 1906 году, хочется провести сопоставление старой и новой школы для того, чтобы принести посильную пользу в настоятельно назревшей реформе средней школы. Я намерен использовать как свои воспоминания и некоторые сохранившиеся материалы, так и опыт своей работы, которая отчётливо показывает, что довольно высокий уровень студентов сохранялся длительное время и после Революции, а сейчас, к сожалению, происходит падение уровня.Позволю себе привести факты, свидетельствующие о невысоком уровне современных выпускников средних школ, что влияло и на уровень выпускников вузов.

...

Самое удивительное, что уже в РИ была бесплатная медицина с участковыми врачами (правда, врачей не хватало).Не хватало — это мягко сказано, особенно в сельской местности, где тогда жило большинство людей, на одного врача приходилось больше 20000 человек, так, что с одной стороны да земские больницы были, а с другой вероятность получить адекватную помощь для среднего человека, была мягко говоря, ограничена istmat.info/node/81 (см. табл. 163).

www.ymuhin.ru/node/2400/za-chto-narod-ubivaet-vrachey

rms1.livejournal.com/659946.html

Сейчас все больше и чаще встречается лепка как один из вариантов и это требует больших усилий.

Во-первых, выросли требования к учителю — уметь рисовать и лепить. Во-вторых, выросли требования к ученику — пластилин, глина, что-то еще. Плюс аккуратность в работе. В-третьих, требование к школе — за обычной партой можно рисовать, но вот лепить сложнее и это более грязно.

но вот лепить сложнее и это более грязно.

Для глины ещё и печь нужна

Скорее всего, имеется в виду что-то вроде пластилина, который modeling clay. Гончарным ремеслом заниматься - явный overkill.

В художественных школах бывает и печь для обжига глины.

Поддержу тезис о том, что рисование для мышления.

Простое задание — нарисовать свою семью.

- Выделение из объектов окружающих людей нескольких по определенному признаку.

- Расположение объектов на ограниченном пространстве для визуализации.

- Оснащение визуализируемых объектов отличительными признаками.

На ИЗО нет таких умных слов, но подсознательно навык развивается.

Не овладеешь такими, потом не сможешь донести свою гениальную мысль, которая может стоить миллионы.

И да, хороший учитель должен понимать, что он каждым уроком развивает в ребенке. Не художественную достоверность похожести семьи на семью. Не милые улыбки на лицах. И не материал для психологического теста.

Нет оценок — нет стимула работать на предмете.

Давайте на моем примере.

Нет рисунка — двойка.

- На рисунке нет лишних людей. Если не хватает одного родителя, аккуратно узнаем почему. Если просто "забыл, не успел" — 0 балл. Иначе +1

- Равномерно распределены на листе, не перекрывают друг друга +1. Иначе 0. Если есть объяснение (сестренка скромная, всегда прячется за маму), то тоже +1.

- Мама отличается от папы +1. Если не отличить 0. Если объясняет (два папы...) +1.

Ну или рисуем вазу.

Стоит ровно +1

Свет на вазе коррелирует с отбрасываемой тенью +1

Симметричная, похожа по количеству ручек, цвету, форме на модель +1.

Пятерка и набирается.

Нет оценок — нет стимула работать на предмете.Крутое заявление. Полагаете, все ученики учатся и работают исключительно за оценку? Внезапно, школьникам может быть просто интересно, в особенности если интересно рассказывать.

И насчёт оценок как таковых я по прежнему не согласен. ИИ, как и музыка, чрезвычайно субъективны. Рисовать это в значительной степени талант, а он есть не у всех. И если его нет, то выработать его невозможно (как и музыкальных слух). Значит, оценивать по таланту это дискриминация. Я бы ещё понял, если бы в ИИ изображения составлялись строго по определённым математическим (логическим) законам, тогда был бы повод для объективной оценки.

Ну так я и написал пример критериев оценки на ИИ. Таланта там не требуется совсем. Точно так же как учат ребенка выражать мысли устно, выражать их письменно, на ИИ учат выражать мысли графически. На литературе же не требуют от сочинения, чтобы оно читалось с интересом, было оригинально по сюжету?

За изобразительное искусство не скажу - не разбираюсь. Но за музыку оценки выставлять можно понятно и объективно: на музыке изучают историю музыки, и часть оценок как раз про знание истории и конкретных музыкальных произведений. Другая часть оценок - техника исполнения. Другой вопрос, что это всё учитель должен объяснить детям.

Конвергентный путь образования — это когда задача имеет одно одобренное партией решение. Дивергентный путь — это когда задача имеет множество путей решений, и учат не сколько конкретному квадратно-гнездовому подходу, сколько творчески использовать доступные ресурсы.

Спасибо за терминологию. Теперь буду знать как это правильно называется :)

Проблемы

Мне кажется что вы забыли ещё одну очень важную проблему. А именно что не каждый учитель способен так обучать детей. То есть многих просто этому не научили и это исправимо. Но на мой взгляд для такого надо иметь определённые способности и далеко не все учителя их имеют и могут у себя их развить.

То есть я не уверен что такой подход можно сделать действительно массовым. Даже если очень захотеть…

П.С. А так да, у меня в школе был один такой учитель и это действительно было как глоток свежего воздуха по сравнению о всеми остальными…

Я с удовольствием почитал статью, многие вещи очень здраво и увлекательно звучат. Предположим, что мы так игрофикационно построили всю школьную, а заодно и университетскую систему образования. После училища или универа молодого человека ждет работа, на которой никаких игрушечек нет, надо брать и чертить мост, проектировать там лопатку для турбины, ускорять обработку пакета в роутере, согласовывать требования к сайту по GDPR. Как подготовить ученика-студента к этому?

Да и на работе далеко не всегда есть жёсткая иерархия а ля «я начальник — ты дурак». Особенно в айтишных фирмах.

Дада, а где приобретается устойчивость к боли от листания справочника и устойчивость к зевоте от слушания курса повышения квалификации?

имбовый

такого слова нет

Прочитав это, я подумал первым делом про шестигранные ключи, и удивился откуда школьники знают про такое название. Потом загуглил — ключи имбусовые а не имбовые.

вместо того, чтобы сказать ребёнку, что такого слова нет, она поставила задачу сделать морфологический и лексический разбор

Вообще на самом деле очень плохо, что школьник не может вспомнить других прилагательных на букву «И», кроме жаргонных. Значит словарный запас у него так себе, чуть получше чем у Эллочки Щукиной.

Мы 20 лет назад тоже в принципе могли бы озвучить на уроке и разговорные, и матерные слова, и феню, и игровой-компьютерный сленг уже появлялся, но почему-то этого не делали. Человек который предложил бы на уроке, к примеру, слово «офигенный», прослыл бы в худшем случае дурачком, в лучшем — юмористом.

а в итоге учитель перетроллила «умника».

в итоге — все в плюсе.

"Мы 20 лет назад тоже в принципе могли бы озвучить на уроке и разговорные, и матерные слова, и феню, и игровой-компьютерный сленг уже появлялся, но почему-то этого не делали"

Почему?

Мне тоже не нравится использование сленга, но, тем не менее, это корректный ответ на поставленную задачу.

Помнится, в начальной школе учитель спрашивала слова с мягким знаком. Я сказал "коньяк", меня проигнорировали. Когда соседка сказала это же слово, ее пристыдили за то что повторяет чужие ответы, и что вообще слово плохое. Обидно было, а возразить никак, как будто я девиант и вообще матерюсь.

Почему?

Ответ на вопрос когда-то дал в своей статье на хабре практикующий психолог.

Когда он просит испытуемого нарисовать несуществующее животное, некоторые личности могут нарисовать его с какими-то неприличными деталями типа фаллосов. И в общем-то, в принципе, очевидно что полностью психически здоровый человек не будет такое для психолога рисовать, просто потому что в нашем культурном коде не принято другому человеку показывать такие рисунки, и такая картинка — уже диагноз.

Так что тут сразу два компонента, и психика стала массово хромать из-за высокого уровня стресса, нестабильности, и культурный код в нашем обществе размывается.

Помнится, в начальной школе учитель спрашивала слова с мягким знаком. Я сказал «коньяк», меня проигнорировали. Когда соседка сказала это же слово, ее пристыдили за то что повторяет чужие ответы, и что вообще слово плохое. Обидно было, а возразить никак, как будто я девиант и вообще матерюсь.

Хорошо хоть хватило тормозов не сказать например «сиська», хотя я не удивлюсь если в современном классе найдется клоун который такое скажет. Ну как бы пропагандировать алкоголь никогда не было принято в школах даже если нет прямого запрета. Что-то я не припомню ни одного диктанта на тему выпивки, курения или например совершения преступлений.

Есть разница между пропагандой алкоголя и упоминанием его существования. Есть разница между культурой и патологической самоцензурой. Я спросил "почему", а вы вместо прямого ответа начали плести чушь про культурные коды, эксперименты и "нормальный человек так делать не будет". Вы и не можете ответить, потому что под этой самоцензурой ничего нет, это догма, так мыслят обезьяны из эксперимента и аборигены, но никак не разумный человек, руководствующийся здравым смыслом и логикой. Социальные табу не изобретают антибиотики и не строят дома, цензура не поможет спроектировать компьютер и придумать игру, все эти феномены сугубо деструктивны, причиняют страдания и являются лишь проявлениями слабости разума и духа.

Почему? Потому что табу?

Извиняюсь, действительно плохо сформулировал. Я высказал сомнение по поводу того что социальные табу вообще имеют хоть какую-то ценность и предположил отсутствие каких-либо причин вообще брать их в расчет при решении какой бы то ни было задачи. То есть, не нужно даже оправдывать их нарушение невозможностью решить что-либо, они сами по себе незначимы.

И да, я понимаю что за нарушение табу следуют санкции, я говорю именно про их обоснованность

Я готов, в дискуссионном порядке, согласиться с тем, что выживать должен сильнейший и, что сильнейший !== физ.сила.

Сильнейший, это тот, кто выжил путём приложения своих возможностей к текущему моменту.

Не важно, почему он выжил. Умом, хитростью, гибкостью, скоростью, тягловостью итд итп. Важно, что выжил. Выжил? Сильнее. Здесь и сейчас. Повторить.

Так вот. Сильнейшие «здесь и сейчас» будут подавлять более слабых. На выходе мы будем иметь следующую проблему: чтобы умный стал «сильнейшим», ему нужно куда больше времени, чтобы смочь побеждать тех, кто тягловой силой сильнее него. Это безусловный факт. Но для развития современному обществу нужны умные «сильнейшие». Чтобы они могли выжить и нужны разные табу.

Далее психический и психологический факторы. Если не будет разных табу, многие будут сломлены в том, ином или в обоих векторах сразу. И снова развитие человечества тормозится, как минимум. Избежать непреодолимые сломы помогают разные табу.

Да, порой, табу и вредят, не всё статично под Луной. Нужны периодические переработки и законов, и табу, и всего подобного, под реалии текущего момента. Но это уже отдельная тема.

Я не очень вижу, как это связано. Сможете привести примеры?

Если не будет табу на «не обижать девочек» (речь именно про девочек, про мелкоту особо, проще говоря), то девочка может вырасти в замкнутую нелюдимку, не выйти замуж, не дать потомство. И под «не дала потомство» мы будем иметь минимум две потенциальные проблемы:

1. Геополитические и экономические возможности гос-ва (факт же, что, чем больше людей в стране, тем лучше её услышат партнёры (геополитика) и, тем больше она сможет принят внешних заказов на выполнение работ (экономика)).

2. Не родится потенциальный Курчатов (ну, правда, нельзя же исключать, что вот именно она могла такого родить, но не родила, ибо «вот так вот вышло»).

Куце и обще, конечно, и лишь один пример, но, надеюсь, вектор ясен, непротиворечив и согласован с реалиями.

Так обижать в принципе никого нельзя, и это даже не табу, это из минимальной способности к состраданию следует. Табу это по определению запреты, основанные на поверьях. Тот факт, что в обществе цветет идея "девочек не обижать, а мальчиков можно, они же сильные", имеет кучу негативных последствий, от наглых безнаказанных девочек, вырастающих в стерв, и до неспособных к нормальной социализации забитых мальчиков, которые на демографию влияют в той же мере.

Мне какое табу в голову ни придет -- практически все наносят в той или иной мере разрушительные последствия. То же табу на наготу, о котором косвенно шла речь -- общества прекрасно обходились и без него, зато сейчас никто уже не может спокойно реагировать на голое тело -- это обязательно пошлость и разврат. Будучи мальчиком, нельзя сказать, что у другого мальчика руки красивые, или глаза, или фигура, и расчитывать что при этом тебя поймут. И это очень плохо и грустно.

Единственный положительный эффект от подобных норм, о котором говорят исследователи, это сплочение общества, но в чем толк от сплотившихся мудаков, портящих жизнь всем остальным я решительно не понимаю.

[quote]просто потому что в нашем культурном коде не принято другому человеку показывать такие рисунки[/quote]

Резко берём и выбрасываем кучу литературных произведений, картин и скульптур? Лепнину откалываем и выбрасываем?

https://yandex.ru/maps/2/saint-petersburg/?l=stv%2Csta&ll=30.353529%2C59.932239&panorama%5Bdirection%5D=186.096489%2C54.518549&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=30.344711%2C59.933010&panorama%5Bspan%5D=44.897224%2C15.288878&z=16.45

То, что над культурным кодом конкретно так поиздевалась авраамическая религия — то правда. А про "картинку для психолога" — это уже наследие советских времён, когда с психологом общались или по случаю прихода белочки или когда человека хотели определить на "место постоянного жительства с жёлтыми стенами".

ЗЫ

Что-то я не припомню ни одного диктанта на тему выпивки, курения или например совершения преступлений.

Вы сочинение по "преступление и наказание" не писали?

Прочитал как «Ленину откалываем и выбрасываем». Долго вспоминал, где это Ленина успели наваять в голом виде, и судорожно пытался найти Ленина по ссылке.

Замечу, что по ссылке в соответствующем месте изображено такое, что лучше бы уж анатомически правильно изобразили.

Также то, чего нельзя называть, вполне себе изображено на большом театре и соответственно на каждой сторублёвке.

Моему однокласснику как-то влепили тройку по физике за то, что он нарисовал на доске «неверную» схему электродвигателя со статором внутри ротора: «Так никто не делает». Мы потратили неделю, чтобы на полном серьёзе собрать устройство по такому принципу, показали — «хм, да, но переправлять я не буду».

Это реально очень частая проблема. Много и долго спорил с учителями по русскому насчёт каких-то «ошибок» в своих сочинениях и диктантах, очень часто аргументация была вида «Ну мы это проходить будем только в следующем году». А иногда учитель просто ошибался. Но такого же не бывает, правда?

Порадоваться за чувака, который перечитал гору книг и в состоянии выстраивать письменную речь лучше одноклассников, тут даже не рассматривалось. Типа оторвался от коллектива, ага, обломись, жди, пока всё это пройдём.

То есть вот этот старый мем — это вообще ни разу не шутка.

PS Отдельно доставляет отсутствие нужной запятой в пометке самого учителя

В школе был случай, когда два человека поставили знаки препинания не как "по правилам", а как у автора было. Засчитали, отдельно отметив этот факт.

Не думаю что она засчитала это как ошибку, на полях стоит знак "+". Но даже если так.

Ребенок может на основании прочитанного материала может сформировать определенный опыт построения предложений. Но правилами как инструментами языка для построения предложений он не владеет, поскольку не знает их, он не знает некоторых нюансов и исключений. И именно опыт применения изученных правил проверяет данная работа.

То же самое если задачи на движение по физике в 9 классе решать с помощью производных и интегралов. Не понимая сути производной а просто выучив интересную формулу.

Думаю, в этом и проблема — если преподаватели тоже будут считать, что ребёнок в такой ситуации должен думать как-то однозначно (читай — как они), а не может считывать ситуацию по-разному, особо ничего не поменяется.

Полноценно пунктуацию изучают в 9м классе. До этого её изучают частично и пользуются упрощёнными правилами вроде:

перед союзом а всегда ставится запятая

Если мне — учителю, надо проверить, знаете ли Вы возведение в степень (возьмём примером четыре во второй), то решение через умножение или сложение, это не то, что является решением задачи.Возведение в степень n и есть умножение числа на само себя n-1 раз, по крайней мере с целыми числами. Или вы предлагаете тупо запомнить, сколько будет 4^2?

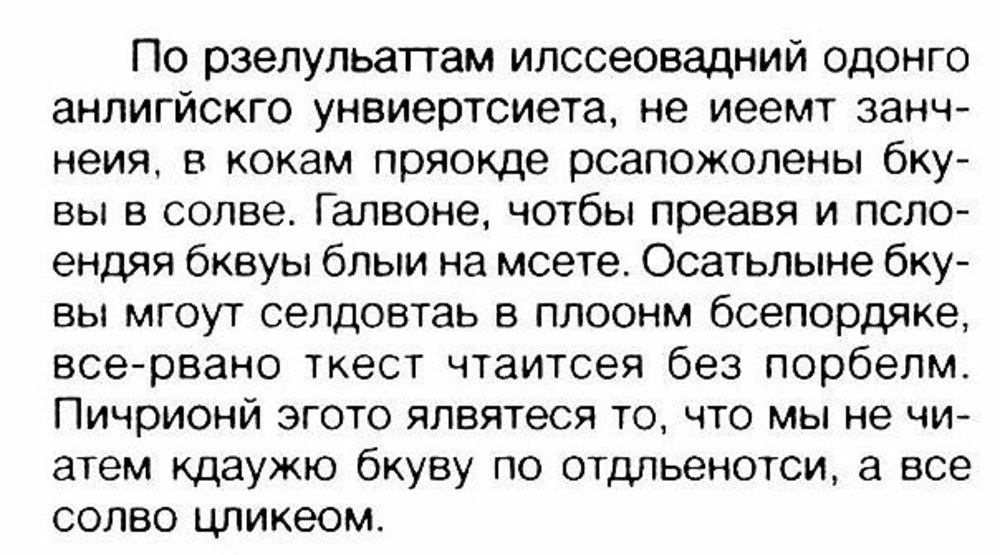

Тут прикол в том, что когда много читаешь, написание слов и расстановка знаков препинания ставятся уже автоматически (интуитивно).

Утверждение нуждается в уточнении. Тут явно требуется что-то еще. Я все детство много-много читал, но в орфографии это нисколько не помогало. В расстановке запятых — это есть немного, а вот именно в орфографии — увы. А сейчас тот же эффект с английским. Я читаю тексты, в том числе и художественные, десятками мегабайт, но тест на спеллинг ни за что не пройду.

Нет, не проговариваю. Более того, для английского текста я довольно много слов в принципе не знаю, как читается (увы, так получилось и это сейчас здорово мешает). И даже, пожалую, слово вообще как состоящее из букв не воспринимается — а считывается сразу целиком, как иероглиф.

Попробуйте вариант с проговариванием, вслух, ведением глаз строго и чётко по слогам, и таким же макаром ведением пальца. Есть неплохая вероятность, что сильно поможет в решении задачи, т.к. Вы подключите сразу несколько механизмов восприятия.

По мере роста, пробуйте отключать, по одному, механизмы восприятия (ведение пальцем, чтение чётко по слогам, итд) — наглядно пощупайте, какие механизмы именно для Вас, именно для обучения и именно инъяза работают лучше всего (если Вы так никогда не делали, не ориентируйтесь на текущее знание себя, оно может быть ошибочным для данной задачи); чтобы, по мере роста, ускорить обучение.

Похоже, это у вас врождённая дислексия. В нормальном случае читать вполне достаточно, точно так же как слушать и говорить достаточно для освоения устной речи.

И кстати говоря, а изучение правил в школе вам помогло? Я бы предположил, что нет.

Для того, чтобы это работало, нужно читать как минимум грамотные тексты. Сейчас, с распространением интернета, большая часть текста, который мы читаем, безграмотна.

Ну и это, «правильное» написание — это статистическое явление. Ежели в 1% случаев человек сталкивается с неграмотным написанием, а в 99% с грамотным — то он вполне себе усвоит грамотный вариант. А ежели 99% стали вдруг писать «неграмотно» в каком-то случае (скажем, «что бы» в значении «чтобы», как это уже де факто произошло на хабре) — это всего лишь означает, что «что бы» — это новая норма, то бишь правила русского языка поменялись, и правильно теперь писать так. И никакой катастрофы не произойдёт, миллиарды раз уже так было, иначе бы на земле было не 7000 языков, а один. Хотя лично мне субъективно тоже это не нравится.

В первые слышу про "карову", меня никто так писать не заставлял. Но я точно знаю, что стал писать сильно хуже, когда начал зависать в соцсетях.

Фонетическая запись нужна для фонетического разбора слова. Собственно ничего другого я и не нахожу.

То, что там написано не вяжется с моим личным опытом. Хотя писать я учился в середине 90, а в статье ссылаются на изменения середины 80х. Короче, выглядит весьма сомнительно.

У меня в первом классе была ересь с фонетическим разбором слова, но все же сначала мы записывали как пишется, и только потом разбирали как произносится. И нам объясняли что да, такая вот беда, пишется не так как читается, есть правила, есть словарные слова, то, сё, живите с этим.

И, кстати говоря, эта «транскрипция» вызывала у меня недоумение тогда, и вызывает недоумение до сих пор. Для моего уха первый звук в слове «вторник» вовсе не «ф». И в условной ёлке для моего слуха вовсе не «йо» а «йɶ». И даже «слышится [карова] пишется „корова“» для меня изрядный бред, потому что слышится [кəрова], а раз такой буквы нет, то надо запомнить какая там на самом деле.

А вы как говорить учились? Вас рассаживали по тридцать человек младенцев и говорили — вот, дети, это звук а, а теперь каждый произнесите его по очереди!? И не вздумайте произносить звук б, ибо мы его будем изучать завтра! А уж об букве а и думать не помышляйте, её вам только через шесть лет узнать положено! Ах да, кто неправильно произнесёт а — тому по попе.

Что-то мне подсказывает, что нет. Но отчего-то предполагаете, что всё обучение должно быть так построено. Что откуда-то Свыше приходит Учитель, который несёт в головы неразумных учеников Сакральное Знание, которого бы без Учителя они бы ни в жизни не узнали. И задача Учителя — проверять соответствие Знаний учеников Федеральному Образовательному Стандарту как Истине в Высшей Инстанции, а ежели они чего-то там нахватались помимо школы — то это всё от лукавого и подлежит истреблению.

Я вам открою секрет. Ваш метод был актуален разве что для детей крепостных крестьян, когда все буквы либо в церкви, либо у барина, и в общем-то грамотность по большому счёту была не нужна. Сейчас львиная доля людей учится читать ещё до школы приблизительно так же, как говорить, ибо буквы повсюду. Я научился читать в 3 года, а моя племянница — в 1 год и 10 месяцев, буквально до того, как научилась говорить. И что-то мне подсказывает, что и вы сами не дожидались, пока вам учительница соизволит рассказать об сложноподчинённых предложениях, прежде, чем начать их применять. Более того, именно научившиеся таким способом люди и выказывают т. н. «врождённую грамотность». А тем, кому не повезло и с письменностью они познакомились в школе, в большинстве своём никакие правила не помогают писать столь же грамотно, как первые (мы то бишь).

И лично я искренне полагаю, что и по любым другим темам обучение должно так же происходить — человеку стало что-то интересно, он стал это изучать самопроизвольно, быть может, поспрашивал у знающих людей. А не так, что пришёл Учитель с розгами и сказал — ты сегодня будешь изучать это, ибо так в Документе написано, а ничего другого изучать не смей, а плохо изучишь — получишь по попе. Но применительно к другим предметам об этом ещё можно спорить, а вот с грамотностью даже спорить не надо, всё кристально ясно.