СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ОТОБРАЖАЕМЫХ ДАННЫХ ОБЪЕКТА

ВВЕДЕНИЕ

Разработанная система предназначена для бесконтактного распознавания данных объекта выводимых на его дисплей. Система является частью средств для тестирования объекта по данным диалога между объектом и пользователем.

Тестирование систем, имеющих доступ к программным или аппаратным каналам вывода информации пользователя не требует распознавания данных. Однако, когда такое подключение к данным объекта отсутствует, его можно выполнить при помощи бесконтактной системы распознавания, которая может обеспечить длительное наблюдение за состоянием объекта в автоматическом режиме.

В этой работе обсуждаются средства распознавания МатЛАБ без использования нейронных сетей, эффективность которых, в значительной мере, зависит от результатов обучения.

Особенности разработанной системы показаны на примере распознавания данных дайв-компьютера компании Open Safety Equipment Ltd.

Статья содержит следующие разделы.

• Библиотечные функции обработки изображений МатЛАБ

• Характеристики используемой веб камеры, подключение камеры к среде МатЛАБ, настройка режимов камеры.

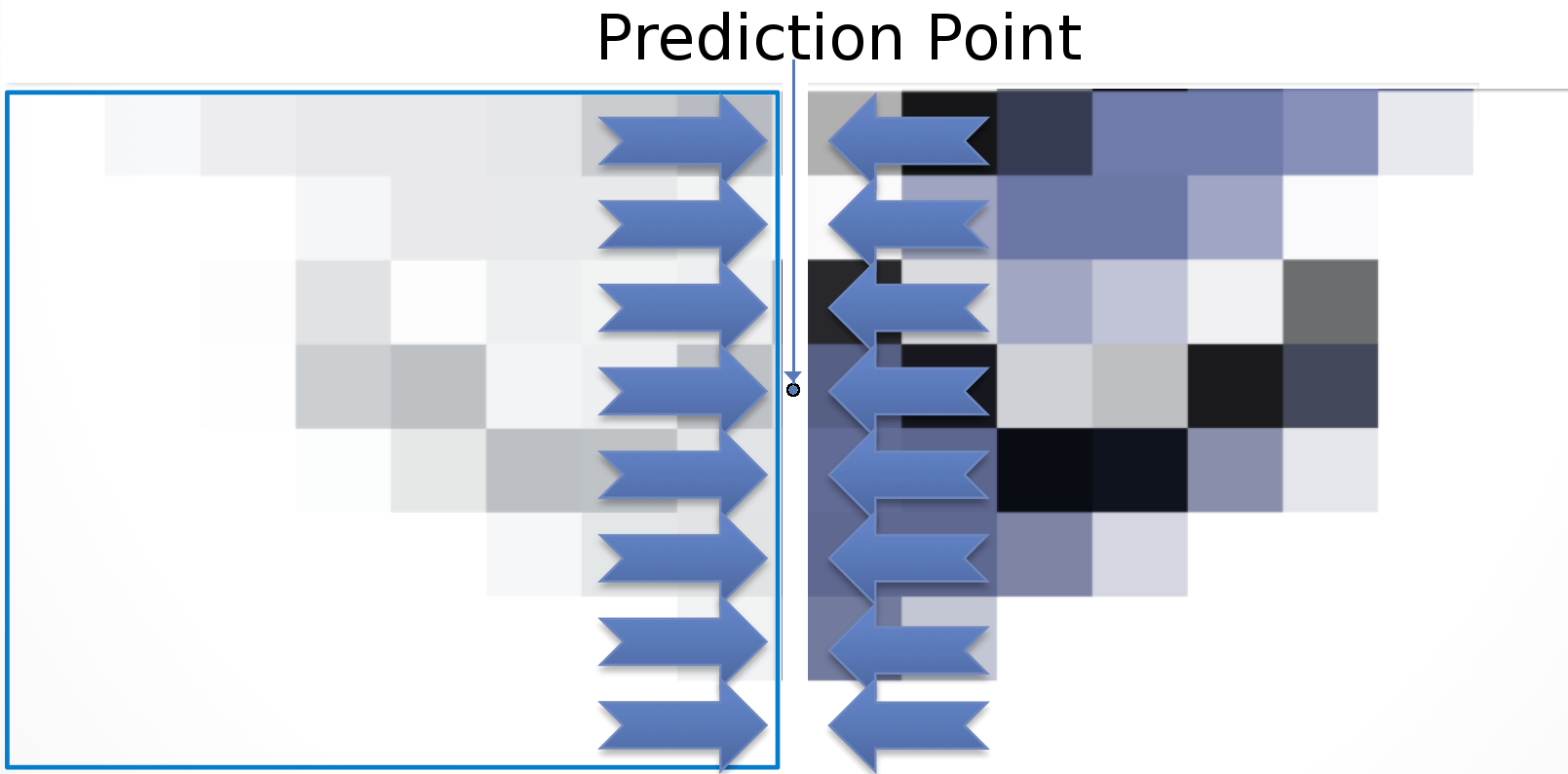

• Распознавание символов с использованием корреляционных функций.

• Интерфейс пользователя системы распознавания и результаты распознавания

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ МАТЛАБ

MatLAB имеет библиотеки функций для работы с графическими файлами и видеосигналами. Ниже даны используемые варианты библиотечных функций.

Считывание изображения графического файла

>> pct = imread('DC_OS.jpg');

Рис. 1. RGB изображение [1] JPG файла в формате <196x259x3 uint8>

Мы только что выпустили вторую dev-версию GIMP в серии 2.9.x, ставшую результатом полугода работы. GIMP 2.9.4 представляет собой мощное обновление:

Мы только что выпустили вторую dev-версию GIMP в серии 2.9.x, ставшую результатом полугода работы. GIMP 2.9.4 представляет собой мощное обновление:  Новейшая история денежного обращения в Бразилии – это череда деноминаций, первая из которых была проведена в 1942 году, а последняя – в 1994 году. К 1994 году национальная валюта Бразилии – крузейро – была настолько слабой, что в магазинах цены назначались в условных единицах, рядом с цифрами писали слово “real” – «настоящая» цена. В 1994 от лишних нулей решили избавиться, а слово “real”, к которому все привыкли, стало названием новой валюты – реал (впрочем, точно так же называлась денежная единица Бразилии до 1942 года).

Новейшая история денежного обращения в Бразилии – это череда деноминаций, первая из которых была проведена в 1942 году, а последняя – в 1994 году. К 1994 году национальная валюта Бразилии – крузейро – была настолько слабой, что в магазинах цены назначались в условных единицах, рядом с цифрами писали слово “real” – «настоящая» цена. В 1994 от лишних нулей решили избавиться, а слово “real”, к которому все привыкли, стало названием новой валюты – реал (впрочем, точно так же называлась денежная единица Бразилии до 1942 года).

На Хабре в блоге Intel регулярно появляются статьи с описанием технологий и инструментов, созданных в стенах Intel. Многие из них так или иначе связаны с обработкой и анализом видео и изображений. Это такие продукты как, например, Intel Media Server Studio или Intel RealSense. Однако, существует набор инструментов, не так широко представленных в медиа пространстве, но не менее значимых для такой категории разработчиков, как создатели медиа кодеков. Именно этот пробел мы и попытаемся восполнить в данном топике. Речь пойдет про Intel

На Хабре в блоге Intel регулярно появляются статьи с описанием технологий и инструментов, созданных в стенах Intel. Многие из них так или иначе связаны с обработкой и анализом видео и изображений. Это такие продукты как, например, Intel Media Server Studio или Intel RealSense. Однако, существует набор инструментов, не так широко представленных в медиа пространстве, но не менее значимых для такой категории разработчиков, как создатели медиа кодеков. Именно этот пробел мы и попытаемся восполнить в данном топике. Речь пойдет про Intel