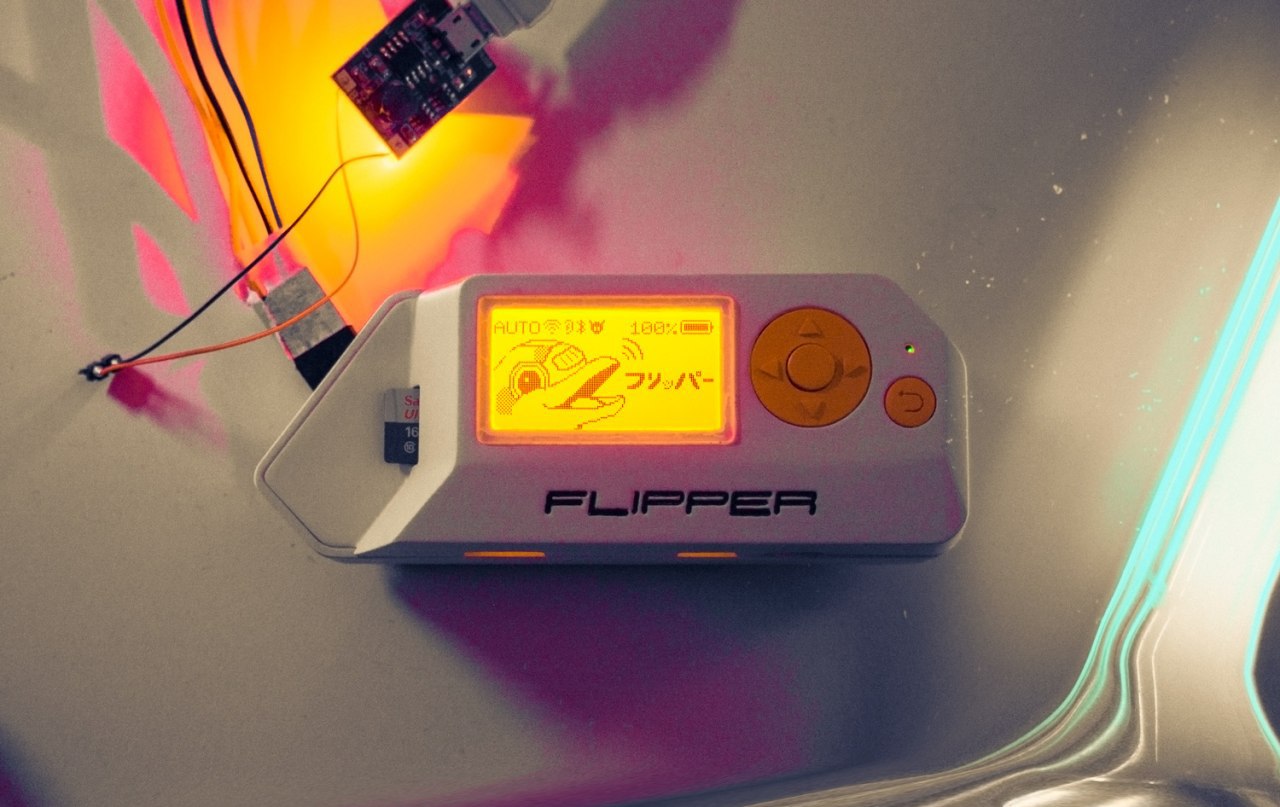

Flipper Zero — проект карманного мультитула для хакеров в формфакторе тамагочи, который я разрабатываю с друзьями. Предыдущий пост [1].

Много всего произошло с момента первого поста про флиппер. Мы усердно работали все это время и проект претерпел радикальные изменения. Главная новость в том, что мы решили полностью отказаться от Raspberry Pi Zero и делать свою плату с нуля на базе чипа i.MX6. Это значительно усложняет разработку и полностью меняет всю концепцию, но я уверен, что оно того стоит.

Также мы до сих пор не нашли правильный WiFi чипсет, который поддерживает все нужные функции для WiFi-атак, при этом поддерживает диапазон 5Ghz и не устарел на 15 лет. Поэтому я приглашаю всех поучаствовать в нашем исследовании.

В статье я расскажу, почему мы приняли такое решение, на каком этапе находится проект, текущие задачи, и как можно принять участие.